近日,珠江水產研究所珠江漁業資源調查與評估創新團隊在國際學術刊物《Zoological Research》(中科院生物學1區/JCR 1區;IF2022=4.9)在線發表了題為“Mitogenomic phylogeny, biogeography, and cryptic divergence of the genusSilurus(Siluriformes: Siluridae)”的研究論文。該研究得到了國家自然科學基金青年項目(項目編號:32000306)和珠江漁業資源調查評價創新團隊項目(項目編號:2023TD-10)的資助。珠江所為論文第一完成單位,陳蔚濤副研究員為論文的第一作者,Nicolas Hubert教授和李捷研究員為論文的通訊作者。

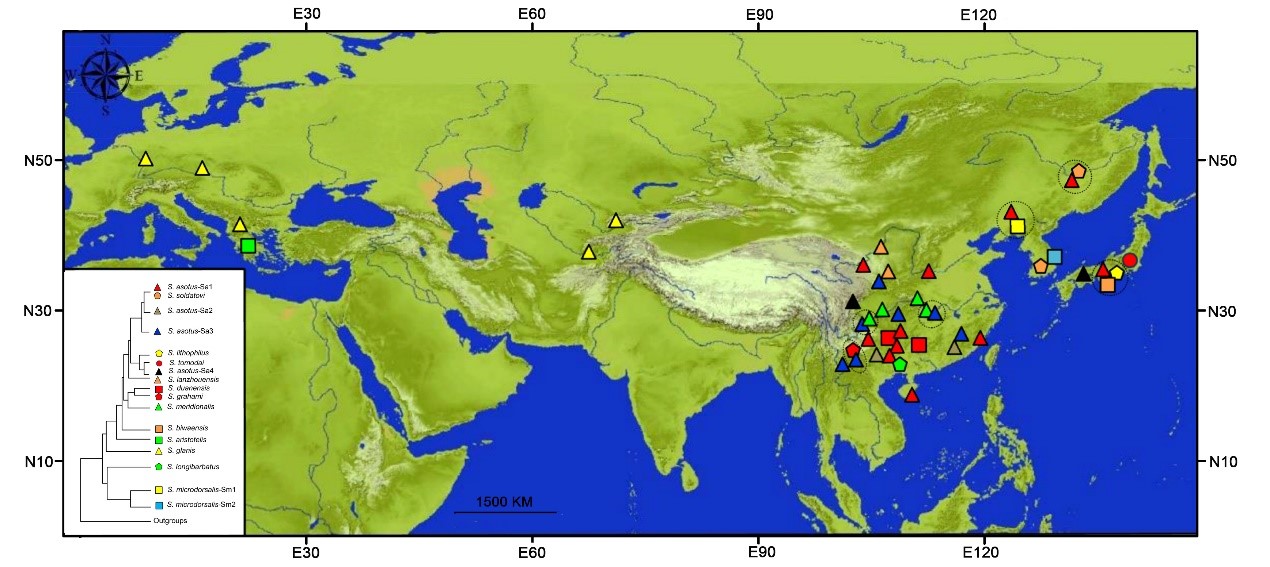

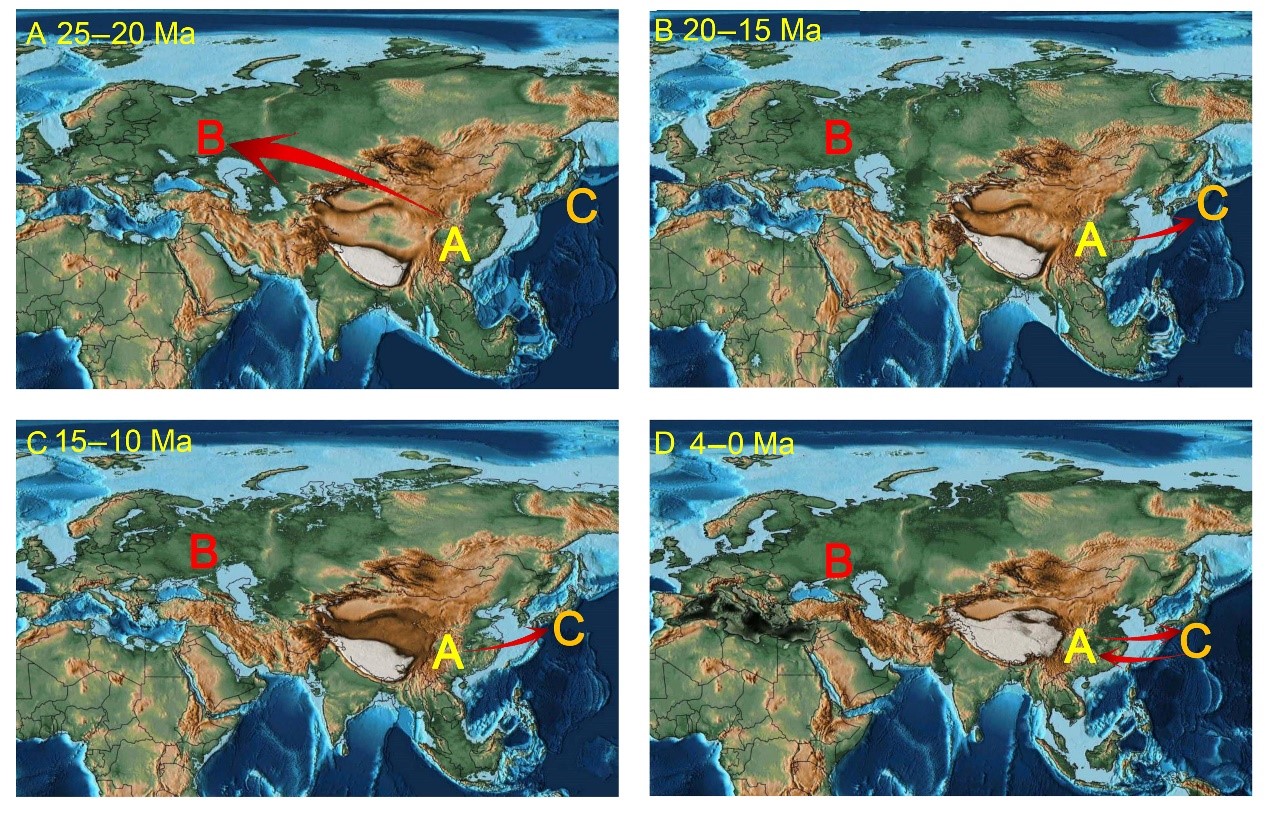

鲇屬魚類(Silurus)是鲇魚類中的一個重要類群,在歐亞大陸的淡水水體中呈不均勻分布模式,由于同時擁有經濟物種與珍稀瀕危物種,因此吸引了許多不同學科方向的生物學家對該屬魚類開展研究。然而,由于缺乏完整的系統發育框架,關于鲇屬魚類多樣性的形成機制并未得到很好地解析。珠江所與法國發展研究所、中國水產科學研究院黑龍江水產研究所、西安理工大學等單位合作,收集了全球范圍內13個形態物種共計109個線粒體全基因組序列,重建了鲇屬魚類迄今為止最為全面的系統發育框架和生物地理歷史,并評估了其物種多樣性。結果顯示,系統發育樹一致支持鲇屬魚類由八個主要進化分枝組成。物種界定分析在鲇復合物種(S. asotuscomplex)中鑒定了4個分子操作分類單元(MOTUs),其中珠江流域和長江流域可能分別存在4個和2個MOTUs,同時發現小背鰭鲇(S. microdorsalis)也擁有2個MOTUs,表明鲇屬魚類的物種多樣性被嚴重低估。時間校準樹發現鲇屬魚類最近的共同祖先出現在約37.61百萬年前(Ma),屬內不同進化分枝之間的分化時間集中在11.56 Ma至29.44 Ma之間,種內MOTUs之間的分化時間集中在3.71 Ma至11.56 Ma之間。生物地理重建分析支持中國和朝鮮半島可能是鲇屬魚類的祖先分布區,并認為鲇屬魚類在21.78 Ma和26.67 Ma之間發生了幾次向歐洲和中、西亞的擴散事件,在2.51 Ma和18.42 Ma之間發生了多次向日本島的擴散事件。始新世-漸新世的滅絕事件、季風氣候的啟動和加強、冰川旋回和與冰期相關的海平面波動等地質事件可能是鲇屬魚類物種多樣性形成的重要驅動力。研究結果為鲇屬魚類后期的分類和生物多樣性評估等研究提供了重要線索,同時為該類群的物種保護和種質資源開發提供了背景資料。

文章鏈接:DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2023.311

圖1樣品分布示意圖

圖2生物地理分布區擴散示意圖