近日,上海海洋大學水產與生命學院教授趙金良、陳曉武團隊在羅非魚生殖發育調控分子機制研究方面獲進展,相關成果在《細胞》旗下iScience發表。

羅非魚(Tilapia)原產非洲,因生長快、食性雜、耐受性強、易繁殖等優點,上世紀70年代,被聯合國糧農組織推薦為世界性養殖種類。我國于1957年首次引進羅非魚,目前年養殖產量150萬噸,成為世界養殖與加工第一大國。

羅非魚生長具有明顯的 “雌雄異型”特點,雄魚生長比雌魚快30%以上,因此,單(雄)性羅非魚魚苗為養殖者偏好。羅非魚性別機制復雜,除受遺傳調控外,環境溫度也能誘導性別分化。性別分化階段,魚苗在36℃水溫中培育一定天數后,就能誘導出高雄性比例的后代。因此,深入研究羅非魚生殖發育調控機制,實現羅非魚性別的精準控制,對提高魚苗種雄性個體的比例,促進羅非魚養殖產業發展有積極意義。

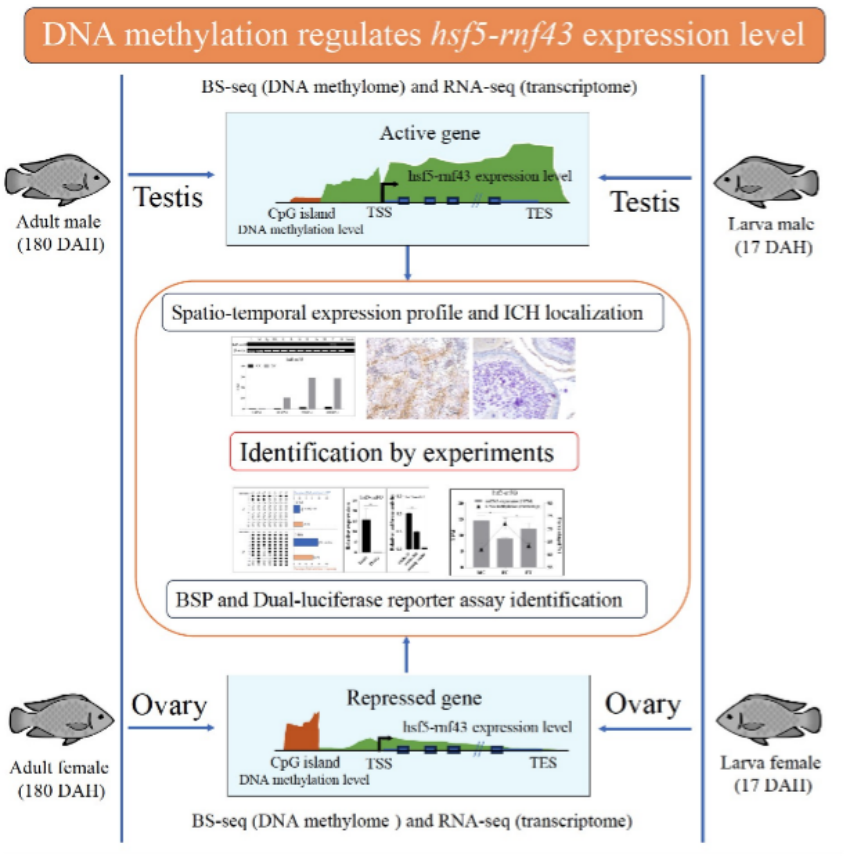

發現新基因。上海海洋大學供圖

該研究以上海海洋大學選育的“新吉富”羅非魚為研究對象,在羅非魚全基因組DNA甲基化測序的基礎上,發現hsf5和rnf43基因發生了基因融合,從而形成一個新基因hsf5-rnf43。該融合基因在羅非魚精巢中特異性表達,可促進精巢的發育。

研究還發現,在羅非魚生殖腺早期發育中,基因組DNA甲基化調控了融合基因hsf5-rnf43的性別差異性表達,并且在羅非魚生殖腺分化的溫度敏感期受到高溫的影響。hsf5基因屬于熱休克蛋白轉錄因子家族,而rnf43基因具有促進細胞生長分裂的功能。二者的融合可能是溫度調控羅非魚生殖細胞發育、性別分化的重要機制之一。

據悉,上海海洋大學羅非魚種質資源與遺傳育種團隊長期致力、深耕羅非魚品種改良。1994年,上海海洋大學李思發教授引進尼羅羅非魚“GIFT”品系,經3年評估,1997年全國水產原種和良種審定委員會審定為引進水產品種,命名為“吉富品系尼羅羅非魚”。為了培育出適合我國國情的優良品種,1997年起李思發教授團隊以其為基礎群體,經在珠江、長江及黃河三大農業生態區同步9代選育,培育了“新吉富羅非魚”,這是我國近百種引進魚類中首例具有自主知識產權的選育品種。此外,利用新吉富羅非魚為雜交親本,還培育了耐鹽性強、雄性率高的水產新品種“吉麗羅非魚”“吉奧羅非魚。最近,又一個選育品種——”羅非魚鹽堿1號”已完成生產中試,正在申報水產新品種。

相關論文信息:https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108284