大海,是生命的搖籃。無數生物在其中生存、繁衍,為人類提供著豐富的食物,儼然是一個巨大的“藍色糧倉”。

中國對蝦就是“藍色糧倉”里的珍貴一“粟”。這個主要分布在我國黃渤海及朝鮮西部沿海的物種,是新中國成立后重點關注的對象之一,年最高捕撈量4萬多噸。

但在改革開放之前,我國捕撈的中國對蝦被視為“八大海珍品”之一,大多數都用于出口創匯,在普通百姓的餐桌上還不易看到。

多年來,一代代科研工作者前赴后繼,終于讓尋常人家也吃得上、吃得起中國對蝦。而其中,居首功者就是中國工程院院士、中國水產科學研究院黃海水產研究所(以下簡稱“黃海所”)名譽所長趙法箴。

20世紀60年代

趙法箴在人工培育中國對蝦蝦苗方面獲得了成功,他還和同事們在上級部門的支持下,用自己培育的蝦苗,在合作單位先后進行了小面積池塘和大面積池塘的養殖示范試驗,均獲成功。影響:該成績引起社會關注,對蝦養殖戶如雨后春筍般涌現,對蝦養殖逐漸從山東沿海向各地推廣,由此帶動了中國對蝦養殖業的興起。

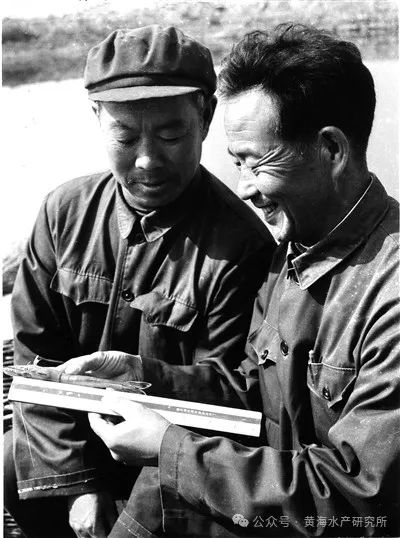

20世紀60年代,趙法箴(左三)與課題組及相關人員展開學術討論。

20世紀70年代

1979年底,全國對蝦養殖工作會議召開,趙法箴在會上闡述開展對蝦工廠化育苗的重要性和可行性時立下“軍令狀”,要在兩到三年的時間里攻克這一難關。

20世紀70年代,趙法箴(右二)與同事觀察對蝦性腺發育情況。

20世紀80年代

1980年,“對蝦工廠化育苗技術”國家攻關項目下達,趙法箴擔任總負責人,經過集體努力,僅用兩年就圓滿完成,創立了對蝦工廠化全人工育苗技術體系,實現了高效、穩定、大批量苗種的生產。

影響:這項成果獲得1985年度國家科學技術進步獎一等獎,從根本上改變了我國長期依賴捕撈天然蝦苗開展養殖的被動局面,推動了我國形成以對蝦養殖為代表的第二次海水養殖浪潮,使我國在20世紀80年代后期至90年代初期連續多年成為對蝦人工育苗和養殖產量最高的國家。

1982年至1992年,我國對蝦養殖的直接產值累計超400億元。

1982年,趙法箴(右)深入養蝦場指導對蝦養殖。

20世紀90年代

1997年,黃海所正式開始中國對蝦新品種的選育工作,這項工作在趙法箴的指導下開展,具體由黃海所原所長王清印主持。

影響:歷時7年選育出的“黃海1號”是我國選育的第一個中國對蝦養殖新品種,也是我國海水養殖動物的第一個人工選育新品種。多年來,“黃海1號”在北方沿海各地推廣應用,取得顯著經濟效益和社會效益,有力促進了中國對蝦養殖業的恢復發展。

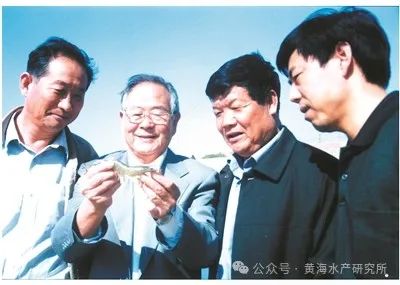

2010年,趙法箴(左二)進行對蝦現場驗收。

“一分付出必有一分收獲,要想取得成功,唯有‘刻苦’二字”

與中國對蝦結緣時,趙法箴23歲。

1958年,趙法箴從山東大學水產系畢業,被分配到黃海所工作。到所他接到的第一個研究項目就是“中國對蝦幼體發育形態研究”。

此時,我國已攻克海帶自然光育苗技術,海帶養殖如火如荼,鼓舞著科學家向著對蝦養殖攀登,在海水養殖領域實現新突破。

初出茅廬,趙法箴熱情滿懷。他的童年在抗日戰爭的烽火中度過,但父母還是咬緊牙關供他上學,希望他長大有所作為。一路勤奮好學,趙法箴終于從校園走向社會。“是時候干出一番事業了。”接過這個研究項目,他知道,中國對蝦是出口創匯的一個重要海產品,把對蝦養殖搞成功了,就是為國家作貢獻。

但是,這又談何容易?早在1952年,中國科學院水生生物研究所青島海洋生物研究室(海洋所前身)和農林部水產試驗所(黃海所前身)的科學家就已開始合作開展對蝦養殖研究工作,但相關研究還處于探索階段,一系列技術問題有待突破。

上學時,趙法箴就相信:一分付出必有一分收獲,要想取得成功,唯有“刻苦”二字。走出校門的他,依舊堅持這個信念,并以極大的熱情投入到工作中。

日照石臼所試驗場是黃海所開展對蝦養殖研究的試驗場之一。1960年,趙法箴和同事來到這里,與蝦為伴,埋頭研究。

對蝦產卵是在夜間進行,而且發育極快,從產卵孵化到長成肉眼可見的仔蝦,要經歷26期的發育變態過程,時間卻僅需約20天。為了掌握對蝦各發育期的詳細特征,趙法箴常常不得不通宵達旦,熬夜在顯微鏡下細致觀察、記錄、繪圖。“‘飛機’‘坦克’又來襲了。”面對晚上蚊子、牛虻、跳蚤的輪番侵擾,同事們往往如此打趣。趙法箴聽后一笑,繼續干活。

如此反復研究了三個春季,趙法箴最終實現突破,詳細描繪和闡明了中國對蝦幼體各個發育期的形態變化和主要鑒別特征,特別是手繪的各期形態圖栩栩如生,成為后人準確識別和辨認中國對蝦幼體發育形態的關鍵資料,為人工培育蝦苗提供了理論基礎。

“每一條蝦苗都是大家的心血啊,怎么能不珍惜”

20世紀60年代,趙法箴、劉瑞玉、吳尚懃、王克行等科學家在人工培育中國對蝦蝦苗方面都獲得了成功。不過,當時對蝦養殖的技術方法還比較欠缺,急需科技人員作出示范來引導養殖業的科學發展。

怎么辦?趙法箴及其同事們在上級部門的支持下,用自己培育的蝦苗,在合作單位先后進行了小面積池塘和大面積池塘的養殖示范試驗,均獲成功。該成績引起社會關注,對蝦養殖戶如雨后春筍般涌現,對蝦養殖逐漸從山東沿海向各地推廣,并由此帶動了中國對蝦養殖業的興起。

當時,趙法箴的工作地點在日照石臼所試驗場,推廣點則在膠南。為了推廣蝦苗,幫助養殖戶致富,趙法箴經常步行或騎自行車在兩地來回跑。交通不便,奔波頻繁,他不僅不叫苦,反而樂此不疲。

一次,他從日照前往膠南送蝦苗,將要返回時突下暴雨,河水暴漲,交通中斷。大家勸他改日再走,他卻放心不下石臼所試驗場里的蝦苗,怕蝦苗被大雨沖走。雨一直下,他冒雨往回趕,穿過洪水滔滔的塌陷小橋,水浸在腰上。就這樣,電閃雷鳴中,他一人一直走了8個多小時,從膠南走回日照,兩只腳都走出了血泡。當一口氣走回蝦池旁,看到蝦苗安然無恙后,他這才放下心來,一下子癱倒了。

20世紀60至70年代,我國雖然已經實現人工培育中國對蝦蝦苗,但育苗成活率不高,育苗產量很低,遠不能滿足養殖產業的需要。“每一條蝦苗都是大家的心血啊,怎么能不珍惜?”這一時期,趙法箴及同事們一邊將育出的蝦苗推廣養殖,一邊反復搞試驗,想方設法提高蝦苗的成活率,千方百計多育苗、育好苗。

在海邊搞對蝦育苗,最讓人揪心的是遭遇臺風或暴雨天氣。一個風雨之夜,趙法箴在巡邏檢查時,發現一個蝦池的堤壩被大雨沖開缺口,他立即喊來大伙,抬著網跳下水,上面雙手提著網,下面雙腳踩著網,阻擋著蝦苗不被水沖跑。就這樣,他站在齊胸深的水里保護蝦苗,直到同事們用沙袋堵住缺口。

“完全脫了相了,徹頭徹尾的老漁民……”偶然間一照鏡子,趙法箴被自己嚇了一跳。他后來總結這段時期時說,“那是最艱苦、最勞累,也是最愉快、最有激情的生活。真有點與大海斗,其樂無窮的味道。最重要的是,對蝦育苗、推廣養殖的成功,堅定了我繼續走下去的信心,千難萬險也無怨無悔。”

“我們搞水產研究的,一定要和生產聯系啊,要努力解決產業發展的痛點難點”

20世紀80年代以前,我國的對蝦養殖一是靠在海邊捕撈野生的自然苗,再就是在大海里捕撈親蝦,讓其在育苗池中產卵、孵化。受當時技術水平的限制,獲得的蝦苗遠遠不能滿足養殖生產的需要,攻克工廠化對蝦育苗技術已成為當務之急。

所謂工廠化對蝦育苗技術,核心就是要突破對蝦“從野生到家養”的關鍵技術,實現大規模生產對蝦苗種,以滿足養殖生產的需要,讓對蝦育苗由“天注定”變為“人掌控”。

長期跟對蝦打交道,趙法箴深知對蝦工廠化育苗技術的重要性。早在20世紀70年代中期,他就開始了相關基礎研究。1979年底,全國對蝦養殖工作會議召開,他在會上闡述開展對蝦工廠化育苗的重要性和可行性時立下“軍令狀”,要在兩到三年的時間里攻克這一難關。

1980年,“對蝦工廠化育苗技術”國家攻關項目下達,趙法箴擔任總負責人。經過集體努力,僅用兩年就圓滿完成,創立了對蝦工廠化全人工育苗技術體系,實現了高效、穩定、大批量苗種的生產。這項成果獲得1985年度國家科學技術進步獎一等獎。

這一技術突破,從根本上改變了我國長期依賴捕撈天然蝦苗開展養殖的被動局面,推動了我國形成以對蝦養殖為代表的第二次海水養殖浪潮,使我國在20世紀80年代后期至90年代初期連續多年成為對蝦人工育苗和養殖產量最高的國家。1982年至1992年,我國對蝦養殖的直接產值累計超400億元。

看著自己的成果為越來越多養殖戶帶來了效益,看到這個昔日珍貴的海鮮逐漸走上市民日常餐桌,趙法箴享受著奉獻的喜悅,但他沒有時間沉浸其中,旋即馬不停蹄投入到新的對蝦養殖技術研究中。

原來,隨著對蝦養殖規模的擴大,大量從海中捕撈的鮮活餌料投喂不僅污染水質,還對魚類、貝類等資源造成損害。對此,趙法箴又帶領團隊深入一線,開展對蝦人工配合餌料等研究。

黃海所原副所長李健一參加工作,就跟著趙法箴“跑紅島基地”:“每天在基地里投喂各種餌料,進行對比試驗。平時跟養殖戶同吃、同住,每天交半斤糧票吃大鍋飯,每月回一趟家看看……”

面對對蝦養殖大好形勢,也有人笑趙法箴不去“掙錢”:“有的對蝦養殖戶年收入高達百萬元,你們要是也搞一下,不也發財了?”

趙法箴并不“感冒”,他回復:“現在對蝦養殖迅猛發展,餌料的數量、質量正成為制約產業高質量發展的關鍵。我們搞水產研究的,一定要和生產聯系啊,要努力解決產業發展的痛點難點。”

“這就是趙院士。一生淡泊名利,默默奉獻,專心變科研為生產力。”談起老師,李健至今欽佩不已。

“變科技為生產力是我最大的愿望”

在我國對蝦養殖發展的前期,因為養殖密度小、產量低,沒有病害的研究報道。20世紀80年代,隨著對蝦工廠化育苗技術的突破,我國沿海開始大面積推廣對蝦養殖,其病害問題也日益突出。

選育生長快、抗病能力強的中國對蝦養殖新品種,被視為可望解決對蝦養殖病害的有效途徑之一。1997年,黃海所正式開始中國對蝦新品種的選育工作。這項工作在趙法箴的指導下開展,具體由黃海所原所長王清印主持。

“我們把它命名為‘黃海1號’,意思是黃海所選育的第一個對蝦新品種。”王清印說,整個選育過程歷時7年,每年趙院士都到現場指導,“他是老專家,經驗豐富,能發現我們看不到的問題,立即采取行動解決。”

“黃海1號”是我國選育的第一個中國對蝦養殖新品種,也是我國海水養殖動物的第一個人工選育新品種。多年來,“黃海1號”在北方沿海各地推廣應用,取得顯著經濟效益和社會效益,深受養殖業戶的歡迎和好評,有力促進了中國對蝦養殖業的恢復發展。

“我所做的一切,都是為了國家水產事業的發展,變科技為生產力是我最大的愿望。”趙法箴生前這樣說,他評價自己“一生只做好一件事,就是把對蝦養殖這件看起來稀松平常的事情做到了我所能達到的極致”。

耕種在傾心的海洋上,讓對蝦走上百姓餐桌。趙法箴把自己“獎章”的一大半,歸功于妻子叢月庭的付出。

叢月庭和趙法箴都是水產養殖專業,兩人志同道合、相濡以沫。但趙法箴長年累月奔波一線、忙于學術,兩人總是聚少離多。幾十年來,一遍遍在窗口遙望丈夫歸來,一遍遍把冰涼飯菜重熱,叢月庭早已習慣,包攬家務,更是日常。

叢月庭還記得,有次趙法箴因病回家小住幾天,一天夜里電閃雷鳴,趙法箴在睡夢中,突然一邊叫著一邊手腳亂蹬:“不好,蝦池壩被沖垮了,快拿漁網來……”一腳踹在她的腰上,把她疼醒了。睜眼看看又睡熟過去的丈夫,又黑又瘦,平添的皺紋縱橫交錯,叢月庭禁不住落淚,心疼他那份“蝦癡”,也理解丈夫的付出是為了祖國和人民。

2025年2月26日,趙法箴在青島逝世,享年90歲。3月2日,趙法箴遺體告別儀式在青島市殯儀館舉行。

斯人已逝,精神永存。

冒著如絲細雨,人們紛紛趕來向他致敬。

(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)