近日,中國水產科學研究院南海水產研究所所級水產品中有毒有害物質檢測技術創新團隊和南海漁業生態環境監測與評價創新團隊在利用多元素結合化學計量學技術鑒定牡蠣地理來源研究方面取得新進展,相關研究成果以“Exploring the feasibility of multi-elements coupled with chemometrics for discriminating the geographical origins of oysters (Crassostrea ariakensis)”為題發表在國際期刊《Food Chemistry》(JCR 1區,IF 8.5)(李丹怡助理研究員為第一作者、饒義勇助理研究員為通訊作者)。

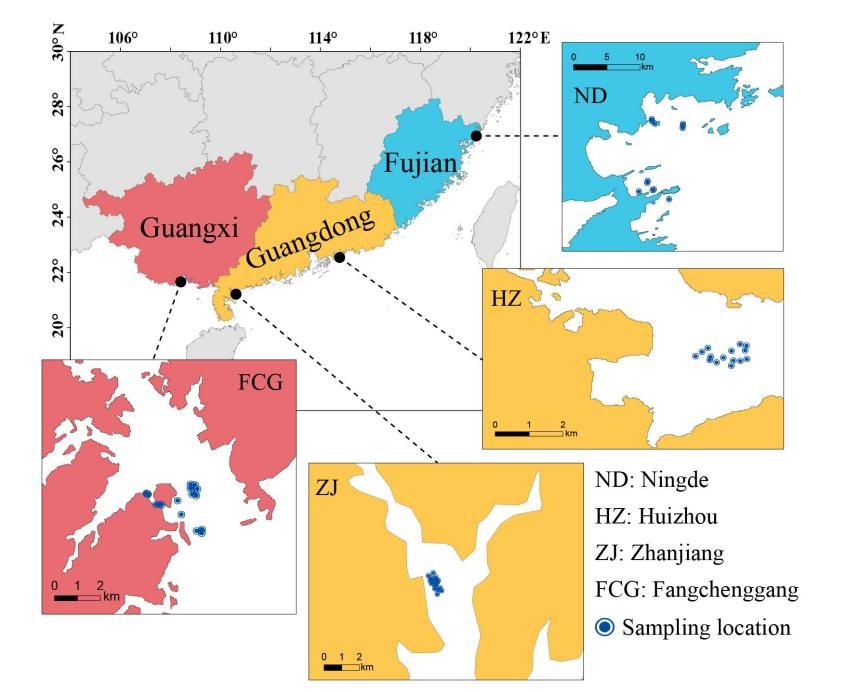

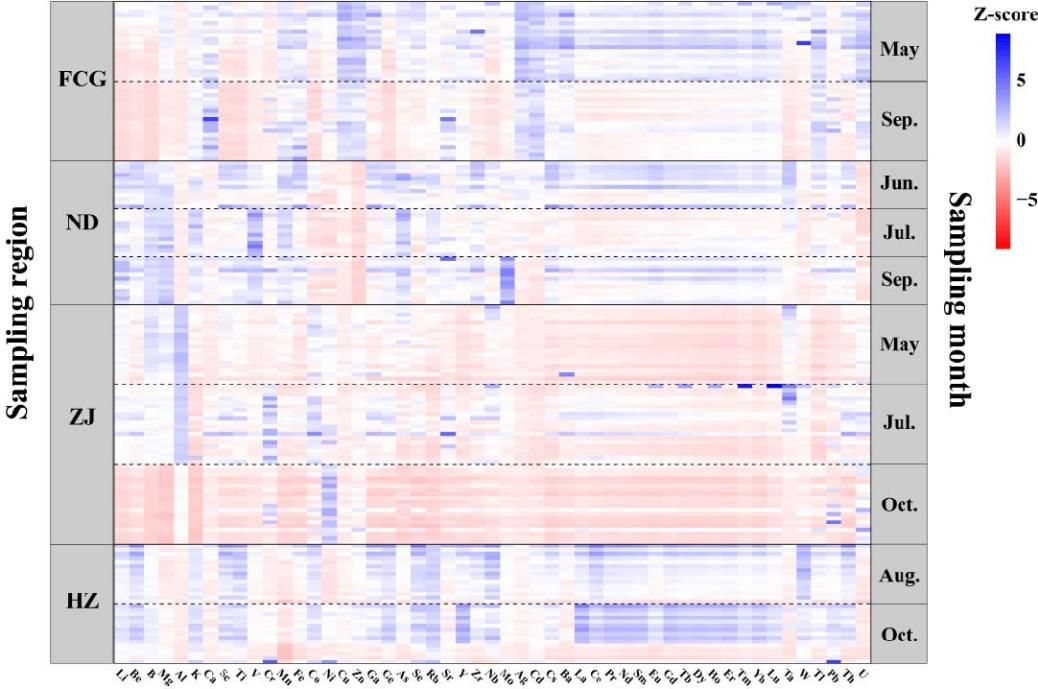

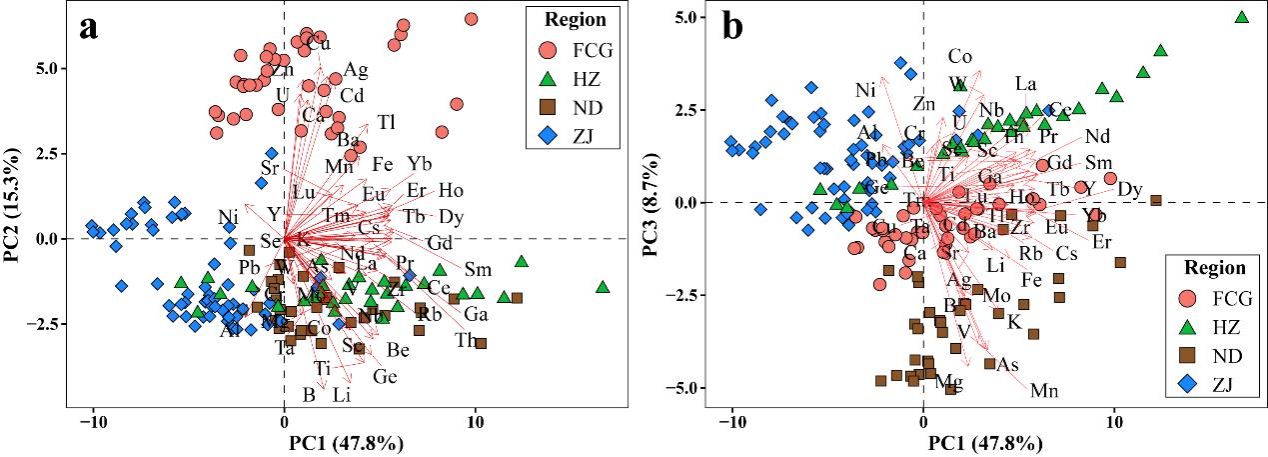

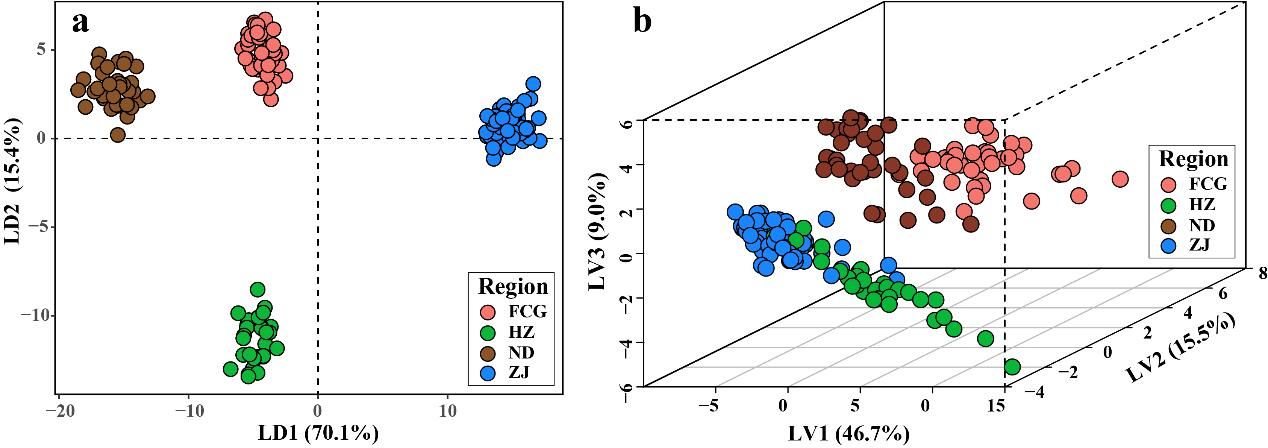

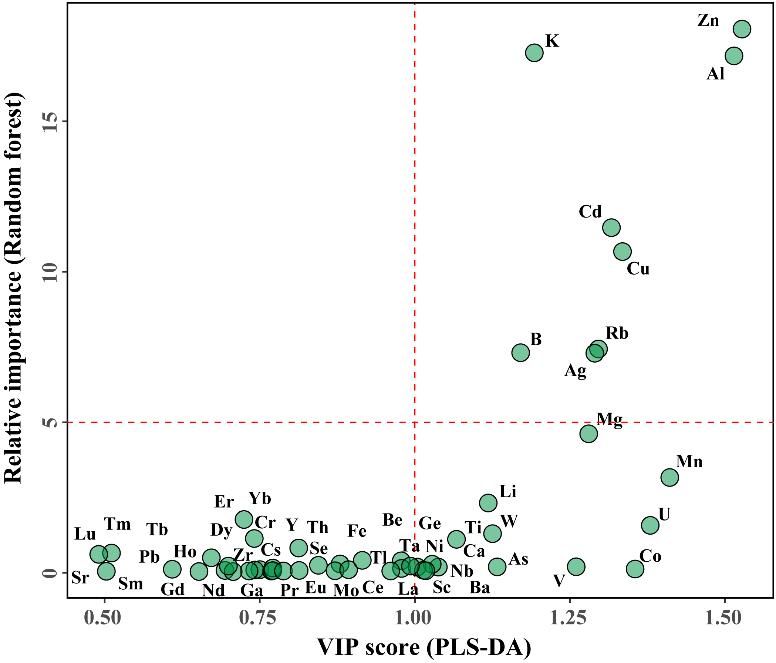

該研究測定了采自中國東南沿海四個地區(寧德、惠州、湛江和防城港)的166份近江牡蠣樣品中52種元素含量,結果顯示,其中51種元素在區域間具有顯著差異(P < 0.05),然而主成分分析(PCA)未能明確劃分牡蠣的地理來源。基于線性判別分析(LDA)、偏最小二乘判別分析(PLS-DA)和隨機森林(RF)建立的訓練模型(n = 117)均實現了100%的預測準確率。LDA、PLS-DA 和RF最終模型(n = 166)的交叉驗證準確率分別達到 100%、100%和99.4%。此外,基于8種元素(Zn、Al、K、Cd、Cu、Rb、B和Ag)的簡化模型也保持了較高的預測準確率和交叉驗證精度。本研究突顯了元素指紋分析技術在準確識別牡蠣地理來源方面的可行性,擬為建立和完善牡蠣溯源技術體系提供理論依據和技術支撐。

該研究得到國家自然科學基金(42206119)、中國水產科學研究院南海水產研究所中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(2024RC09)、海南省自然科學基金(321QN0944))和福建省社會科學基金項目(FJ2021C083)等聯合資助。

該論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140652

圖1 中國東南沿海地區牡蠣樣本的分布位置

圖2 寧德(ND)、惠州(HZ)、湛江(ZJ)、防城港(FCG)牡蠣樣品中51種元素的z分數標準化含量熱圖

圖3寧德(ND)、惠州(HZ)、湛江(ZJ)、防城港(FCG)牡蠣樣品中51種元素組成的PCA雙標圖,PC1與PC2(a)和PC1與PC3(b)

圖4寧德(ND)、惠州(HZ)、湛江(ZJ)、防城港(FCG)牡蠣樣品中51種元素組成的LDA圖(a)和PLS-DA 3D圖(b)

圖5 PLS-DA模型的變量影響投影(VIP)和RF模型的相對重要性的散點圖