近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級南海漁業生態環境監測與評價創新團隊聯合廈門大學科研人員,在球形棕囊藻藻華生消過程中微真核生物群落結構變化研究方面取得新進展,為揭示球形棕囊藻藻華生消過程中微真核生物群落的動態變化機制提供了新的見解。相關研究成果以“Responses of microeukaryotic communitystructure to aPhaeocystis globosabloom in a semi-enclosed subtropical bay”為題,發表在Marine Environmental Research期刊上(聯合培養博士研究生韓貝貝為第一作者,黃洪輝研究員、黃凌風教授為共同通訊作者)。

球形棕囊藻(Phaeocystis globosa)是近年來引起我國近海有害藻華的主要原因種之一。此種藻華的暴發不僅會對水產養殖業的健康發展以及濱海核電站的冷源取水安全造成嚴重影響,還有可能導致微真核生物群落結構的改變。

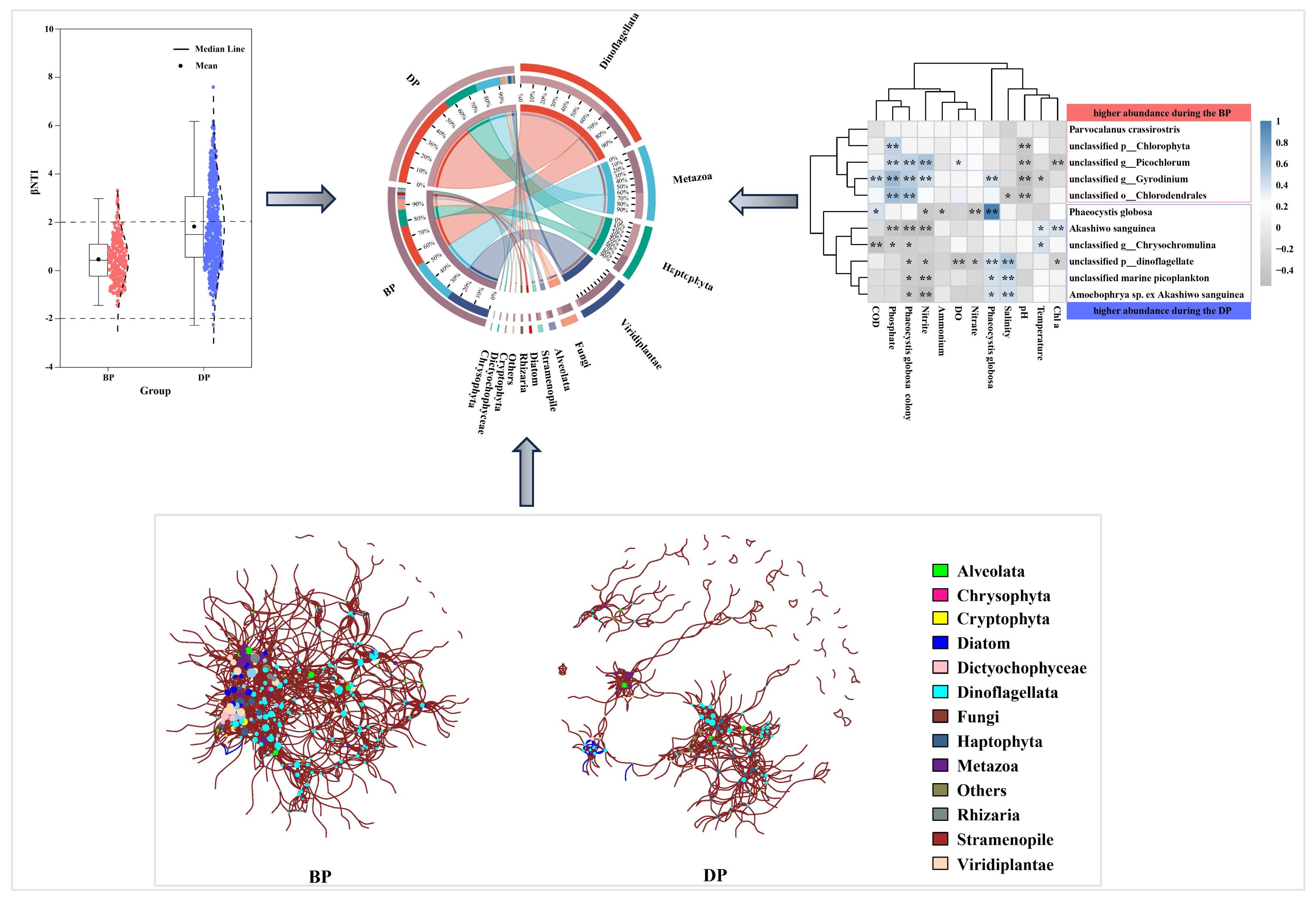

南海所創新團隊對深圳大鵬灣2021年暴發的一次大規模球形棕囊藻藻華進行了跟蹤調查,并采用18S rRNA高通量測序方法分析了微真核生物群落結構對球形棕囊藻藻華暴發過程的響應。研究發現,暴發期的微真核生物群落的多樣性顯著高于消退期。微真核生物群落的組成在兩個暴發階段中有著顯著差異。暴發期,Viridiplantae(綠色植物亞界)為優勢物種,然而在消退期被

Dinoflagellata(甲藻門)取代。共現網絡分析表明,暴發期微真核生物群落間的相互作用比消退期更為復雜,關鍵類群隨著藻華的發展而變化。此外,微真核生物群落的構建在暴發期主要受隨機過程驅動,而在消退期則受確定性過程和隨機過程的共同驅動。

該研究獲得國家重點研發計劃(2018YFC1407501)、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費資助(2023TD15)、中國水產科學研究院南海水產研究所中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(2021SD03)、廣東省自然科學基金(2020A1515010331)等項目資助。

全文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106374