近日�,中國水產科學研究院南海水產研究所海水池塘養殖生態環境調控創新團隊在生物絮團零換水對蝦養殖系統中抗生素抗性基因(ARGs)的來源、分布、傳播及其關鍵影響因子研究方面取得重要進展。相關研究結果以“Temporal variations, distribution, and dissemination of antibiotic resistance genes and changes of bacterial communities in a biofloc-based zero-water-exchange mariculture system”為題發表于國際期刊《Ecotoxicology and Environmental Safety》(JCR 1區��,IF 6.8)���。蘇浩昌副研究員為該論文第一作者、曹煜成研究員為通訊作者。

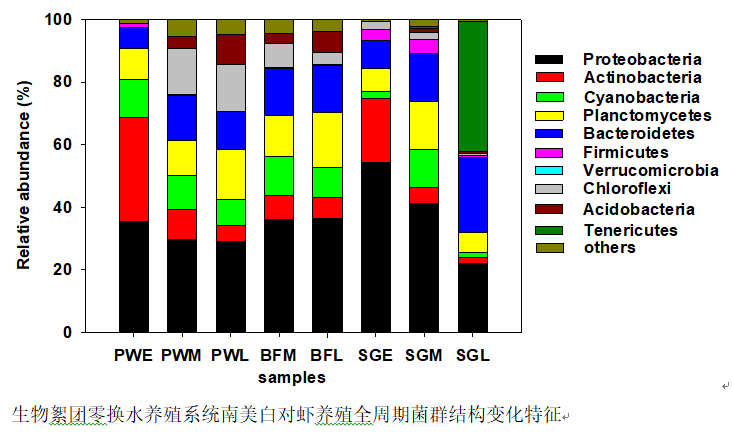

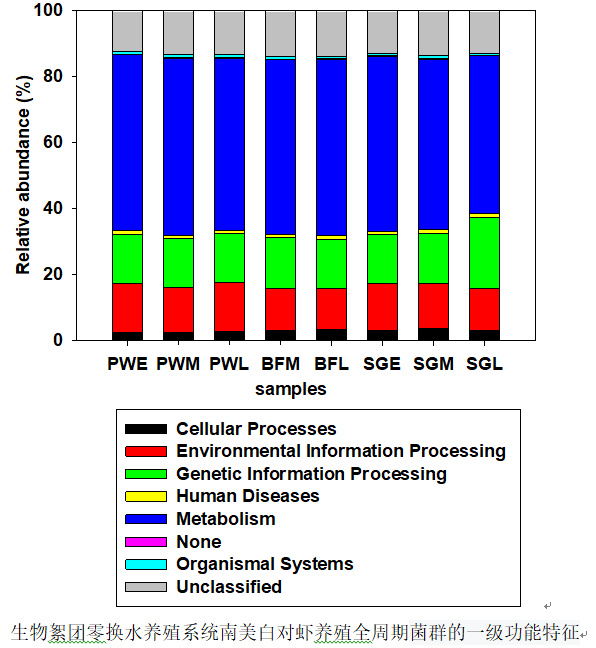

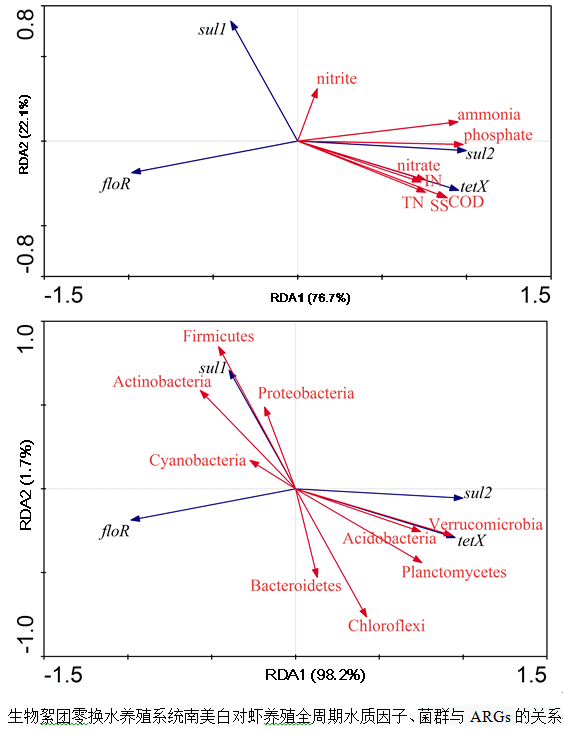

南海所創新團隊圍繞南美白對蝦生物絮團零換水養殖全周期的ARGs傳播特征、關鍵影響因子及其與環境微生物的相關性開展了系統性跟蹤研究���。結果發現,水源水是零換水養殖系統ARGs關鍵來源,生物絮團對ARGs有聚集效應����,養殖過程中水體ARGs總濃度呈下降趨勢�,生物絮團的ARGs總濃度則呈上升趨勢����,并且在相應養殖時間下水源水的ARGs的總濃度比養殖池水和生物絮團高出2.25~122.97倍(p< 0.05),其中磺胺抗性基因sul1和sul2是優勢的ARGs,總懸浮顆粒物�、Planctomycetes與ARGs總濃度呈顯著正相關關系(p< 0.05)�����,總懸浮顆粒物是影響系統中ARGs分布和傳播的關鍵因素。其次,不同養殖時間維度水體環境��、生物絮團的菌群結構均無明顯差異(p> 0.05)�,蝦腸道的菌群結構則前后差異顯著(p< 0.05),就菌群功能等級劃分而言,一級功能主要為代謝,占47.9~53.8%�,二級功能中氨基酸代謝��、碳水化合物代謝和能量代謝功能占23.96~29.88%。

該研究結果為“無抗”健康養殖科學防控ARGs的傳播提供了重要參考,養殖生產中應采取對水源水中ARGs的干預措施以防控ARGs�����,降低ARGs對水產健康養殖的潛在風險��。

該研究得到中國水產科學研究院科技創新團隊項目(2023TD57)、廣東省重點研發計劃項目(2021B0202040001)�、國家現代蝦蟹產業技術體系(CARS-48)�、廣東省駐鎮幫鎮扶村農村科技特派員團隊項目(KTP20210297)等項目的聯合資助����。

論文鏈接

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651323004086?via%3Dihub