近日,記者從中國科學院海洋研究所獲悉,該所副研究員賈凡為共同通訊作者,聯合中國、澳大利亞和美國多位學者組成的科研團隊在熱帶海氣相互作用與氣候變化研究領域取得重要進展,首次發現了全球變暖將導致多年拉尼娜事件的發生頻率增加。研究成果發表于《自然》。

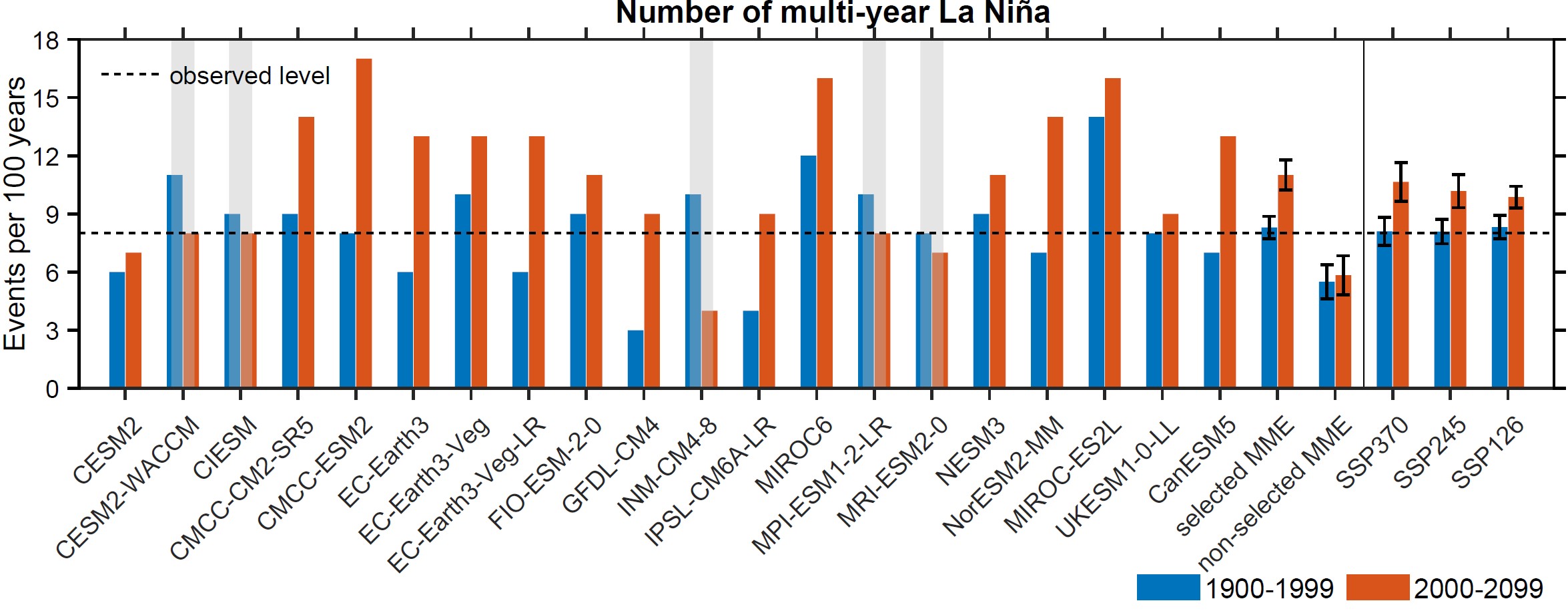

氣候模式模擬得到的未來變暖情景下多年拉尼娜事件的發生頻率顯著增加 海洋研究所供圖

厄爾尼諾-南方濤動是地球氣候系統最強的年際變異模態,對地球多圈層產生顯著影響。其暖位相厄爾尼諾通常在一年內迅速成熟并衰減,但冷位相拉尼娜往往持續兩年以上成為“多年拉尼娜”。類似2020-2022年的多年拉尼娜事件會給全球氣候、農業生態環境及人類經濟社會帶來持續性和疊加性的破壞影響,并顯著提高極端天氣災害的發生風險。未來全球變暖情景下多年拉尼娜事件如何變化,是氣候變化研究領域持續關注的重大前沿科學問題之一,亟需解答。

該研究利用國際氣候模式比對計劃CMIP6中的多模式多場景試驗數據,首次發現多年拉尼娜事件的發生頻率將會在全球變暖后的21世紀顯著增加。強厄爾尼諾是多年拉尼娜產生的重要因素,盡管全球變暖將導致強厄爾尼諾事件頻發,但該研究顯示多年拉尼娜頻率的增加遠大于前者,表明未來厄爾尼諾可以更加有效的觸發多年拉尼娜。

更進一步,該高效性源自太平洋背景平均態海溫變化導致的熱帶與熱帶外之間的相互作用增強。全球變暖后,有兩個海區的增暖速率明顯較強。一個是副熱帶東北太平洋,導致同樣強度的熱帶外大氣擾動更容易在該區域誘發位置更加偏北的類似“北太平洋經向模態”響應;另一個是赤道東太平洋,導致同樣強度的厄爾尼諾暖海溫異常可以引發更強的熱帶外大氣擾動。二者結合,造成第一年拉尼娜的春季有更多且經向上更寬的北太平洋經向模態型響應產生,由此赤道外東風異常位置更加偏北,“海洋充電”過程即向赤道的熱量輸送進一步減弱,有利于拉尼娜的冷海溫異常維持到第二年,最終表現為多年拉尼娜事件更加頻繁地發生。

該研究意味著將來與多年拉尼娜相關的氣候災害事件很可能更加頻繁地來襲,凸顯了控制溫室氣體排放的必要性與緊迫性。

該研究成果是深入理解全球變暖下熱帶-熱帶外相互作用過程和機理的新思路、新視角,對認知厄爾尼諾-南方濤動的多樣性及其未來變化具有重要意義,有助于未來厄爾尼諾-南方濤動預測預估水平的提高,也為國際社會有效應對氣候變化與制定氣候政策提供了科學依據。

據悉,《自然》向全世界媒體做推介,并邀請同領域專家在Nature News & Views發表評述性文章對該項研究成果進行深入解讀。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06236-9