2020年2月19日,世界自然基金會 (WWF) 全球淡水團隊及其他國際組織總計25位專家聯合撰寫的《搶救性恢復方案——扭轉全球淡水生物多樣性喪失趨勢》(Emergency Recovery Plan,下稱《方案》)綜述論文在知名科學期刊《生物科學》(BioScience)上發表,為遏止淡水生物多樣性下降提供了重要建議。

該《方案》由WWF國際淡水項目首席科學家戴維·蒂克納博士(David Tickner)領銜,與全球科學家聯合完成,是首個針對保護和修復淡水生態系統的綜合性方案。文章分析了淡水生態系統所面臨的六個主要威脅及其成因,針對每一個威脅提出了明確的解決方向,以及可參考的成功案例;結合主流國際公約中需要形成的決議和目標,梳理了達成目標需要具備的政治意愿和詳細指標。

淡水生態系統,亦即河流、湖泊、內陸濕地等,僅占了地球表面的1%,卻養育了全球10%的物種及1/3的脊椎動物,包括約70種適應淡水的哺乳動物,5,700種蜻蜓,250余種龜鱉,17,800種魚,1,600種螃蟹。淡水生態系統中的特有種比例也尤其高,全球淡水生態區中已評估的魚類中,有過半僅在單一區域生存。

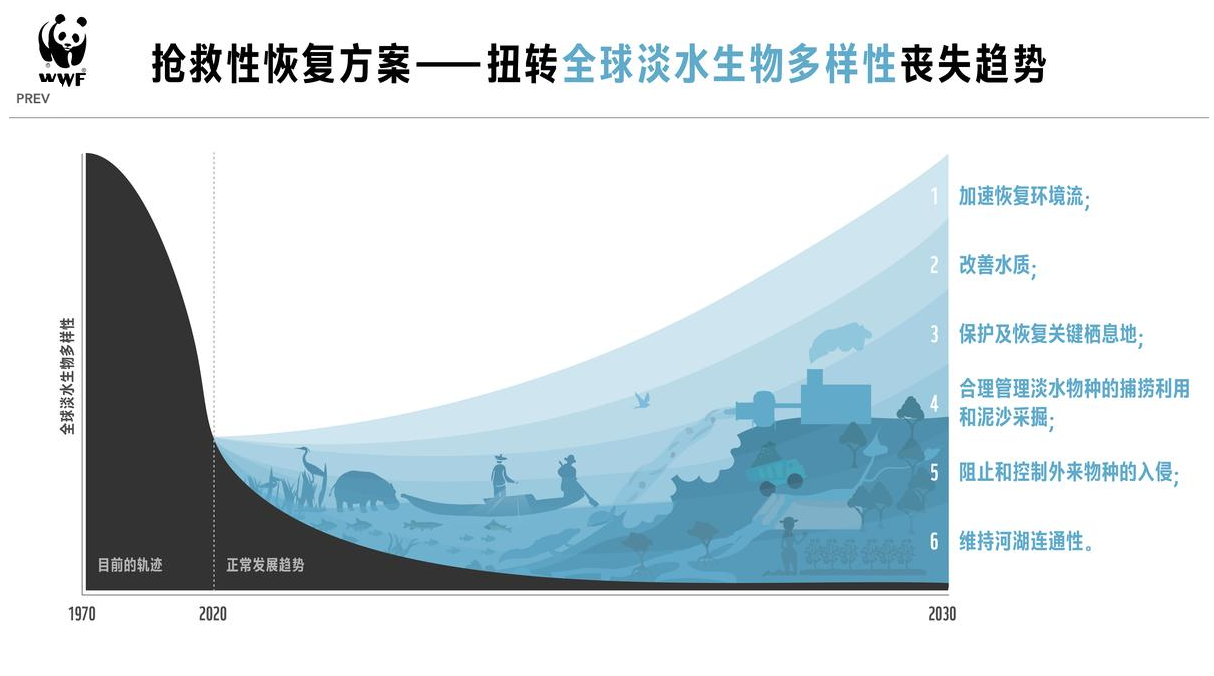

淡水生態系統為人類提供了淡水、糧食、生計、防洪、抗旱等豐富的生態服務功能。然而,自1970年以來,淡水生態系統已損失近30%,依賴其生存的物種數量銳減約83%。總體而言,淡水生態系統單位面積所承載的物種數量高于森林和海洋,但其生物多樣性喪失速度卻達到了森林和海洋的兩到三倍。

戴維·蒂克納表示: “淡水生態系統是人類社會和經濟發展的基礎,但河流、湖泊和濕地面臨及其嚴重的生物多樣性危機,超過1/4的淡水物種正瀕臨滅絕。實施我們的《方案》將有助于遏止這一下降趨勢,令衰退的淡水生態系統恢復生機活力。”

《方案》指出,必須抓住2020年全球政策機遇,在各國政府回顧生物多樣性公約(CBD)、聯合國可持續發展目標(SDGs)、聯合國氣候變化框架性公約(UNFCCC)等政府間協議之際,推動各國出臺各類積極政策應對目前的現狀,通過有效實施這些政策以扭轉淡水生態系統惡化的現狀,并最終在未來實現淡水生態系統的恢復。目前迫切需要實施的六個對策包括:1)加速恢復環境流;2)改善水質;3)保護及恢復關鍵棲息地;4)合理管理淡水物種的捕撈利用和泥沙采掘;5)阻止和控制外來物種的入侵;6)維持河湖連通性。

《方案》還提供了全球優秀實踐案例和解決方案,包括中國的若干實踐:在恢復環境流方面,對于在短期內無法移除的閘壩,需要通過優化調度方案來部分實現。例如,自2011到2019年間,在漁業部門、三峽集團與WWF和相關部門的共同推動下,在確保洪水風險可控前提下營造人工洪峰,針對四大家魚繁殖實施了9次三峽大壩生態調度,搶救性恢復了四大家魚早期資源。

在改善水質方面,中國在長江流域實施了多年的退耕還濕、退漁還濕等工作,并在部分曾經與干流阻隔的湖泊中實現了季節性連通。此舉通過恢復濕地改善水質,并因此促進漁業資源以及洪泛平原生物多樣性的恢復。

在保護及恢復關鍵棲息地方面,中國已經開始在流域尺度的保護上進行規劃。在國家林草局的指導和參與下,WWF協調諸多國內外專家,針對長江流域未來保護目標進行系統性規劃。規劃不僅考慮生物多樣性等情況,更從連通性、開發情況進行綜合考量。

此外,中國已經出臺了河長制、長江禁捕等重要政策,也在治理入侵物種等實踐上有重要的成功經驗。WWF未來會利用其國際網絡,將中國的實踐經驗進行推廣,在更多國家實現淡水生態系統的搶救性恢復。

“2020年將有多個與自然和環境相關的全球會議,因此全球政府部門有諸多機會來評估現狀及回顧政策”,WWF北京代表處副總干事(項目)周非表示,“這份《方案》對習近平總書記提出的長江大保護中,強調把生態修復放在壓倒性位置的戰略方向,提供了短期內可操作的行動方向,對我們修復長江的水生生態系統具有很強的現實指導意義。WWF作為全球最大的非政府環保組織之一,也在思考并探索‘自然與人和諧新共識’ (New Deal for Nature and People),希望能在昆明的《生物多樣性公約》第15次締約方大會期間向世界展示,并推動各界共同實現。”