2月28日,國家重大科技基礎設施“冷泉生態系統研究裝置”(以下簡稱冷泉裝置)在廣州市全面啟動建設。該裝置由中國科學院南海海洋研究所牽頭申報并承擔建設,為我國自主研發的首個海陸結合的國家重大科技基礎設施,將實現我國深海長周期載人駐留實驗裝備的工程化應用和相關產業的發展,推動我國深海工程技術及裝備在國際上實現從“跟跑”到“領跑”的超越。

冷泉生態系統研究裝置整體介紹

為什么要建冷泉裝置?

冷泉是指海底之下的甲烷、硫化氫和二氧化碳等氣體在地質結構或壓力變化驅動下,溢出海底進入海水的活動。而冷泉生態系統是以冷泉區甲烷為生源要素,通過化能合成作用而生生不息,被譽為“深海綠洲”,它與甲烷物態和生態演化過程休戚相關。

對冷泉及其生態系統的研究一直是國際上的關注熱點。“一方面,在氣候變化方面,冷泉區的甲烷氣體是溫室氣體的重要來源,也是未來有潛力成為一次能源來源,冷泉區甲烷滲漏對全球氣候及生態環境具有重要影響,保護它們至關重要;另一方面,冷泉生物有可能合成生物醫學上重要的化合物,具有巨大的科學價值。”冷泉生態系統研究裝置用戶委委員、中國科學院海洋研究所研究員張鑫表示。

盡管目前科學家已經在冷泉生態系統中發現了600多種生物,但全球對深海冷泉的研究仍然十分缺乏,知之甚少。“因為缺乏深海的原位實驗室,人類無法進一步了解冷泉與可燃冰之間的耦合關系、產生過程和機制,難以全面認知冷泉生態系統和生命過程。”張鑫指出,“解決深海資源開發過程中‘卡脖子’問題,離不開冷泉裝置的支撐。”

水面保障母船示意圖

怎么建冷泉裝置?

據介紹,冷泉裝置包含“海底實驗室分總體”“保真模擬分總體”“保障支撐分總體”三部分,采用“樣地實驗+陸地模擬,海陸協同、時空互換”的設計思想,計劃用5年的時間,建設面向冷泉生態系統的深海載人駐守型海底實驗室與陸基保真模擬設施相融合的國際領先研究裝置,支撐冷泉生態系統發育、化能合成生物演替和甲烷物態演化及其環境效應研究。通過冷泉裝置的建設和運行,我國將突破深海載人長周期駐留實驗、超大潛深大型耐壓結構安全性等技術。

海底實驗室分總體

張鑫介紹,該裝置可以將6人送至2000米的深海生態樣地進行30天的實時觀測,并開展原位實驗;同時該裝置還將在陸地實驗室建立深海環境模擬系統,可把海底實驗“搬到”陸地開展復刻實驗研究。

建成后,將產生什么作用?

“開展冷泉生態系統研究是可燃冰等深海資源綠色開發與深海科學研究的最佳切入點。冷泉裝置將為冷泉生態系統的研究提供全新的視角和技術手段,加速相關領域的科研進展。”冷泉生態系統研究裝置總工藝師、廣東工業大學教授馮景春表示,冷泉裝置建成后,將為探索深海極端環境下的生命起源及可燃冰等深海資源的綠色開發等前沿基礎研究和高新技術研發提供先進的平臺支撐,成為我國在深海科學研究領域邁出的關鍵一步,服務“海洋強國”戰略及“雙碳”目標。

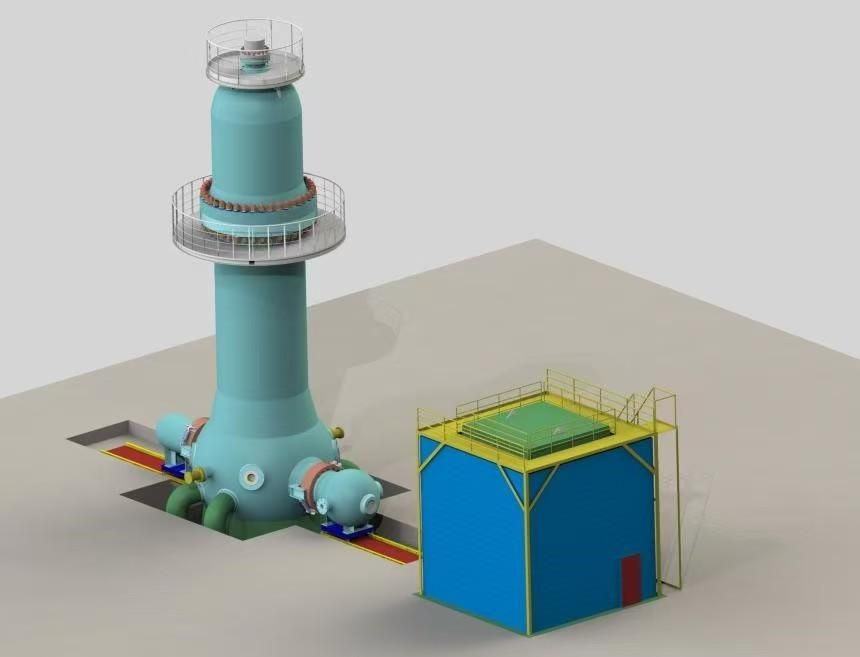

保真模擬分總體

冷泉裝置的建成不僅將促進冷泉科技研發領域的國際合作,還將進一步優化粵港澳大灣區的大科學裝置配置和科技布局。“冷泉裝置是一個多學科綜合的大科學裝置,其建成后將向社會開放共享,建立多學科綜合交叉平臺,帶動產業發展。”馮景春說。

(南海海洋所冷泉裝置辦供圖)

(原標題:國家重大科技基礎設施冷泉生態系統研究裝置全面啟動建設)