魚類為了適應復雜多變的生存環境,進化出多樣化的攝食習性。在長期的進化過程中,魚類的食性依據攝食偏好逐漸分化為肉食性、草食性和雜食性等。有研究發現了嗅覺和味覺器官在魚類攝食偏好中的作用。而科學家對魚類攝食偏好及其相應代謝策略的遺傳基礎和生理響應等知之甚少。因此,探討魚類攝食偏好的遺傳基礎及其適應性代謝策略,將為解析魚類攝食習性和代謝的進化奠定基礎。

長吻鮠是分布于長江水系的高價值經濟魚類。長吻鮠的整個生活史階段均是典型的肉食性魚類,其代謝特征是蛋白需求高、糖利用能力低。草魚在仔魚階段是肉食性,而在幼魚階段逐漸轉變為草食性。因此,草魚是研究魚類從肉食性向草食性的食性轉變機制的理想模型。前期,中國科學院水生生物研究所魚類生理生態學研究團隊發現,草魚和長吻鮠在營養物質代謝中存在顯著差異。相較于肉食性長吻鮠,草食性草魚在消化、吸收、轉運等代謝過程中展現出更強的糖利用能力,如草魚淀粉酶活力是長吻鮠淀粉酶活力的20~80倍。然而,魚類攝食偏好和代謝特征的關聯機制及其遺傳基礎尚不明確。

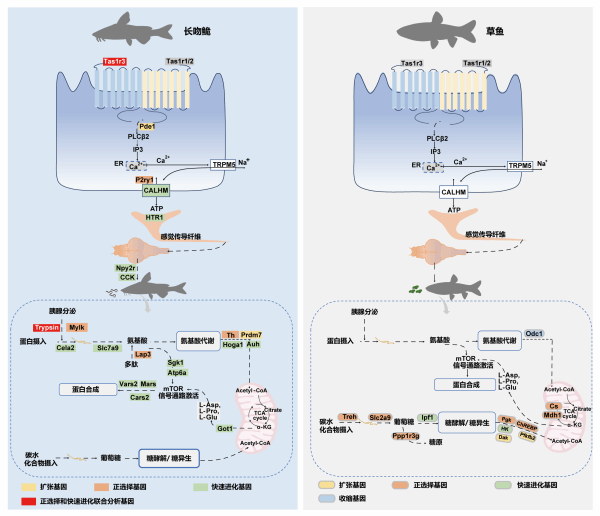

基于此,該團隊采用第三代Nanopore測序技術結合Hi-C輔助組裝技術,完成了長吻鮠的全基因組測序。該團隊對長吻鮠和草魚進行比較基因組學分析后,通過正選擇和快速進化的聯合分析鑒定出味覺受體1型成員3(tas1r3)、胰蛋白酶等250個基因。長吻鮠的收縮、擴張、正選擇和快速進化基因分析結果表明,相對于草魚,肉食性長吻鮠表現出顯著的攝食偏好和相應的蛋白代謝特征,而草食性草魚則以糖代謝途徑為主。進一步,研究發現,tas1r3基因在肉食性魚類對食物的選擇中起到關鍵作用。該研究分別在tas1r3基因缺失的斑馬魚、肉食性向草食性轉換的草魚模型中,證實了tas1r3基因對肉食性魚類攝食偏好的必要性。在此基礎上,關于肉食性長吻鮠和大口黑鱸、草食性草魚和團頭魴分析結果表明,胰蛋白酶活性及營養物質代謝特征譜的顯著變化伴隨著魚類攝食食性的改變,證實了魚類攝食選擇與相應代謝策略的關聯。

該研究揭示了魚類攝食偏好與代謝策略之間的保守適應性,為剖析魚類攝食習性和代謝的進化提供了支撐,并為魚類食性轉換的營養學與遺傳學操作奠定了基礎。

相關研究成果以The Chinese longsnout catfish genome provides novel insights into the feeding preference and corresponding metabolic strategy of carnivores為題,發表在《基因組研究》(Genome Research)上。研究工作得到國家重點研發計劃等的支持。

長吻鮠和草魚的比較基因組分析:攝食偏好與相應代謝途徑