近日,中國科學院水生生物研究所關于全球氣候變暖與底棲魚類共同作用導致水生植物衰退的研究論文Warming alters juvenile carp effects on macrophytes resulting in a shift to turbid conditions in freshwater mesocosms在Journal of Applied Ecology上發表。該研究不僅驗證了相關生態學理論,對于湖泊的修復與管理也具有重要指導意義。

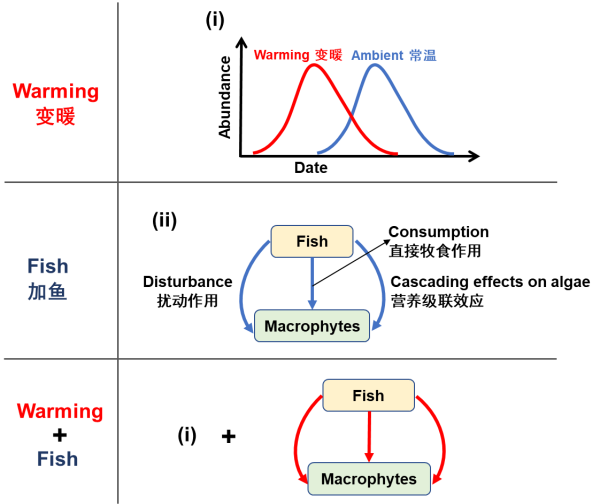

氣候變化和富營養化等多重脅迫是湖泊水生植物衰退的重要驅動因子。水生植物衰退會導致湖泊由清水態向濁水態轉變,進而削減生態系統功能和服務。底棲魚類可以通過擾動和營養級聯效應增加水體濁度,促進藻類(浮游植物和附著藻)的生長,或通過直接的牧食作用,抑制水生植物生長(圖1)。底棲魚類豐度通常隨著富營養化的加劇而增加。但氣候變暖是否會加劇底棲魚類對水生植物的影響,進而導致穩態轉換的研究仍比較匱乏。

鑒于此,水生所研究人員通過中宇宙系統(http://mesocosm.org/mesocosm/wuhan-warming-mesocosm-facility-wwmf/)模擬氣候變暖和有無底棲魚類(鯉),探討二者是如何單獨及共同影響不同生活型水生植物(春季沉水植物菹草和夏季浮葉植物菱)的。實驗過程中同步監測了浮游植物、附著藻、水體濁度以及水生植物的豐度變化。

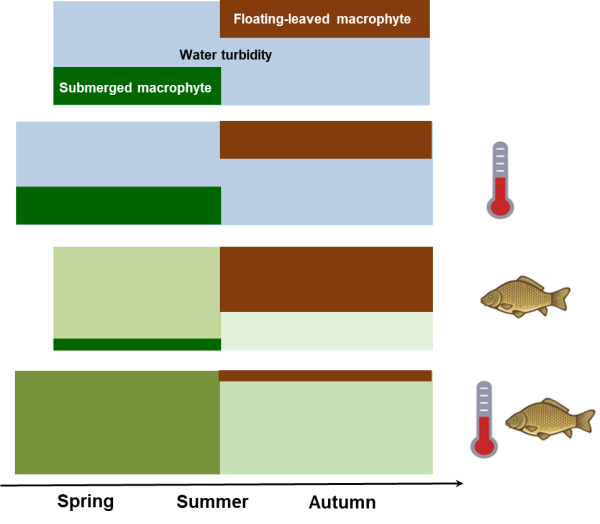

研究發現,氣候變暖提前了菹草的生活周期(17天)。鯉抑制了菹草的生長,但是促進了菱的生長,增加了水體濁度并促進了浮游植物和附著藻的生長,導致生態系統轉變為了以浮葉植物為主的穩態系統。氣候變暖加劇了鯉對沉水植物的影響,而且抑制了浮葉植物的生長,導致水體濁度進一步升高。

氣候變暖可能導致淺水湖泊生態系統由以水生植物為主的清水態轉變為濁水態,這并不是由于變暖直接影響水生植物,而是通過底棲魚類間接產生。隨著氣候變化的加劇,未來的湖泊管理,除了要繼續削減營養鹽輸入,還應當通過生物調控(削減底棲魚類和增加肉食性魚類)控制底棲魚類的數量。

該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、博士后科學基金等項目的資助。

論文鏈接 https://doi.org/10.1111/1365-2664.14040

圖1 變暖和底棲魚類影響水生植物的機理

圖2 研究結果概覽圖