滸苔綠潮在我國黃海已連續暴發多年,成為嚴重海洋生態災害。科學家通過系統研究,對黃海綠潮的暴發起因和規律已有較充分的了解,在綠潮防控措施研究方面也取得較大成效。然而,對綠潮消亡后的遺留效應這一重要生態環境問題缺乏深入了解。

綠潮暴發時滸苔藻體吸收大量二氧化碳和營養鹽而快速繁殖,最旺盛時期藻體分布面積高達5.7萬多平方公里。當綠潮消亡時,上百萬噸滸苔來不及打撈而下沉至海底。這些下沉的藻體將在微生物和其它生物、物理、化學等因素作用下發生降解,并對近海生態環境產生影響。如短期內引起近海微生物豐度的迅速升高,并出現海水低氧、酸化等現象發生(Zhang et al., 2019),但對長期時間尺度上綠潮的遺留效應仍不清楚。

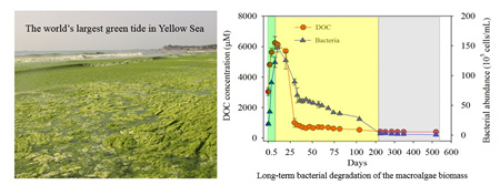

中國科學院青島生物能源與過程研究所研究員張永雨帶領的海洋碳匯與能源微生物研究組,與中國石油大學、廈門大學等高校合作,開展長達520天的滸苔降解實驗,系統闡述了綠潮消亡后可能對近海DOC碳庫及微生物群落的長期遺留效應,并解析了滸苔藻體有機碳的歸宿問題。相關研究成果發表在Water Research(Chen et al., 2020)上。

研究發現,滸苔藻體降解是個長期過程,期間DOC的釋放和微生物群落呈現階段性變化特征。DOC快速釋放主要發生在第1周內,海水也伴隨出現缺氧和酸化特征。之后近1年半時間內,微生物驅動DOC從容易被降解的活性碳向極其穩定的惰性碳的逐漸轉變,最終形成可在海水中長久儲存的惰性溶解有機碳(RDOC)。滸苔降解過程中微生物群落不斷演替,群落代謝特征從最初以多糖降解功能為主,逐漸轉變為以芳香族或烷烴類物質降解功能為主。

該研究表明滸苔綠潮的遺留效應可長期存在,約1.6%的滸苔藻體有機碳在微生物作用下能被轉化為RDOC而長期封存于海水,暗示連年暴發的滸苔綠潮對近海RDOC庫具有潛在的累積效應。研究工作受到國家重點研發專項、國家自然科學基金、中科院海洋大科學中心重點部署項目等的資助。