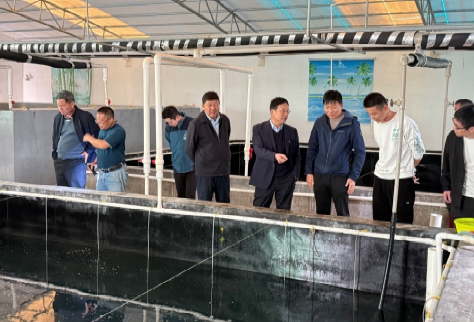

2月20日,湛江市海洋與漁業(yè)局組織專家在廣東海威農業(yè)集團湛江雷州基地,對“硇洲族大黃魚本土化人工繁育”階段性成果進行了現場驗收,該項目由中國水產科學研究院黃海水產研究所陳松林院士擔任首席專家,與南方海洋科學與工程廣東省實驗室(湛江)、廣東海威農業(yè)集團有限公司共同完成。驗收專家組由湛江市政協人口資源環(huán)境委員會主任楊康平、湛江市鄉(xiāng)村振興促進會秘書長楊富民和湛江市水產技術推廣中心站站長陳小宏組成。湛江市海洋與漁業(yè)局黨組書記、局長趙剛和廣東海威農業(yè)集團董事長劉定參加驗收會并致辭。

專家組聽取了項目進展情況匯報,查看了生產數據資料,進行了現場核查和取樣測量,結果顯示:項目組收集并馴化了野生硇洲族大黃魚2034尾,體重50-1500g,建立了硇洲族野生大黃魚活體種質資源庫1個,馴化成功率約20%;構建了包括硇洲族野生大黃魚在內的多地理群體遺傳多樣性分析結構圖譜,開發(fā)了硇洲族大黃魚遺傳標記2個,建立了不同地理群體大黃魚種質鑒定技術,申請發(fā)明專利4項;低溫凍存硇洲族大黃魚組織樣本817份,其中精子樣本76份;通過人工催產、孵化和育苗,培育出均長2.5厘米的1月齡硇洲族大黃魚苗超30萬尾。一致同意通過階段性成果驗收。

大黃魚,被譽為我國傳統(tǒng)“四大海產”之首,分為岱衢族(分布于南黃海至東海)、閩—粵東族(分布在臺灣海峽至粵東)和硇洲族(分布在粵西南海)三大種群。硇洲族大黃魚作為廣東粵西地區(qū)的本土優(yōu)勢資源,具有明顯有別于東部沿海大黃魚族系的表型特征。相較于其他族群,其更具有野生大黃魚特有的性狀品質,遺傳多樣性也更加豐富,耐高溫能力強,更適應在深遠海進行養(yǎng)殖。但野生硇洲族大黃魚資源日益減少,迄今尚未有人工繁育和養(yǎng)殖的硇洲族大黃魚上市銷售。

習近平總書記2023年4月10日在湛江視察時非常關心南海硇洲族大黃魚的現狀與發(fā)展,希望硇洲族大黃魚能早日走向百姓餐桌。湛江灣實驗室于2023年5月啟動了“硇洲族大黃魚種質資源開發(fā)及繁育關鍵技術研究”的重大項目,聘請陳松林院士為首席專家,聯合廣東海威農業(yè)集團有限公司等多家企業(yè),開展本地區(qū)野生硇洲族大黃魚繁育技術攻關。經過近2年的聯合攻關,今年1月在湛江終于取得硇洲族大黃魚育苗技術的突破。

本次階段性成果的取得,標志著在湛江首次突破硇洲族大黃魚人工繁育,對硇洲族大黃魚育繁推一體化體系構建、實現大黃魚深遠海養(yǎng)殖產業(yè)化、推動我國硇洲族大黃魚養(yǎng)殖產業(yè)的發(fā)展具有重要意義。