近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級海灣與島礁水域生態保護與修復創新團隊對牡蠣養殖壓力下浮游植物有害藻華(Harmful algal bloom,HAB)種類的時空分布和牡蠣染毒現狀研究取得重要進展。相關研究成果以“Spatial-temporal distribution of phytoplankton HAB species and contamination status of oyster toxins under intensive oyster farming in Jiangmen coasts, the South China Sea”為題,發表于國際環境毒理學知名期刊《Ecotoxicology and Environmental Safety》(JCR一區,IF=6.2,鄒劍助理研究員為第一作者,劉永研究員為通訊作者)。

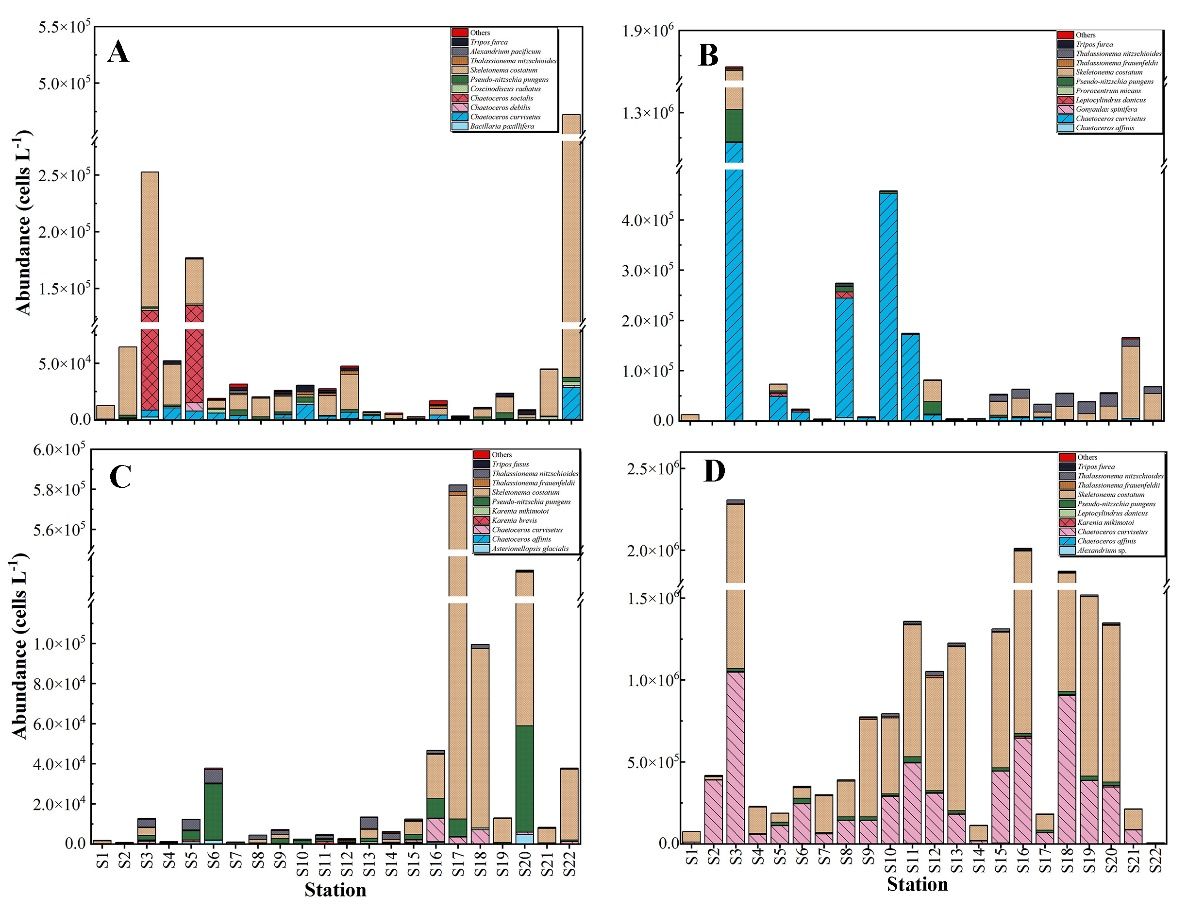

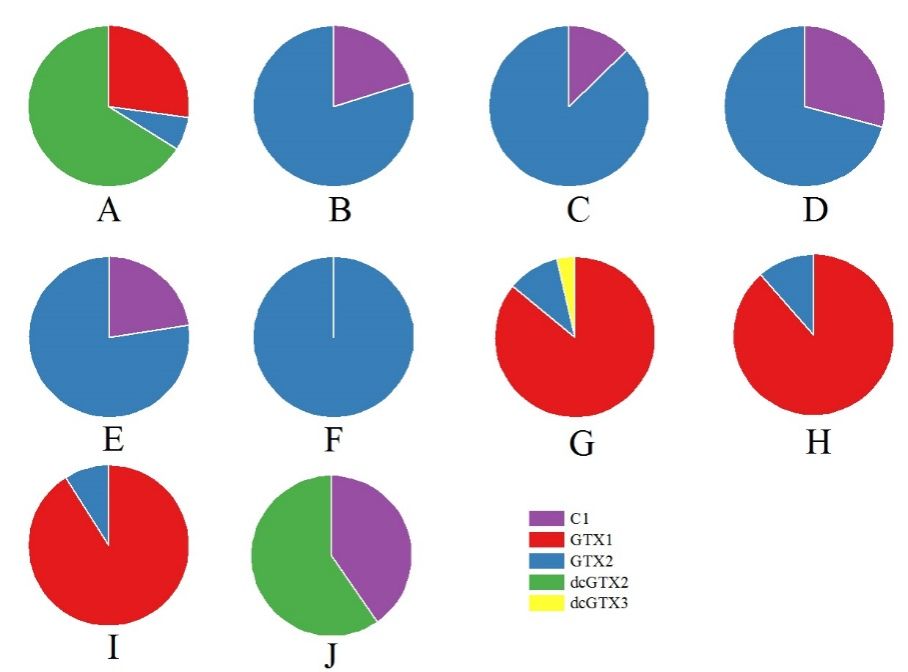

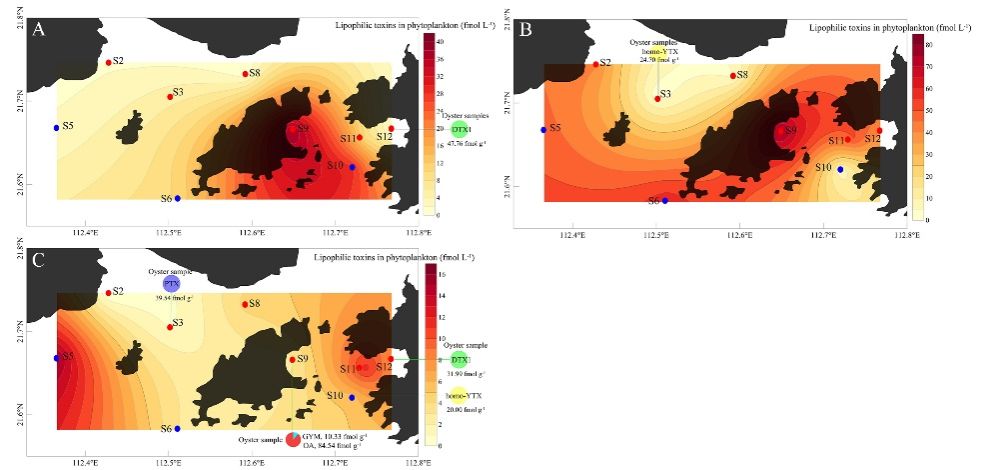

HAB物種不僅會引發嚴重的藻華事件,其產生的毒素還會對公眾健康造成嚴重威脅。南海所創新團隊應用形態學觀察和液相色譜串聯質譜技術(LCMS/MS),對江門牡蠣養殖區浮游植物HAB物種的多樣性和時空分布、牡蠣毒素含量及其來源進行研究。結果顯示,(1)江門海域的189種浮游植物中,共有28種HAB種類(圖1),包括19種無害赤潮物種,2種有毒物種(紅色赤潮藻Akashiwo sanguinea和短凱倫藻Karenia brevis),以及7種產毒微藻(太平洋亞歷山大藻Alexandrium pacificus、具尾鰭藻Dinophysis caudata、漸尖鰭藻D. miles、倒卵形鰭藻D. fortii、具刺漆溝藻Gonyaulax spinifera、鏈狀裸甲藻Gymnodinium catenatum和米氏凱倫藻K. mikimotoi);(2)牡蠣養殖未顯著改變有毒HAB種類的時空變化,但秋季高溫下HAB種類的密度顯著上升;(3)冗余分析結果表明,溫度、溶解氧、硅酸鹽和磷酸鹽是驅動HAB物種時空分布的關鍵因素;(4)對牡蠣毒素的分析結果顯示,僅在春季的牡蠣樣本中檢測出麻痹性貝類毒素(1/15),其成分包括GTX1&2和dcGTX2,總毒力水平為9.96 μg STXeq kg?1,遠低于食品安全管控限(800 μg STXeq kg?1)。對其溯源分析顯示這三種麻痹性貝類毒素可能來源于太平洋亞歷山大藻;(5)在養殖牡蠣樣本中檢測出五種低濃度的脂溶性海洋毒素(<50 fmol g-1),分別為OA、DTX1、PTX2、GYM和homo-YTX(圖3)。盡管養殖牡蠣中麻痹性貝類毒素和脂溶性毒素的含量較低,但這些毒素的存在凸顯了HAB物種對牡蠣產品安全構成的潛在威脅。本研究呼吁建立監測和預警系統,加強對赤潮和牡蠣毒素的監測,從而降低赤潮發生以及人類中毒事件的風險,改善貝類養殖環境。

圖1 2023年江門牡蠣養殖海域有害微藻的時空變化

A、B、C和D分別代表冬季、春季、夏季和秋季

圖2 2023年江門鎮海灣和川山群島網采浮游植物樣本和牡蠣樣本中檢測到的麻痹性貝類毒素

A、 5月S12采集牡蠣樣本;B、C、D、E、F、G、H、I和J分別代表在2月S6、S9、S10、S11、S12、8月S2、S8、S11和11月S3采集的浮游植物樣本

圖3 2023年江門鎮海灣和川山群島網采浮游植物樣本和牡蠣樣本中脂溶性海洋毒素的變化

A、B和C分別代表春天、夏天和秋天。等值線表示脂溶性貝類毒素在浮游植物中的分布,不同顏色的圓圈表示牡蠣毒素的零星分布

本研究得到南海所中央級公益性科研院所基本科研業務費(2022TS04)、海南省自然科學基金(324MS132)、廣東省現代化海洋牧場產業創新技術項目(2024-MRI-001)、廣州市科技局計劃項目(2023A04J0198)和中央公益性科研院所基本科研業務費(2023TD16)的資助。

全文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651325001708