魚類是人類獲取高質量蛋白的重要來源����,水產養殖業在全球范圍內都占據著重要的地位�。然而���,養殖魚類常受到各類寄生蟲疾病的侵襲�,這不僅影響了魚類的生長和繁殖,也給水產養殖業帶來了巨大的經濟損失����。盡管傳統的化學殺蟲劑能夠在一定程度上控制病情�����,但其對環境造成的污染和對公共健康的潛在威脅,使得尋找新的、更為安全有效的防控方法迫在眉睫���。

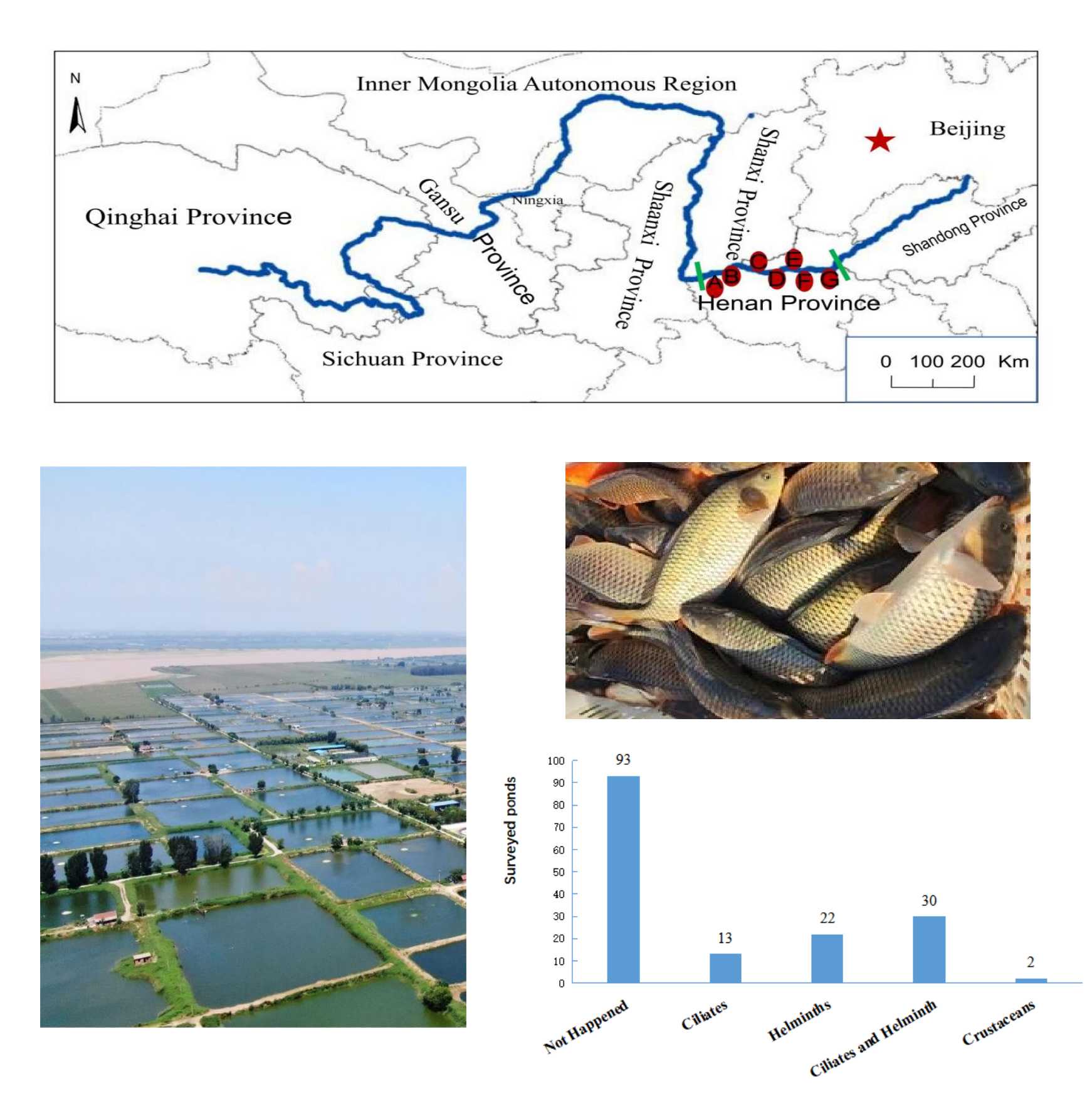

珠江所華南地區淡水魚疫病流行病學與綜合防控創新團隊聯合河南省水產科學研究院、河南省水產技術推廣站在黃河鯉主產區開展寄生蟲流行病學調查,收集了160個黃河鯉精養池塘與生態管理相關的14個主要因素,如魚塘水源和深度����、是否攪動底泥、水質調節間隔���、增氧時間、放養密度�、是否混養鰱/鳙魚等��。通過問卷調查和實驗室診斷方法的結合,排除黃河鯉病毒�、細菌病原�����,確定了寄生蟲病的發生情況�����。采用Logistic回歸分析方法,評估生態處理措施與寄生蟲病發生之間的關系��。結果表明:5種生態處理措施顯著降低了黃河鯉寄生蟲病發生率����,包括使用地表水(相對于地下水)、攪動底泥、較短的水質調節間隔(≤7天)、較長的充氧時間(>10小時/24小時)�、與鰱和(或)鳙混養����。論文《Unlocking Eco-solutions: analyzing parasitic disease resistance in Yellow River carp (Cyprinus carpio haematopterus) under different ecological treatments》���,2024年3月15日正式發表于Aquaculture (JCR Q1, IF2022=4.5)����。論文第一作者為潘厚軍研究員,通訊作者為石存斌研究員��。

迄今為止�����,生態處理措施與魚類寄生蟲病之間關系的定量研究非常有限,這項工作為集約化養殖黃河鯉的寄生蟲病預防提供了可能的生態解決方案�����。研究獲得大宗淡水魚產業技術體系(CARS-45)��、水科院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(2023TD49)等項目資助�。這一成果不僅為養殖業的健康發展提供了有力保障�,更為環保型水產養殖模式的發展開辟了新的可能。