近日,中國水產科學研究院南海水產研究所中華鱟保護研究團隊在環境重金屬汞污染物對中華鱟幼體的毒性機制研究取得新進展,為開展瀕危物種中華鱟的海洋環境風險評估提供了科學依據。相關研究成果以“Integrated transcriptomics and metabolomics reveal the toxic mechanisms of mercury exposure to an endangered speciesTachypleus tridentatus”為題發表于Environmental Toxicology and Pharmacology期刊(IF 4.3)上(謝木嬌和鮑虞園為共同第一作者,頡曉勇博士為通訊作者)。

汞是一種以多種形式、廣泛而持久地污染水體的重金屬,具有高毒性、非生物降解性和生物富集性,被聯合國環境規劃署列為對全球范圍產生影響的化學物質,已成為全球廣泛關注的環境污染物之一。

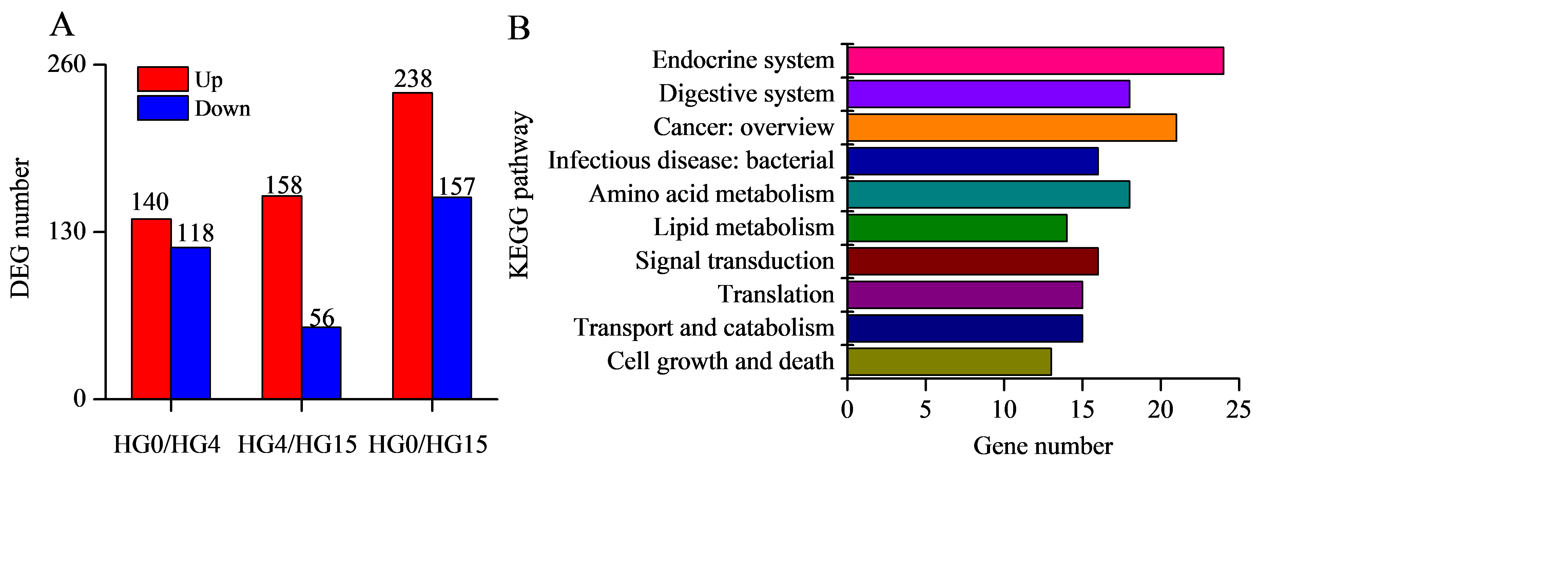

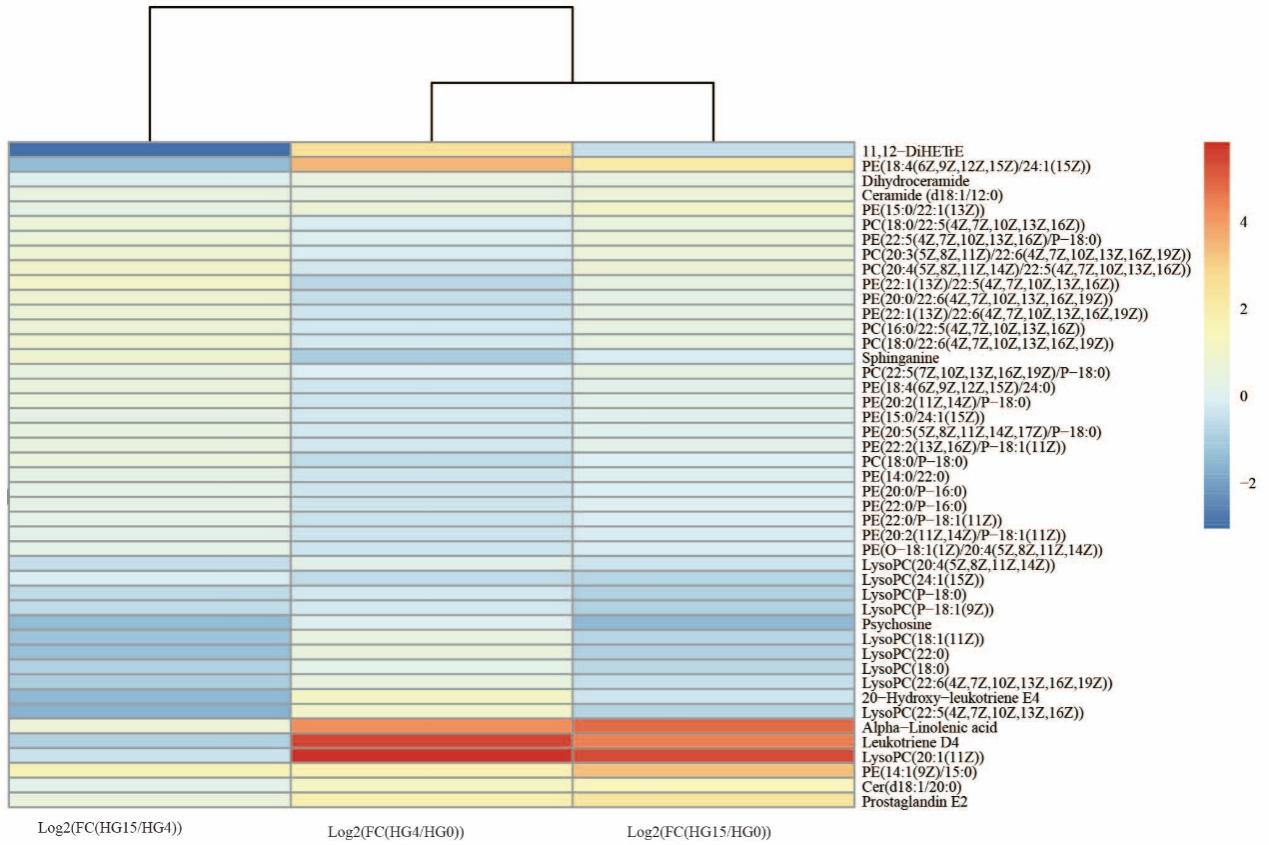

南海所團隊應用轉錄組學和代謝組學相結合的技術,研究揭示了汞暴露對中華鱟幼體的環境毒理和藥理學作用機制。結果發現:(1)汞暴露引起幼鱟體內細胞毒性,機體通過上調多泛素A和組織蛋白酶B基因表達以促進蛋白質降解;(2)汞暴露引起幼鱟心血管系統毒性,相關標志物發生顯著變化,包括心房鈉尿肽(ANP)、血管緊張素轉換酶(ACE)和神經肽FMRFamide受體;(3)汞暴露觸發脂質代謝紊亂,導致炎性脂質溶血磷脂酰膽堿(lysoPC)、白三烯D4和前列腺素E2異常增加;(4)細胞色素P450s通路的重要基因被激活,產生抗炎物質重建體內穩態,為評估汞毒性提供了敏感的指標;(5)汞暴露引起精氨酸生成受阻,可能通過破壞mTOR信號通路而影響幼鱟生長發育;(6)代謝物S-腺苷甲硫氨酸和精胺增加,提示胞內甲基供體失衡,可能與汞的甲基化有關。

此前,南海所團隊發表于《生態毒理學報》的“Hg2+對中國鱟幼體急性毒性及MT的誘導效應”(2020,15( 6) : 300-307)論文已表明,Hg2+對鱟幼體的毒性類型為急性Ⅱ,其24h、48h、72h和96h的LC50分別為15.013、7.084、4.008和2.683 mg?L-1,安全質量濃度為0.473 mg?L-1。工業時代環境中汞污染的增加可能會進一步危及該物種。結合此次研究結果,進一步深入揭示汞影響鱟幼體代謝穩態的毒理和藥理學作用機制,未來在中華鱟的具體保護措施方面不應忽視海洋環境污染。

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668923002879

差異表達基因DEGs分布和KEGG通路注釋

與脂質代謝相關的差異代謝產物熱圖