近日,珠江水產研究所淡水池塘養殖生態環境調控創新團隊在零換水養殖池塘氮循環及微生物群落結構方面取得新進展,相關研究分別在國際學術期刊《Frontiers in Marine Science》(JCR一區,IF 5.247)和《Aquaculture Reports》(JCR一區,IF 3.385)在線發表,論文題目分別為“Nitrification and denitrification processes in a zero-water exchange aquaculture system: characteristics of the microbial community and potential rates”和“Analysis of the structure and function of microbial community in late-stage of grass carp (Ctenopharyngodon idella) farming ponds”。該論文得到國家重點研發計劃(項目編號2019YFD0900302)、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(項目編號2020TD58)和國家現代農業產業技術體系(CARS-45-21)等項目資助。珠江所為論文第一完成單位,碩士研究生牛樹輝為兩篇論文的第一作者,龔望寶研究員和謝駿研究員為第一篇論文的共同通訊作者;龔望寶研究員為第二篇論文的通訊作者。

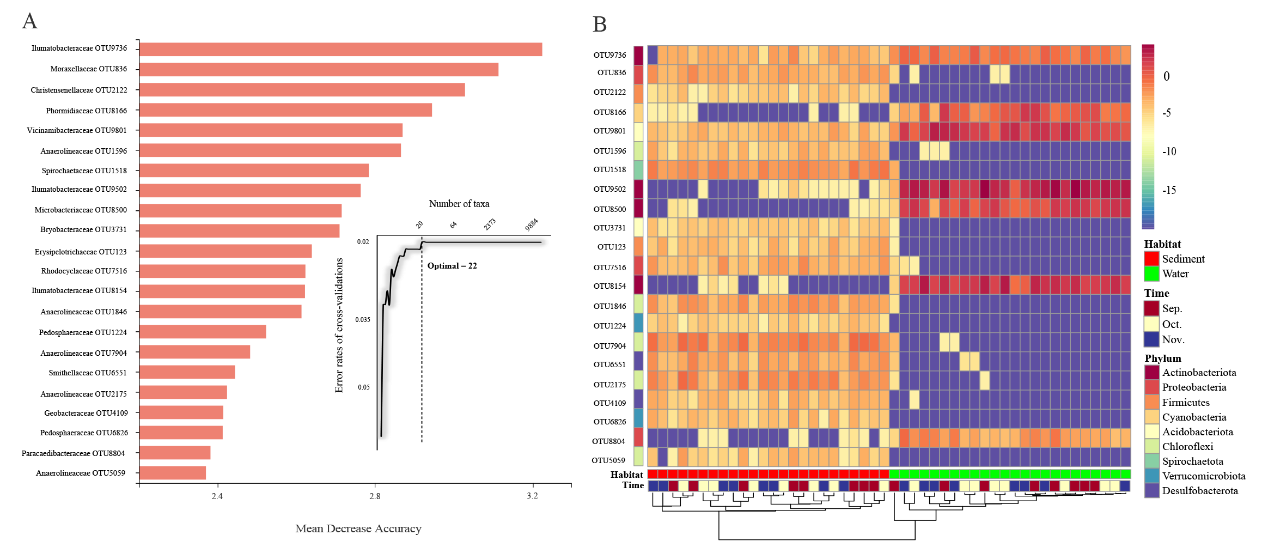

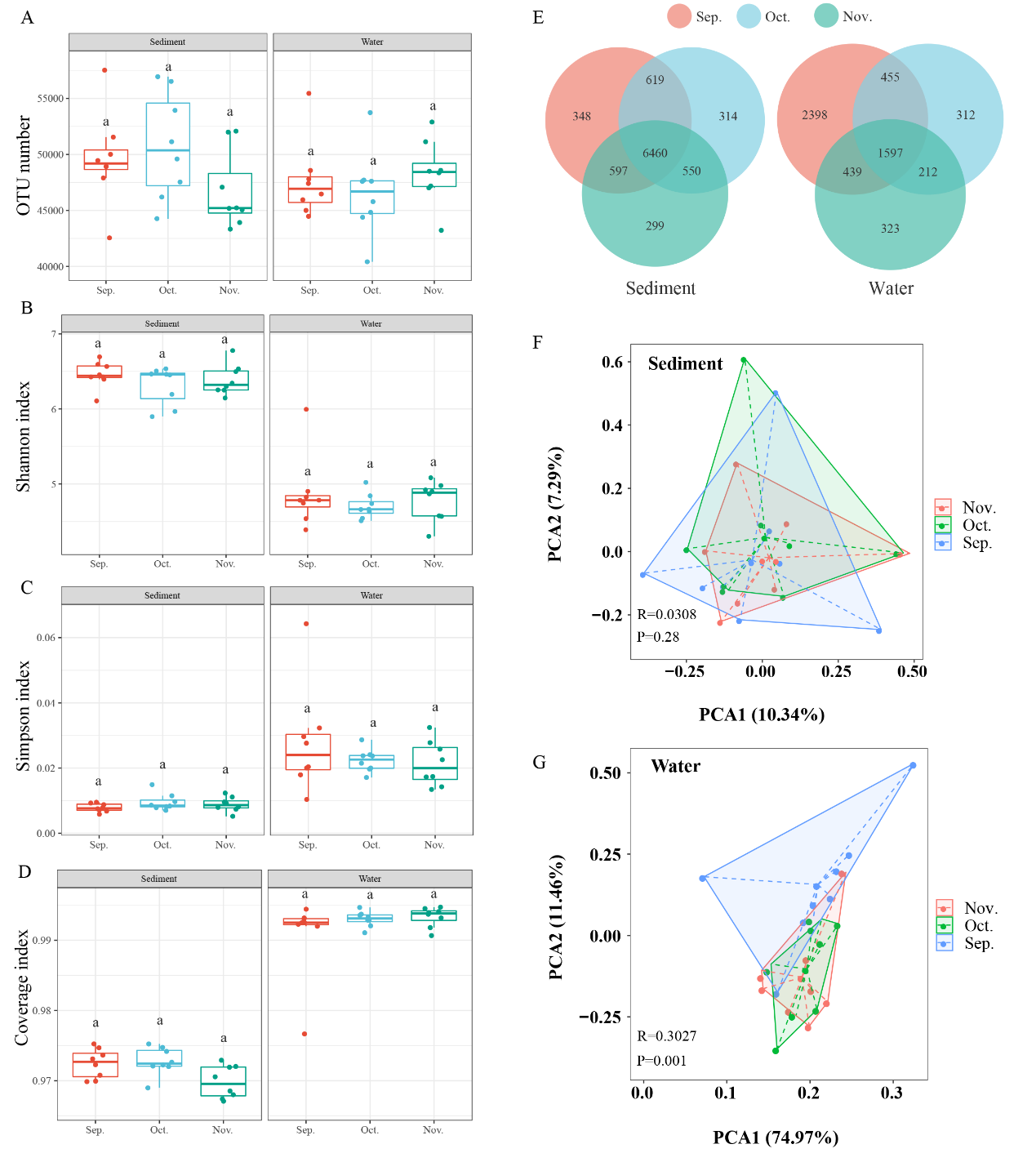

隨著池塘養殖密度不斷提高,養殖系統氮磷等營養物負荷逐漸增加。解決養殖內源污染的關鍵是使營養素最大程度轉化為養殖對象的生物量,提高養殖系統的物質利用率和能量流動。團隊在草魚、鳙、鯽混養池塘的基礎上,結合水質指標、魚類攝食和養殖周期等參數確定池塘養殖容量,通過輪捕輪放調控池塘載魚量,形成了一種節水的綠色、生態、高效零換水養殖模式。水產養殖池塘中的微生物群落對池塘生產力和魚類生產成功起著關鍵作用。零換水養殖模式的生態功能(如脫氮機制)和微生物群落結構尚不清楚。本研究利用高通量測序技術和Biolog EcoPlates分析零換水養殖系統微生物群落結構和功能,并量化了潛在硝化和反硝化速率、功能基因豐度。結果表明,池塘底泥具有優異的潛在硝化-反硝化性能,潛在硝化速率與底泥總有機碳濃度正相關;潛在反硝化速率與沉積物硝酸鹽濃度正相關;微生物群落具有一定的代謝偏好,部分氮循環功能細菌屬與底泥中微生物群落的碳源利用正相關。本研究結果揭示了零換水養殖模式的脫氮機制,為池塘養殖環境原位調控提供了新思路,也為淡水養殖生態系統降低氮污染制定可持續的解決方案提供理論依據。

文章鏈接:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmars.2023.1072911/full?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352513423000959