近日,中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所珍稀瀕危動物保護團隊在評估環(huán)境DNA(eDNA)技術(shù)對鯨類監(jiān)測方面的應(yīng)用研究取得新進展,發(fā)表了國內(nèi)第一篇海洋鯨類eDNA監(jiān)測研究論文。該團隊聯(lián)合南京師范大學(xué)等單位科研人員,以深圳大鵬灣海域出現(xiàn)的小布氏鯨為例,探討了eDNA在獲取鯨類物種信息、食物資源組成、早期預(yù)警和遷移路線等方面的應(yīng)用。該研究成果以“Assessing the potential use of environmental DNA for multifaceted genetic monitoring of cetaceans: Example of a wandering whale in a highly disturbed bay area”為題發(fā)表在國際生態(tài)學(xué)領(lǐng)域期刊 Ecological Indicators(JCR Q1)上(張帥博士為第一作者,李敏博士為通訊作者)。

鯨類是全球最受威脅的脊椎動物類群之一,有37%的物種處于受威脅狀態(tài)。目前鯨類的監(jiān)測工作仍面臨多重挑戰(zhàn),由于其本身數(shù)量稀少、且其行為難以捉摸,加之傳統(tǒng)研究方法的限制,許多鯨類的分布信息仍處于空白狀態(tài),這極大阻礙了保護行動的開展。

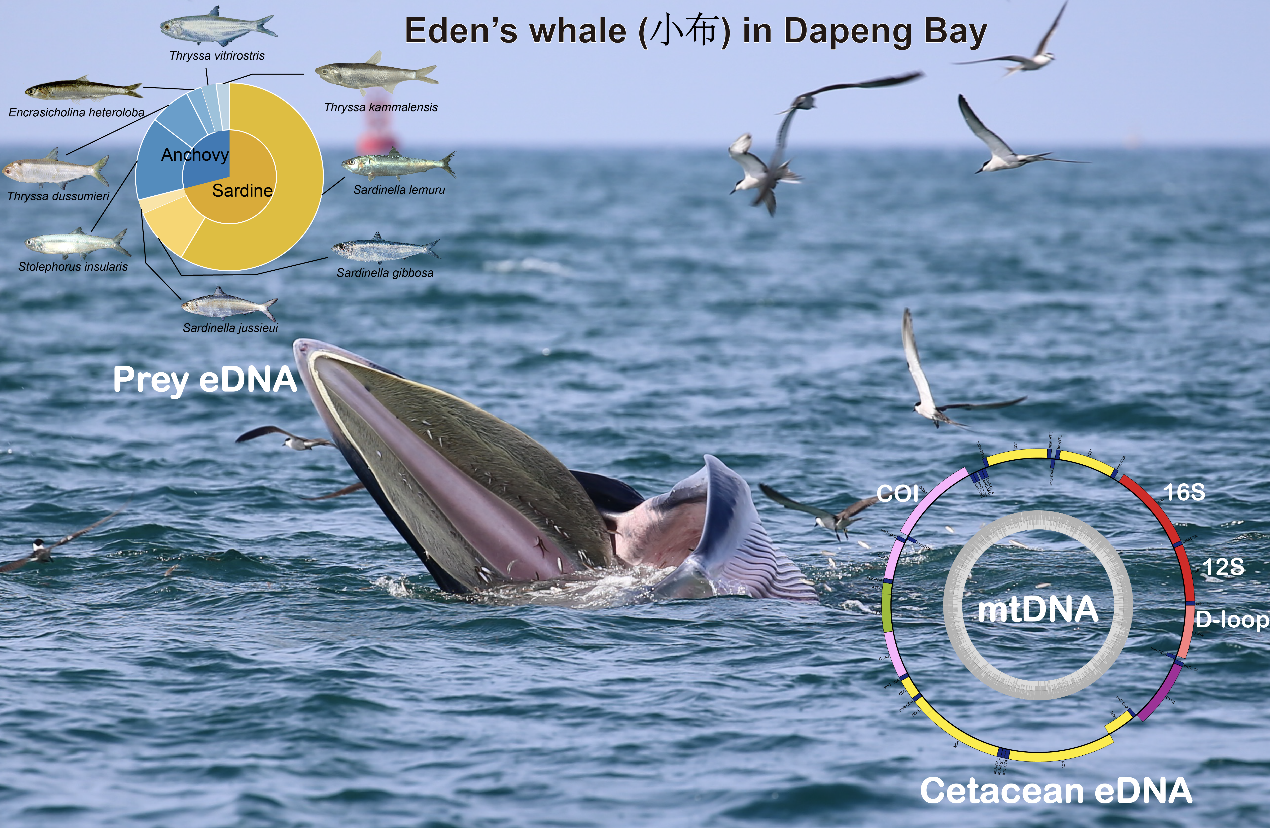

南海所研究團隊通過采集海水樣本,利用eDNA技術(shù)對2021年6月底出現(xiàn)在深圳大鵬灣的一頭須鯨(昵稱“小布”)進行了種類鑒定。通過獲取的4個線粒體基因序列片段,證實其屬于布氏鯨近岸亞種(Balaenoptera edeni edeni,小布氏鯨或鳀鯨),并表明基于通用引物擴增的宏條碼測序和基于物種特異引物擴增的Sanger測序均可用于鯨類的eDNA物種鑒定。

圖1 海上觀測和eDNA采集

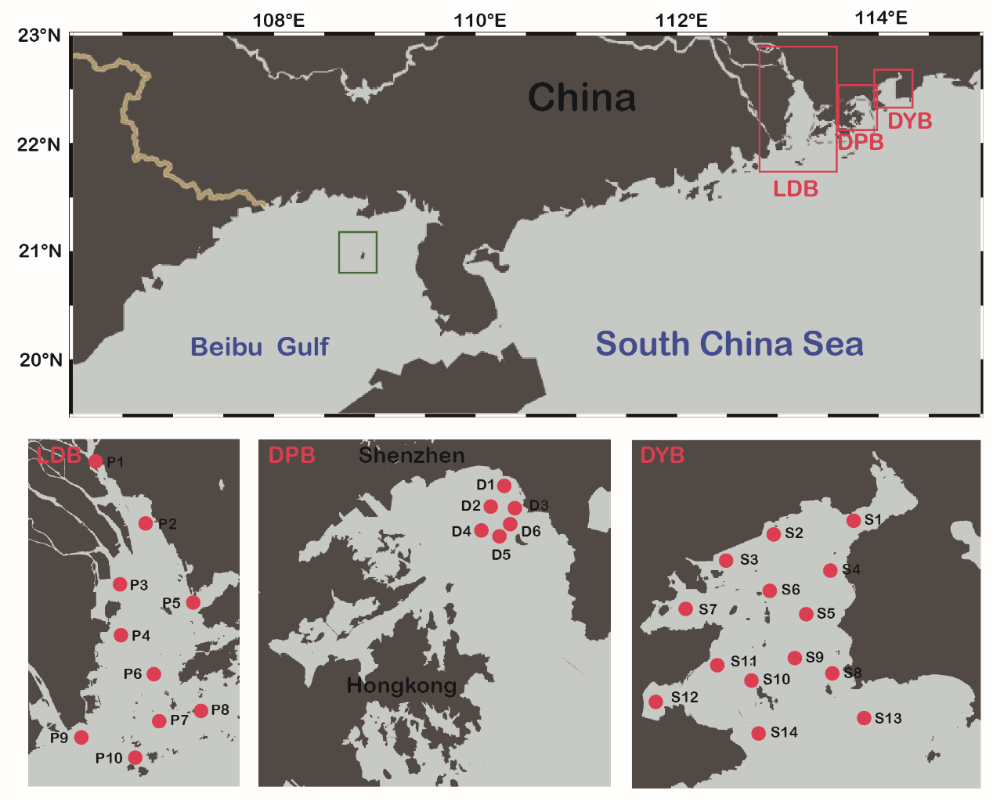

研究團隊通過回溯此前在鄰近海域(珠江口和大亞灣)進行的海洋生物eDNA常規(guī)監(jiān)測結(jié)果(圖2),意外地發(fā)現(xiàn)在大鵬灣“小布”被發(fā)現(xiàn)的兩個多月前(2021年4月),在珠江口外海域就檢測到了小布氏鯨的存在。結(jié)合已有的研究分析推測:“小布”可能來自潿洲島群體,但同時不排除其來自東南沿海的其他未知群體。

圖2 大鵬灣及鄰近海域eDNA監(jiān)測位點

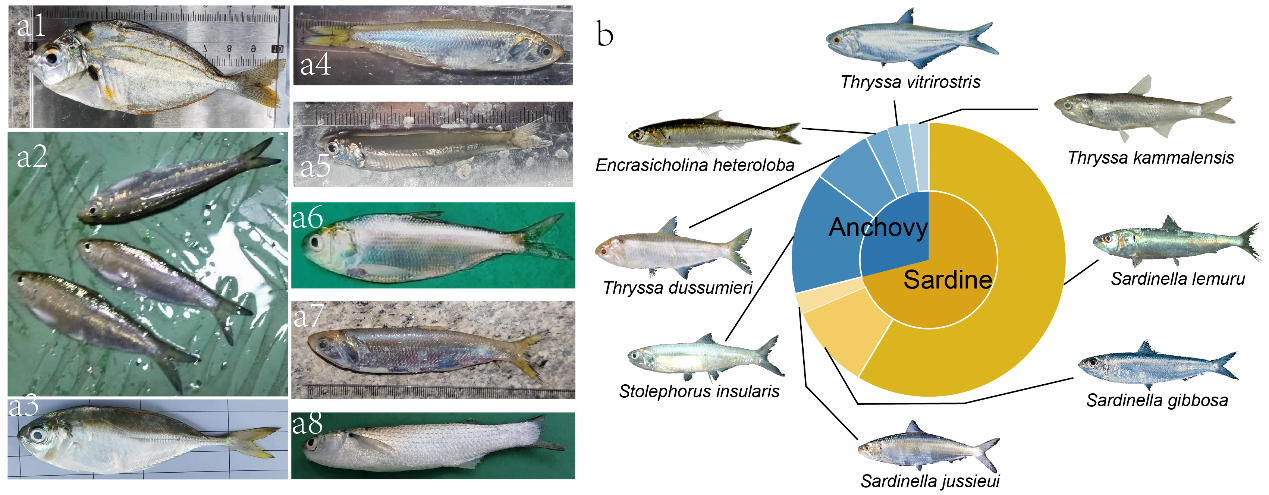

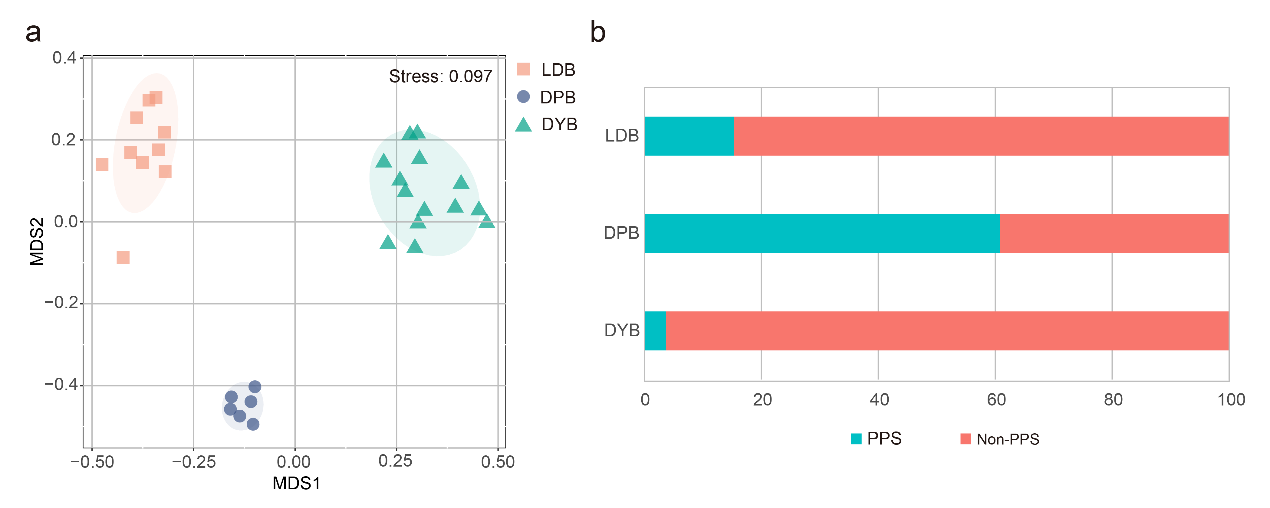

研究團隊還利用eDNA樣本和12S擴增子高通量測序,同時解析了大鵬灣海域的魚類種類組成和相對豐度,結(jié)合現(xiàn)場收集的“小布”捕食魚類樣本,發(fā)現(xiàn)其潛在的食物主要是沙丁魚類和鳀魚類(圖3)。通過與鄰近海域魚類群落結(jié)構(gòu)的對比(圖4),結(jié)合小布氏鯨的發(fā)現(xiàn)海域和時間,推斷其很有可能是追蹤這些洄游的魚類進入大鵬灣。

圖3 基于現(xiàn)場樣本和eDNA分析的大鵬灣小布氏鯨潛在捕食魚類

圖4 基于eDNA解析三個海灣的魚類群落結(jié)構(gòu)差異

該研究表明,eDNA技術(shù)作為一種高靈敏性和準確性、低擾動的“非入侵”研究手段,十分適合于珍稀瀕危動物的監(jiān)測,在鯨類種類鑒定、食物背景信息調(diào)研、早期預(yù)警監(jiān)測以及洄游/遷移路線研究等方面具有良好的應(yīng)用前景。

該研究得到國家科技基礎(chǔ)調(diào)查專項(2019FY101900)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)發(fā)展補助資金“珍貴瀕危水生野生動物棲息地調(diào)查”和廣東省科技計劃項目(2019B121201001)等項目資助。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X23002674