近日,中國水產科學研究院南海水產研究所灘涂池塘生態動力學與可持續養殖創新團隊在利用高通量測序技術分析我國特色增養殖品種方格星蟲腸道與周圍沉積環境之間的微生物交流研究方面取得新進展,為方格星蟲的灘涂健康增養殖技術和病害防控方面提出了新思路。該研究成果以“Insights into the Relationship between Intestinal Microbiota of the Aquaculture WormSipunculus nudusand Surrounding Sediments”為題發表在Fishes上(李俊偉博士為第一作者)。

方格星蟲腸道與沉積環境之間的細菌交流特征

方格星蟲腸道和不同沉積環境中的細菌群落組成

光裸方格星蟲(Sipunculus nudus)又稱方格星蟲,俗稱沙蟲,為暖水性、世界廣布種,在中國大部分沿海均有分布,其中北部灣沿海區域的方格星蟲資源尤為豐富。方格星蟲營養價值較高,味道鮮美,具有極高的食療和藥用價值,在沿海民間素有“海洋中的冬蟲夏草”的美譽。有研究表明從其體內提取的活性物質在提高免疫力、抗疲勞等方面具有明顯功效。近年來,方格星蟲灘涂增養殖規模呈現增長趨勢,這也成為沿海漁民創業增收、實現鄉村振興的重要途徑。

方格星蟲對表層沉積物具有明顯的利用效果和生態影響,其增養殖過程中的生物擾動在沉積物有機碳遷移過程中發揮著重要作用。方格星蟲通過攝食、排泄、筑穴等行為向下遷移有機質,緩解沉積物表層的有機質積累,這有利于維持沉積物-水界面的營養鹽通量平衡,對棲息生境中的細菌群落組成具有重要的重塑功能,在近海灘涂沉積物有機質的分解與轉化過程中發揮著重要作用。

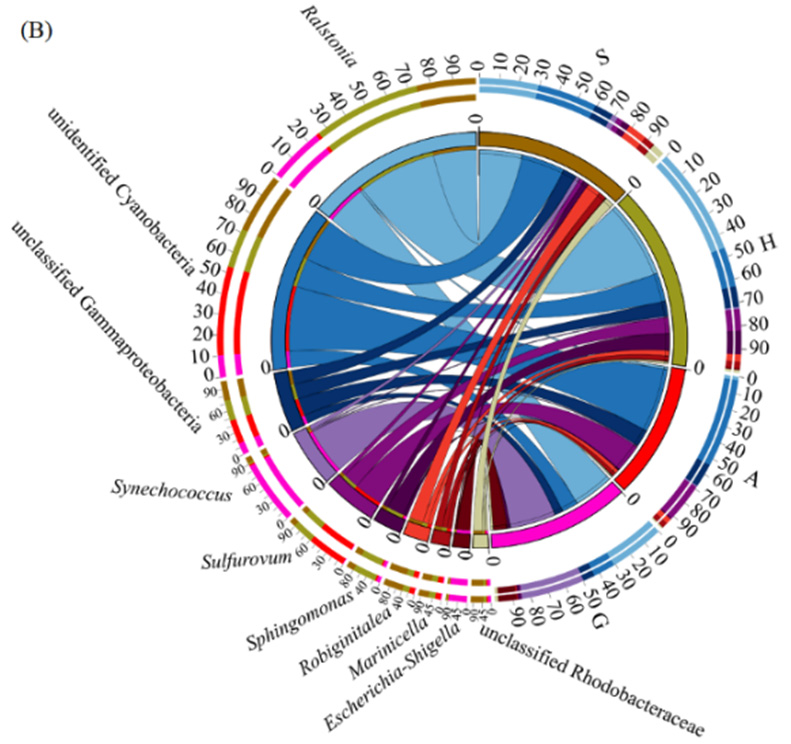

在近幾年的養殖生產中發現,方格星蟲的生長速度、養殖規格表現出降低的趨勢,收獲的沙蟲也有體表發病的現象,研究人員推測在較高密度的養殖模式下,其生長環境可能存在不利因素。據此,南海所科研團隊基于16SrRNA高通量測序方法,初步評估了秋季方格星蟲腸道、表層沉積物、洞穴內壁及周圍沉積物中的微生物群落組成變化。結果顯示:方格星蟲腸道微生物群落組成與周圍沉積環境具有顯著差異,并且發現其與周圍沉積環境具有密切的微生物交流,這表明其攝食和排泄等擾動作用促進了微生物在表層沉積物、腸道、洞穴和周圍沉積物之間的轉移與交流。同時,研究人員在方格星蟲腸道內發現較高豐度的大腸桿菌、沙門氏菌等病原菌,推測這幾種病原菌可能會在沉積環境變差時影響方格星蟲的免疫能力和生長性能。

方格星蟲