近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級海灣與島礁水域生態保護與修復創新團隊在利用宏基因組測序技術分析中國南海北部近海細菌、原生動物和硅藻多樣性及其垂直分布格局方面取得階段性成果,為近海海洋生態系統研究提供了基礎資料。該研究成果論文以“Distributional Pattern of Bacteria, Protists, and Diatoms in Ocean according to Water Depth in the Northern South China Sea”為題發表在Microbiology Spectrum(JCR Q1)上。

海洋細菌、原生動物和微藻是海洋生態系統的重要組成部分,在海洋物質循環和能量流動中發揮重要作用。它們的群落結構、多樣性格局和功能變化會對整個微食物網及近岸淺海生態系統產生影響。因對海洋環境變化敏感,許多種類的海洋微生物、原生動物和硅藻可作為水污染指示生物。南海北部海域聚集了北部灣、珠江河口、粵東漁場等,孕育著豐富的漁業資源,為海洋生物提供了良好的棲息繁殖環境;同時,該海域也是受人類活動影響較頻繁的區域。據此,南海所創新團隊以南海北部近海細菌、原生動物和硅藻為對象,對其多樣性、分布特征及其與環境因子的關系進行研究,闡釋其群落動態、結構功能的重要性和潛在的生態作用。

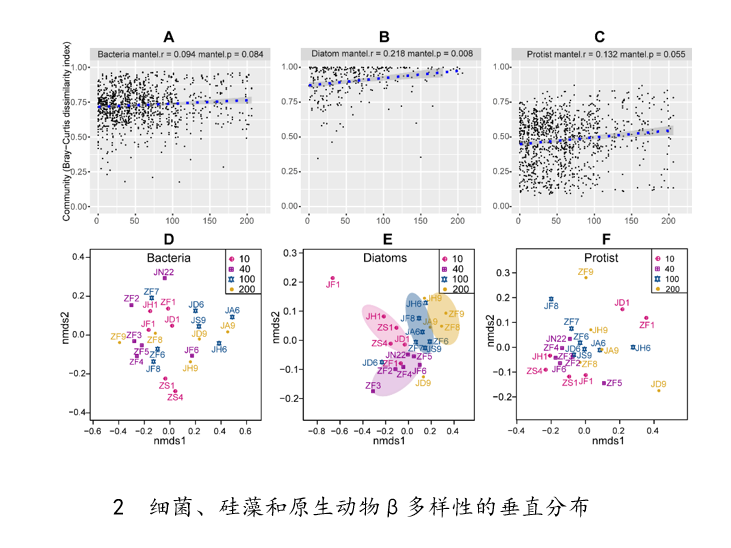

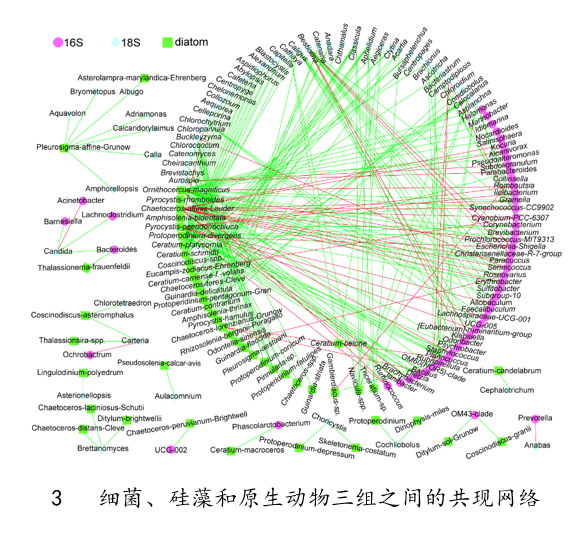

該創新團隊基于宏基因組測序方法,評估了不同水深海洋細菌、原生動物和硅藻群落和功能的變化。結果顯示,硅藻的物種豐富度(α多樣性)和群落組成(β多樣性)與水深呈顯著正相關關系(P<0.05),可能與水下光強波動有關;而細菌和原生動物的物種豐富度與水深相關性不顯著(P>0.05),未表現出明顯的垂直分布規律。此外,鹽度升高對某些硅藻和細菌類群的豐度有負面影響。北部灣、珠江河口硅藻豐度與鹽度顯著相關(P<0.05),珠江河口硅藻豐度與水深、硅酸鹽等也顯著相關(P<0.05)。對24個宏基因組的LEfSe分析,不同水深樣品KEGG代謝途徑基因存在差異表達,其中6種(包括類黃酮類、二苯乙烯類、二芳基庚烷類和姜辣素生物合成)在40m處富集,3種在10m處富集,反映了近海不同水深(0~200m)海洋細菌功能的淺層差異。

該研究得到廣東省基礎與應用基礎研究重大項目課題(2019B030302004-05),廣東省基礎與應用基礎研究基金項目(2019B1515120065)、農業農村部財政專項(NFZX2021),中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(2020TD16),中國水產科學研究院南海水產研究所中央級公益性科研院所基本科研業務費專項(2021SD04)等項目資助。

論文獲取鏈接:https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.02759-21