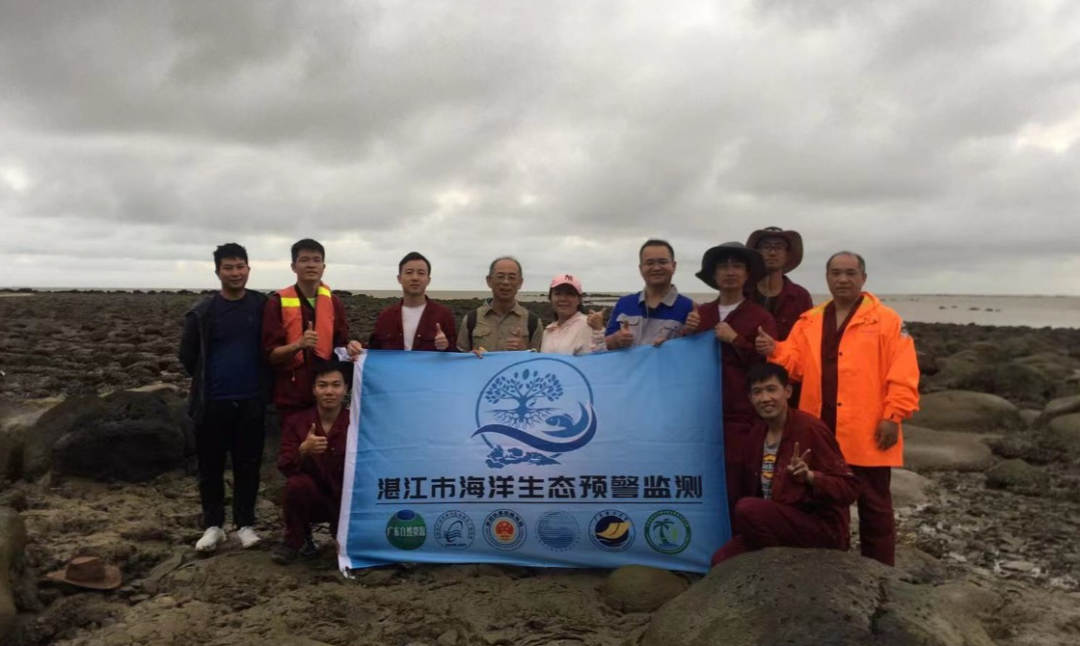

2022年12月16日,中國水產科學研究院南海水產研究所以線上形式組織召開“湛江市典型海洋生態系統現狀調查”項目結題驗收會。該項目是廣東省自然資源廳首批海洋生態預警監測項目,由南海所黃洪輝研究員和劉華雪副研究員任項目負責人,聯合中國科學院南海海洋研究所、國家海洋局南海環境監測中心、中國林業科學研究院熱帶林業研究所、廣東海洋大學共同完成。廣東省地質環境監測總站、中山大學、廣東省生態環境監測中心、廣東省海洋發展規劃研究中心等單位有關領導和專家出席驗收會。

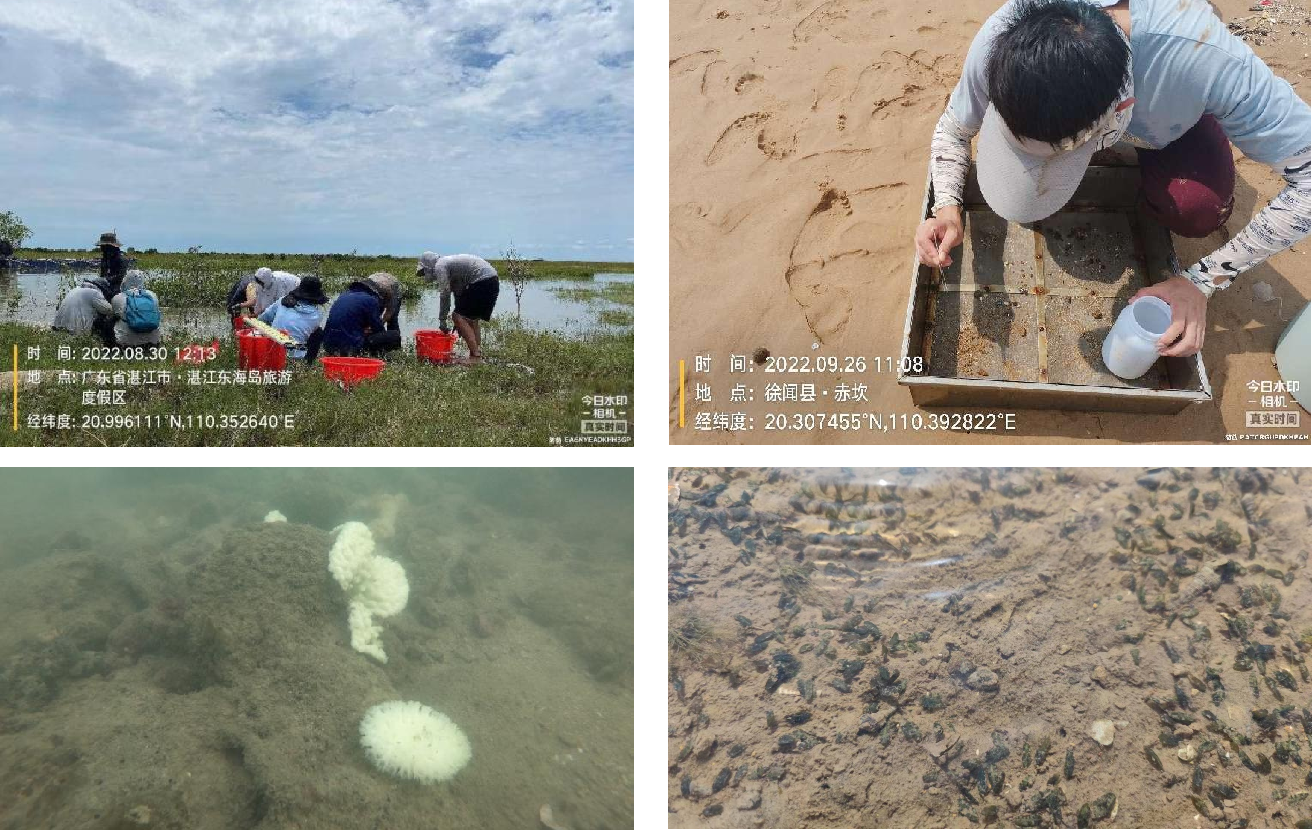

會上,南海所劉華雪副研究員代表項目組匯報了該項目調查開展情況和主要研究成果。該項目圍繞湛江市珊瑚礁、海草床、紅樹林、牡蠣礁、海藻場、鹽沼、泥質海岸、砂質海岸、河口、海灣10類海洋典型生態系統,開展了資料收集、遙感解譯和現場調研等多種形式的普查,并著重對雷州灣、鑒江河口、徐聞珊瑚礁、赤坎村砂質海岸、三墩島牡蠣礁、東海島鹽沼等6類典型海洋生態系統進行了詳細調查。

專家組在聽取項目組工作匯報后,對提交的資料進行了審閱,認為項目研究成果和資料齊全,技術路線合理、現場調查符合相關技術規范、質量控制符合相關要求,數據資料翔實,報告內容豐富,一致通過結題驗收。項目組表示,下一步將結合具體海域和典型海洋工程建設項目的生態環境影響和污染防治開展深入研究,為推動廣東海洋生態環境保護和減污降碳協同增效、促進海洋經濟高質量發展提供技術支撐。

延伸閱讀

海洋生態預警監測是自然資源調查監測體系的重要組成部分,是自然資源管理的基礎支撐和管理手段,也是廣東海洋事業發展的先行性、基礎性工作,在海洋資源保護與開發中發揮著重要作用。根據自然資源部有關部署,廣東省自然資源廳印發了《關于建立健全全省海洋生態預警監測體系的通知》,明確到2025年,基本完成珊瑚礁、海草床、紅樹林、牡蠣礁、海藻場、鹽沼、泥質海岸、砂質海岸、河口、海灣10類海洋典型生態系統的全省性調查。構建并完善省和地市分工協作的海洋生態預警監測體系,實施業務化海洋生態調查、監測、評估、預警,逐步掌握廣東海洋生態家底,分析評估受損狀況及變化趨勢,預警生態問題與潛在風險,提出保護措施建議,實現對海洋生態系統的分布格局清楚、對典型生態系統的現狀與演變趨勢清楚、對重大生態問題和風險清楚。