近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業資源調查與評估團隊和南海珍稀瀕危動物保護團隊在利用環境DNA(eDNA)技術解析河口魚類多樣性和魚類群落時空差異方面取得新進展。該研究成果論文以“Comparison of environmental DNA metabarcoding and bottom trawling for detecting seasonal fish communities and habitat preference in a highly disturbed estuary”為題發表在國際生態學領域期刊Ecological Indicators(JCR Q1)上。蔣佩文為第一作者,陳作志與李敏為通訊作者。

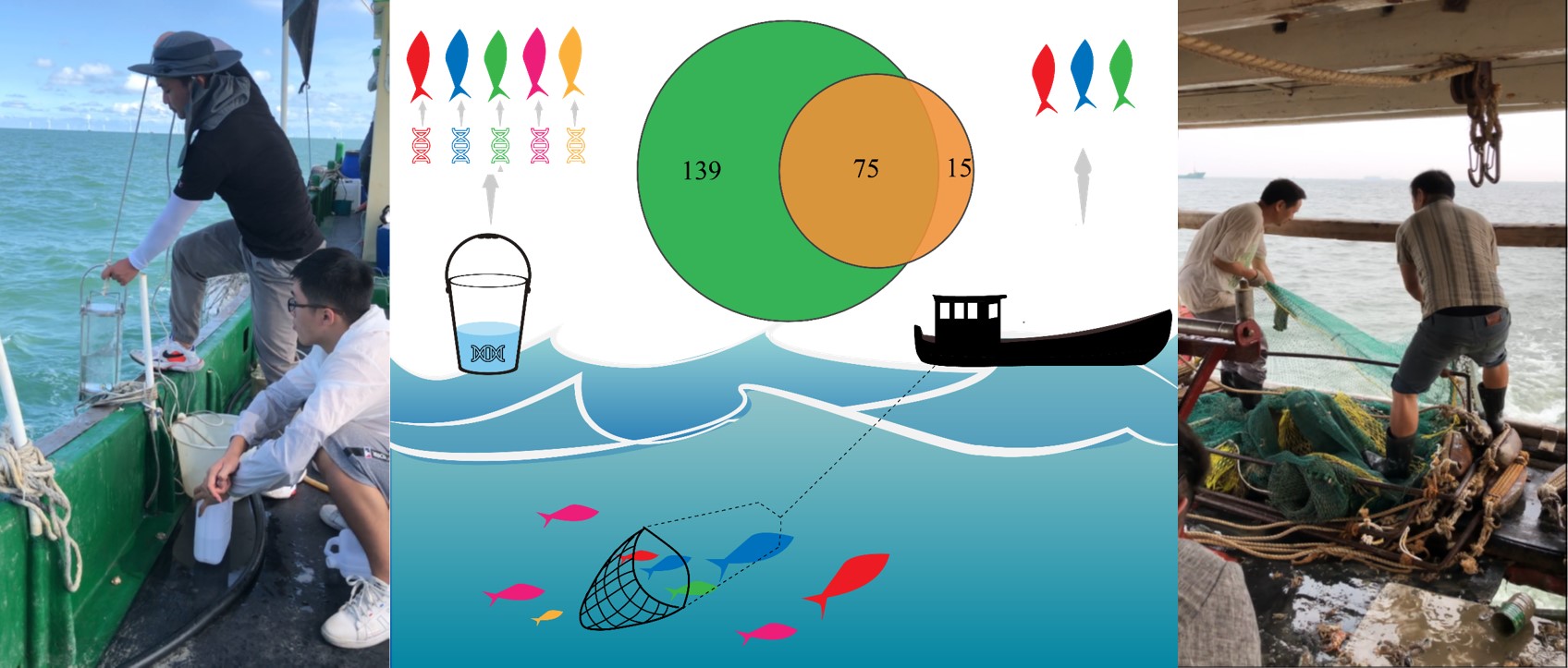

河口魚類是河口生態系統的重要組成部分,在人類活動日益加劇的背景下,魚類多樣性和群落結構的監測越來越凸顯其重要性。然而河口海域水深較淺、航線較多和水體渾濁等,現有的一些調查手段常常受到一些限制。研究團隊在之前建立的河口海域eDNA富集方案(DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2021.331;DOI:10.12131/20210304)和珠江河口本底魚類eDNA宏條形碼數據庫(DOI:10.12131/20210210)的基礎上,利用eDNA宏條形碼研究了珠江口伶仃洋的魚類物種組成、群落時空差異以及與環境因子的關系,并與底拖網調查方法進行了比較。

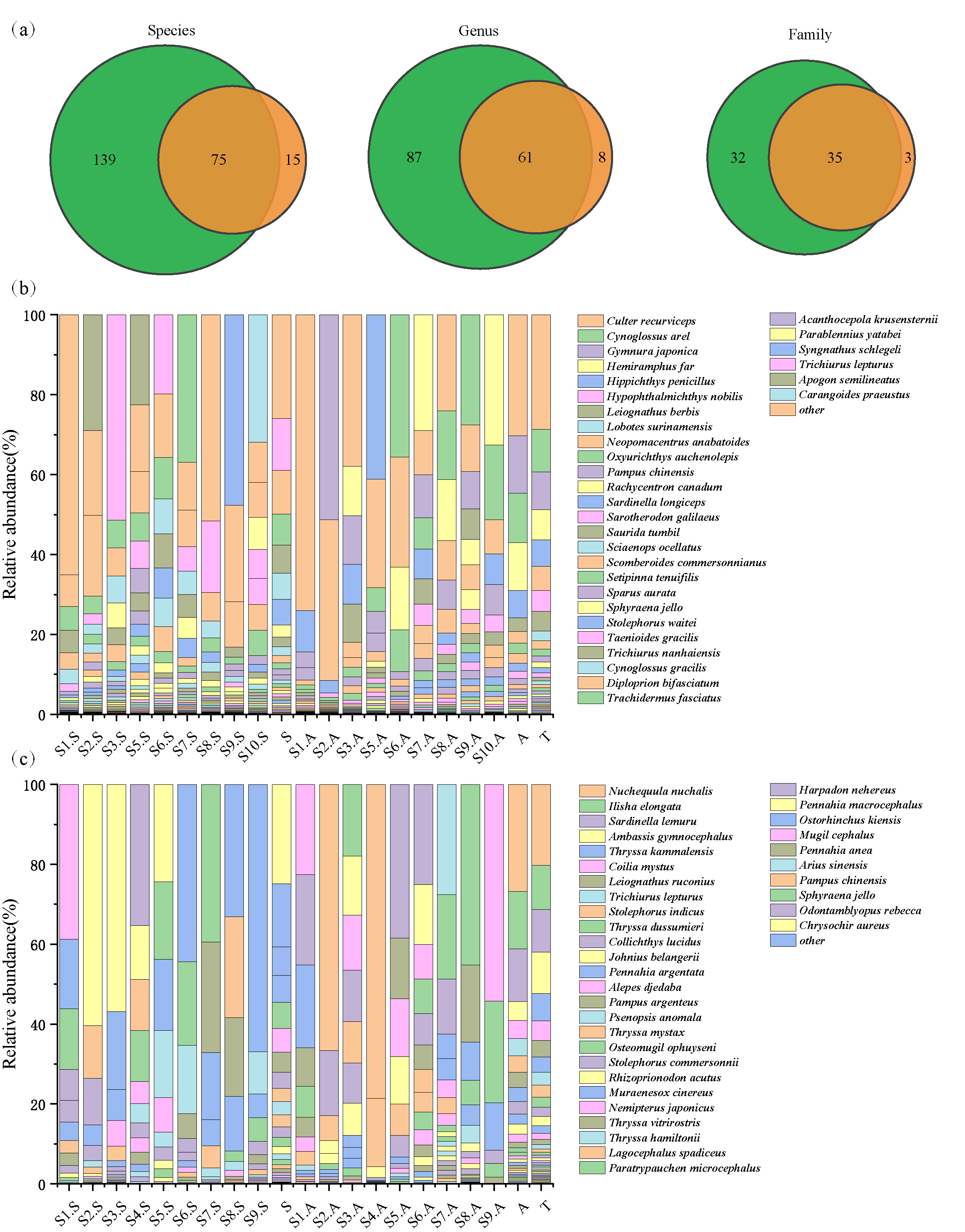

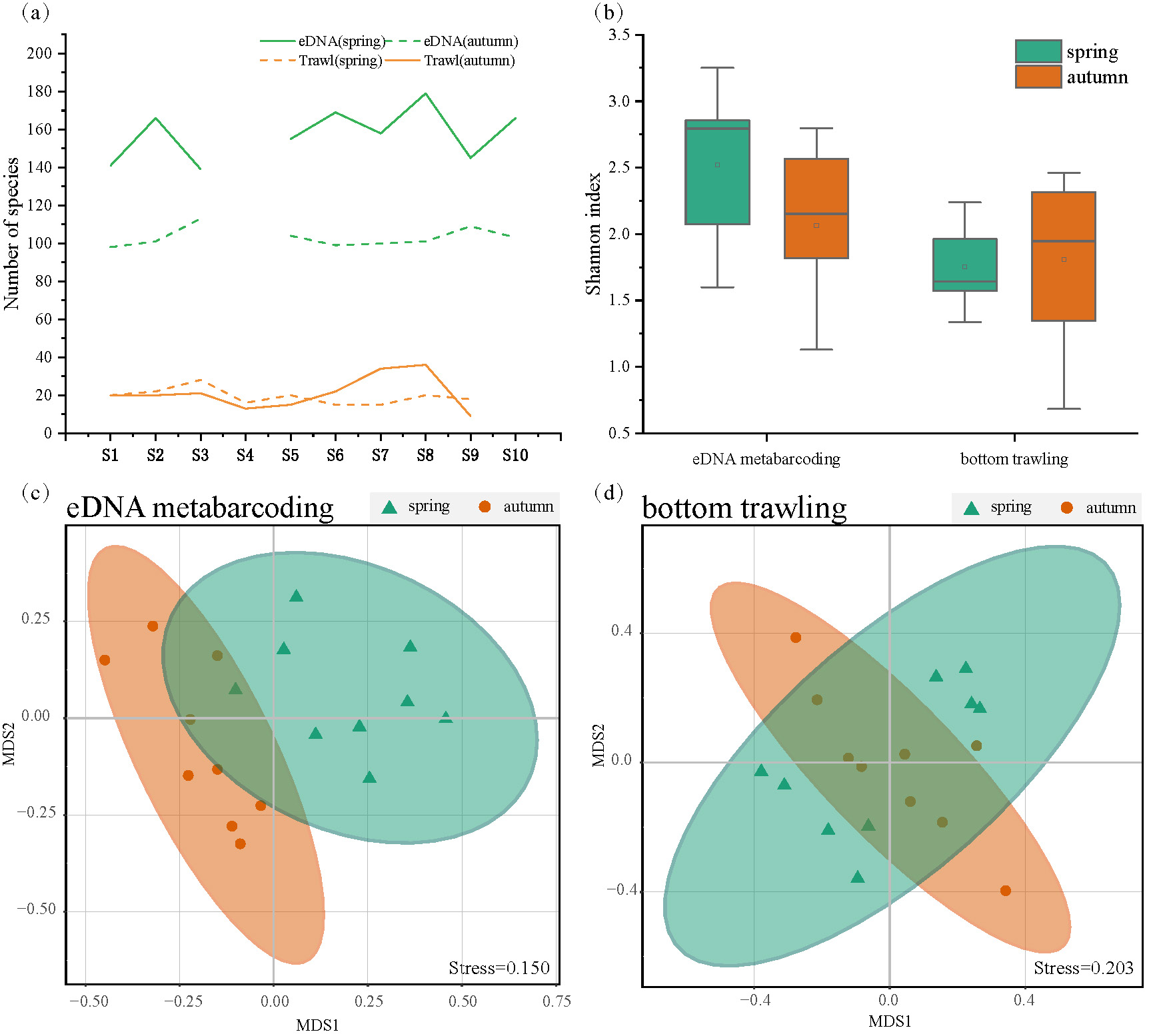

該研究于秋季和春季在珠江河口的10個監測點同時進行了底拖網捕撈、水體采樣和環境因子測量。水體樣本過濾后提取eDNA,利用MiFish-U/E引物進行線粒體12SrRNA基因(約172bp)的擴增、建庫、測序和OTU注釋,通過數據庫的比對獲得魚類物種組成。主要結果有:1. eDNA方法在每個采樣點均比底拖網明顯檢出更多的物種,總體上eDNA共檢出214種魚類(底拖網90種),同時eDNA檢測種類的相對豐度與魚類物種豐度/生物量之間存在顯著相關性。魚類生態習性分析表明,eDNA可以檢出因傳統漁網網目大小限制而漏檢的小型魚類,使魚類群落生態特征更加完整;2.兩種方法均檢測到魚類種類的季節更替,即春季和秋季魚類群落存在顯著差異,eDNA方法檢測到的顯著性比底拖網更強。3. eDNA與底拖網一樣均揭示了魚類群落組成差異隨著地理距離的增加而顯著增加。上述結果表明在河口生態系統中,特別是傳統調查方法存在困難的情況下,eDNA宏條形碼可作為一種重要的補充手段甚至替代方法應用于魚類群落的季節性變化和空間分布變化的監測,提升評估河口生態系統中魚類群落結構的能力,在漁業研究領域和生態環境監測領域具有很好的應用前景。

該研究得到國家重點研發計劃(2018YFD0900906)、中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費(2020TD05、2021SD01、2021SD18)等項目資助。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22012274

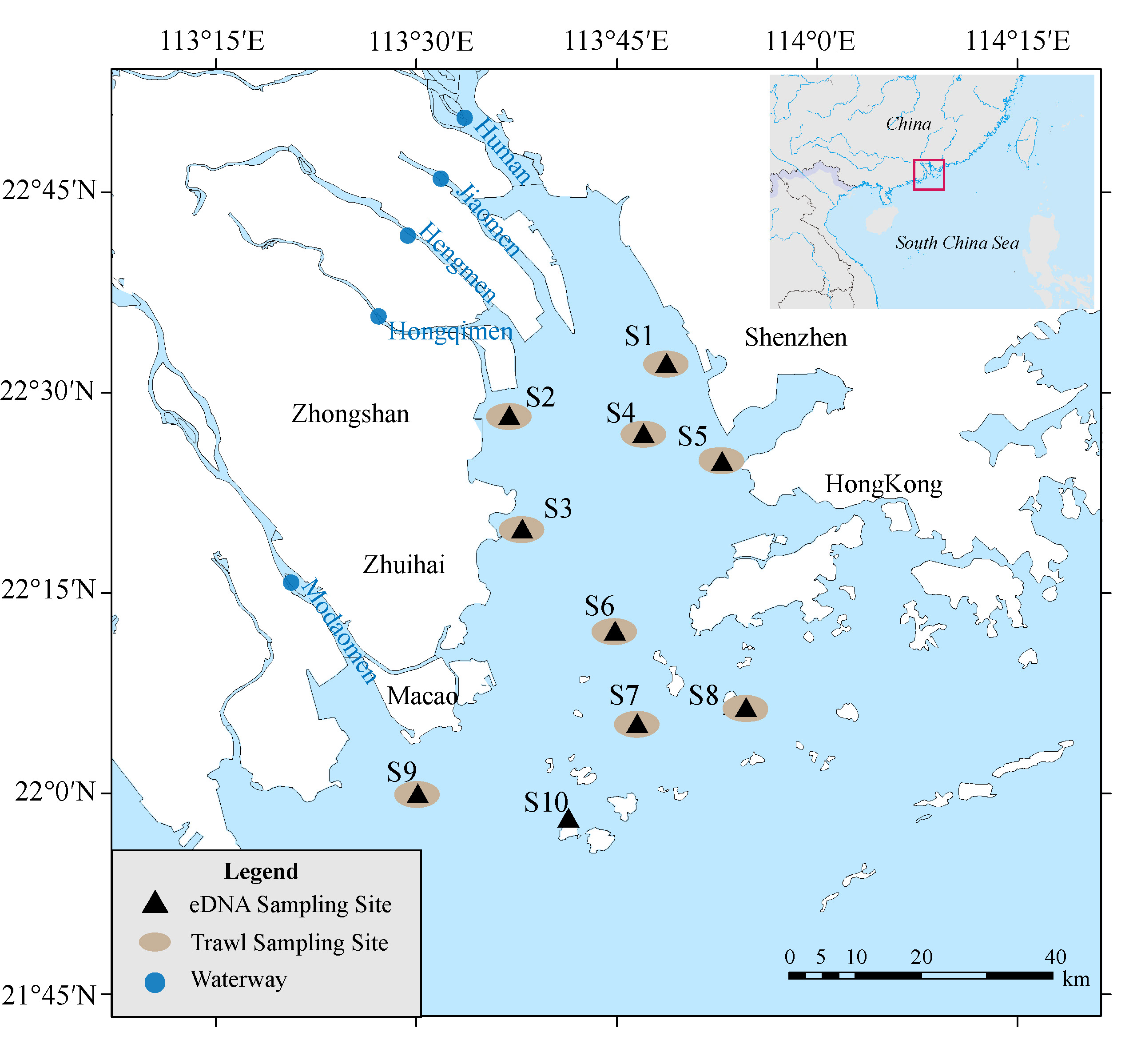

研究區域珠江口采樣位點示意圖

基于eDNA和底拖網的魚類物種組成對比

eDNA和底拖網檢測的物種數量、α多樣性和NMDS 排序