在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,黑龍江所鯉科魚類基因組學創新團隊常玉梅等人開展的“達里湖瓦氏雅羅魚生殖洄游產卵行為發生的生理機制研究”取得新進展。相關研究成果“Distinctive metabolite profiles in migrating Amur ide (Leuciscus waleckii) reveal changes in osmotic pressure, gonadal development, and energy allocation strategies”發表于JCR 1區雜志《Frontiers in Environmental Science》 (https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.997827)。

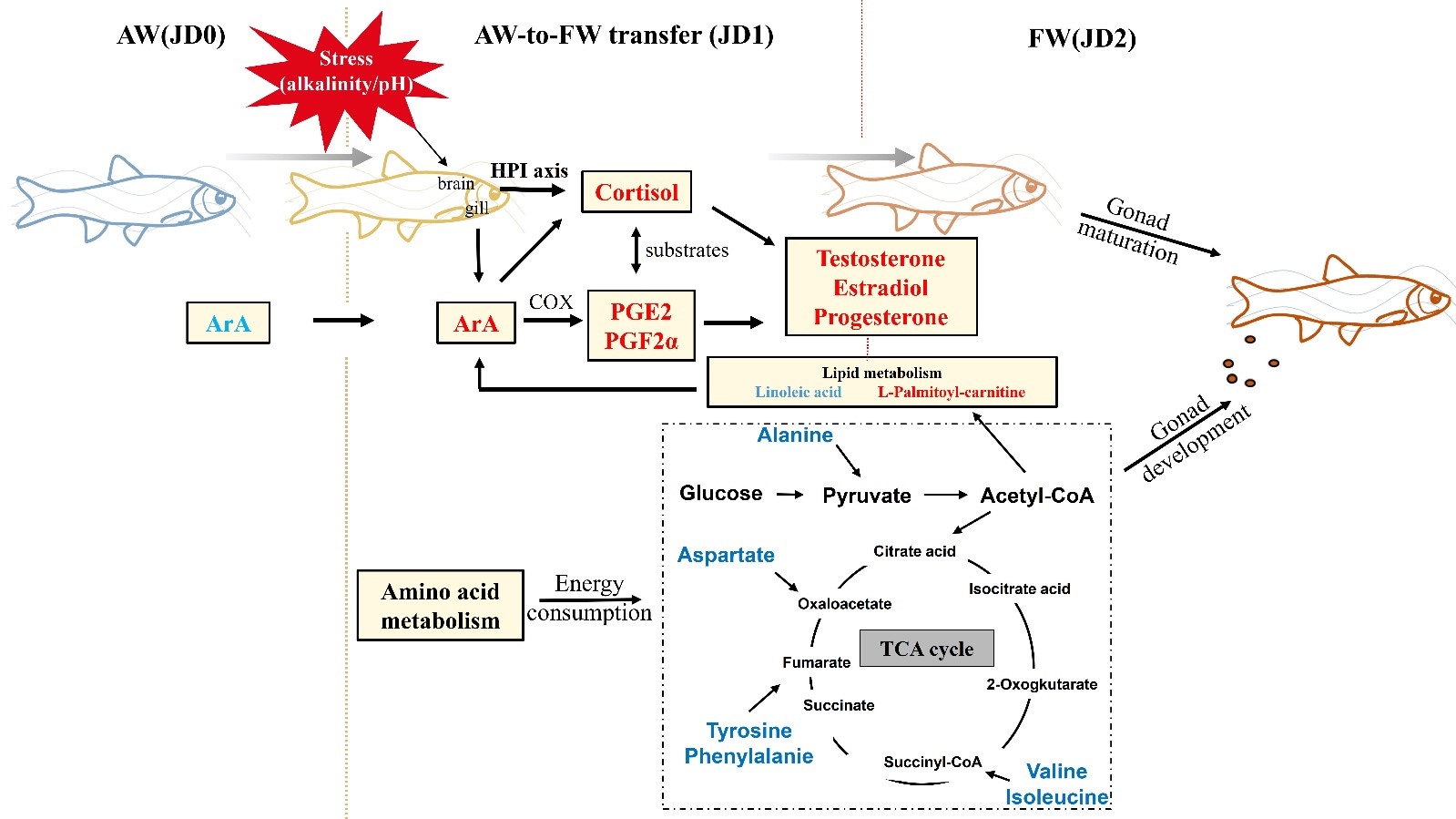

棲息在內蒙古高鹽堿湖泊達里湖(pH9.6)的瓦氏雅羅魚(Leuciscus waleckii),每年4~5月份洄游至淡水河道產卵。在生殖洄游產卵過程中,瓦氏雅羅魚不僅要經歷從鹽堿水到淡水的滲透壓變化,還要應對基礎代謝和性腺發育的能量優先問題。為了實現最佳平衡,需要進行一系列的新陳代謝調整。該研究通過達里湖瓦氏雅羅魚洄游產卵路徑中不同江段雌雄個體的血液代謝組學分析,發現能量代謝通路、花生四烯酸代謝通路(ArA)和類固醇激素合成通路顯著差異表達,其中ArA通路和類固醇激素合成通路協同參與調節滲透壓和性腺促熟。ArA通路中調節組織細胞膜流動性的相關組分在鹽堿水中顯著高表達;參與下丘腦-垂體-腎間細胞(HPI)軸調控的相關組分,在堿-淡水滲透壓交替刺激下顯著高表達,釋放皮質醇參與性激素前體的合成。類固醇激素合成通路參與滲透壓調節相關組分在鹽堿水中顯著高表達;參與性激素合成組分在堿-淡滲透壓交替刺激下顯著高表達,其中性激素合成前體DHEA隨著洄游路徑的延長,含量急劇增加,雌性個體先表達,雄性個體后表達。

該研究為揭示瓦氏雅羅魚在洄游產卵過程中的生理可塑性提供新思路,也為雅羅魚及其它生殖洄游魚類的人工繁殖提供了科學依據。