近日,中國水產科學研究院南海水產研究所院級“南海漁業生態環境監測與評價”創新團隊在球形棕囊藻藻華暴發機制研究方面取得新進展。相關研究成果以“Quantitative proteomic analysis reveals the key molecular events driving Phaeocystis globosa bloom and dissipation”為題,發表在International Journal of Molecular Sciences期刊上(張書飛博士為第一作者,黃洪輝研究員為通訊作者)。

球形棕囊藻(Phaeocystis globosa)是海洋中廣泛分布的一類浮游植物種類,也是近年來我國近海有害藻華的主要原因物種之一。球形棕囊藻最顯著的特征是具有復雜的異型生活史,不同形態的游離單細胞可以通過分泌多糖基質形成從微米級到厘米級大小不等的凝膠狀囊體。這些囊體在藻華暴發期間大量聚集,對水產養殖業的健康發展以及濱海核電站的冷源取水安全造成嚴重影響,已成為我國南海近岸海域的典型致災生物。

南海所創新團隊對深圳大鵬灣2021年暴發的一次大規模球形棕囊藻藻華進行了跟蹤調查,并運用定量蛋白質組學技術分析比較了藻華暴發期和消退期的球形棕囊藻在蛋白質組水平的表達差異。

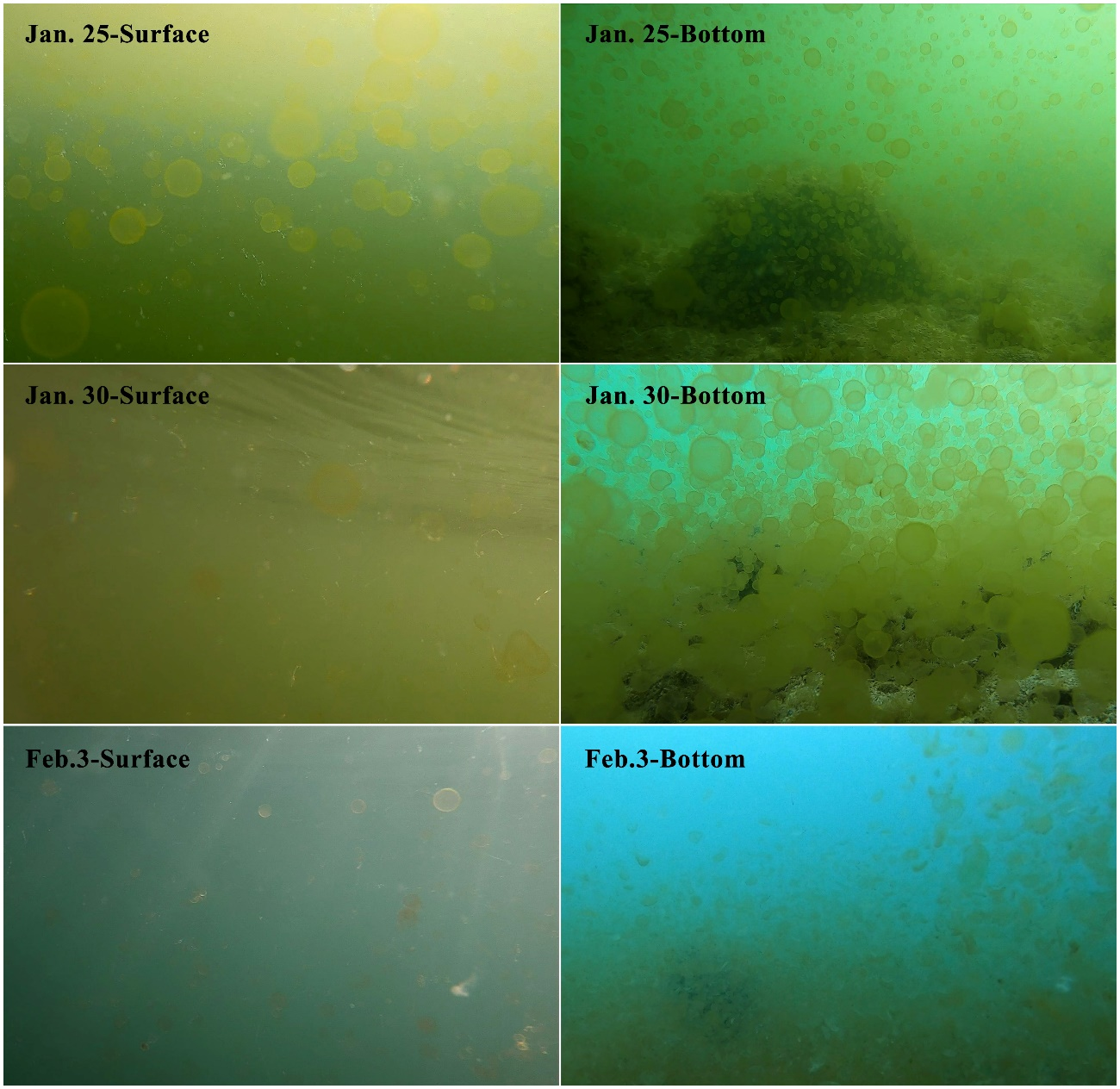

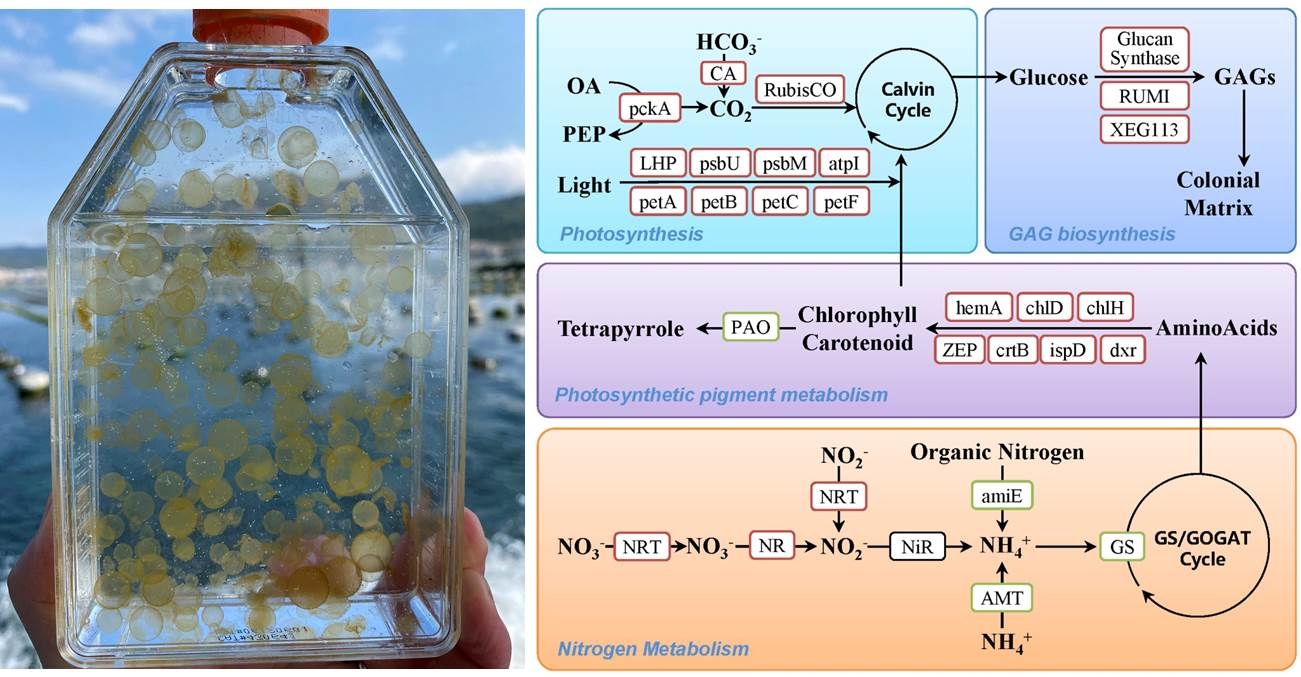

研究發現,藻華暴發期的球形棕囊藻囊體呈圓球形,不同大小的囊體均勻分布在各個水層。隨著藻華過程的推進,囊體逐漸增大并且表現出下沉趨勢。藻華進入消退期后,大量囊體聚集在海底,并在潮水沖刷作用下破碎為囊體碎片。蛋白質組學分析共鑒定到5540個球形棕囊藻蛋白質,其中191個在藻華暴發期高表達、109個在藻華消退期高表達。對差異表達蛋白質的功能進行分析后發現,暴發期和消退期的球形棕囊藻在光合作用、碳固定、光合色素代謝、氮代謝以及囊體基質的合成等方面存在顯著差異。環境中的硝酸鹽含量是球形棕囊藻藻華形成的一個重要刺激因素,而增強的光捕獲能力以及球形棕囊藻細胞內多種碳富集機制的共同作用是支撐藻華暴發的重要條件。與消退期相比,暴發期的球形棕囊藻具有更強的代謝潛力,更多的能量和無機碳被固定并用于囊體基質的合成,從而支撐了藻華暴發階段球形棕囊藻種群巨大的生物量。

該研究獲得國家重點研發計劃(2018YFC1407501)和廣東省自然科學基金(2020A1515010331)等項目資助。

全文鏈接:https://www.mdpi.com/1422-0067/23/20/12668

不同藻華暴發階段球形棕囊藻囊體的水層分布情況

不同藻華暴發階段球形棕囊藻差異表達蛋白質的功能分布