珠江水產研究所漁業環境保護研究室在細菌介導的多環芳烴降解和生物累積過程方面取得新進展,相關研究論文“Seasonal Variation of Temperature Affects HMW-PAH Accumulation in Fishery Species by Bacterially Mediated LMW-PAH Degradation”已在《Science of the Total Environment》發表(2021影響因子10.75,中科院SCI期刊環境與生態學2區)。該論文得到國家自然科學基金面上項目(項目編號:42177263)、廣州市科技計劃項目(項目編號:202102080444和202201010740)和國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”計劃(項目編號:2018YFD0900802和2018YFD0900904)專項資金資助,第一作者為李海燕助理研究員,通訊作者為麥永湛助理研究員。

文章鏈接網址:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722057163?via%3Dihub。

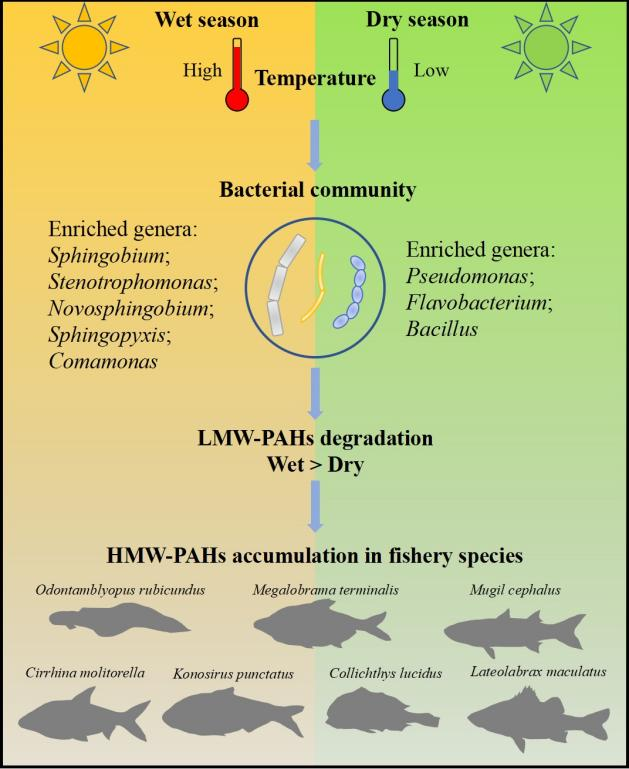

目前,細菌介導的多環芳烴生物降解機制因季節轉化導致的變化特征尚不清楚,這種變化是否進一步影響多環芳烴的生物累積尚不明確。珠江水產研究所漁業環境保護與修復創新團隊于2015至2020年期間在珠江河口開展相關研究,通過氣質聯用和16S rRNA擴增子序列技術,測定表層水和漁業物種中多環芳烴和細菌群落的時空變化特征;通過多元統計分析,研究季節變化對細菌介導的多環芳烴降解及其生物累積過程的影響。結果顯示,低分子量多環芳烴(LMW-PAHs)生物降解相關細菌群落在結構和功能上存在明顯的季節差異,枯水期溫度相關的特定細菌類群(如寡養單胞菌Stenotrophomonas)通過編碼多環芳烴降解酶(如原兒茶酸4,5-雙加氧酶),直接或間接參與LMW-PAHs生物降解,進而引起高分子量多環芳烴(HMW-PAHs)的生物累積。基于上述變化,豐水期多環芳烴引起的潛在生態風險有所降低,導致珠江河口多環芳烴不均勻分布的時空格局。研究闡明了細菌介導的多環芳烴生物降解機制及其對PAHs生物積累的影響,為珠江河口污染物生態環境效應評價及修復提供重要依據。