珠江水產(chǎn)研究所漁業(yè)資源生態(tài)研究室團隊在對江河洄游性魚類廣東魴生殖周期內(nèi)能量積累與分配策略研究取得新進展���。相關(guān)成果“Insights into energy accumulation and allocation strategy of reproductive migration of black Amur bream (Megalobrama terminalis) in the Pearl River basin, China”發(fā)表在國際學術(shù)期刊《Frontiers in Ecology and Evolution》(IF: 4.171, JCR一區(qū))上,文章第一作者劉亞秋助理研究員,李捷研究員為通訊作者���。文章鏈接https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2022.848228/full。論文得到國家重點研發(fā)計劃藍色糧倉課題(No. 2018YFD0900903)和廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金區(qū)域聯(lián)合基金重點項目(No. 2019B1515120064)的資助。

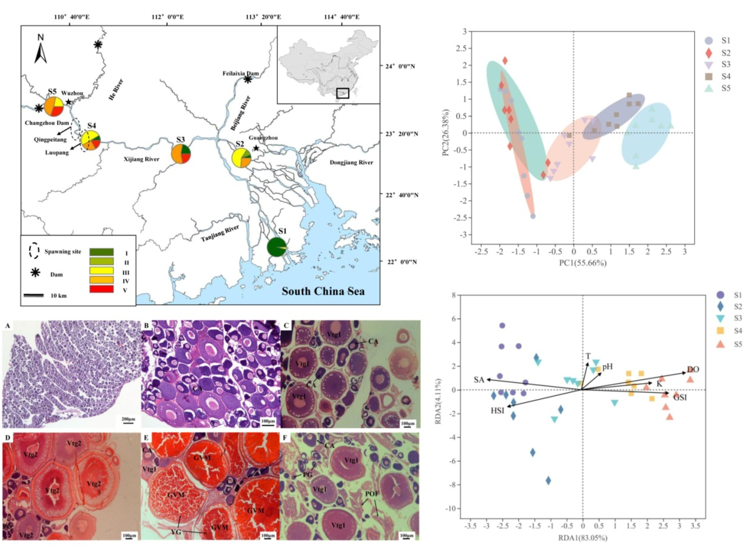

魚類生殖洄游中的能量分配策略對其生存與繁衍至關(guān)重要。生殖洄游行為是主動的定期定向的高耗能的運動,魚體自身能量儲備有限����,在洄游過程中可能面臨能量短缺等風險,因此魚類洄游需要盡可能的調(diào)節(jié)自身身體結(jié)構(gòu)��、能量儲備和代謝能力以適應(yīng)洄游的需要��。本研究定量評估了廣東魴雌性生殖周期中性腺組織��、軀體組織和內(nèi)臟組織的生化組成和能量密度。研究結(jié)果表明�,廣東魴肌肉與卵巢的能量累積存在明顯的非同步性����。其次,卵巢內(nèi)脂肪含量的顯著變化被認為是一項重要的生理指標��,有效反映廣東魴的生殖洄游準備狀況���。此外�����,廣東魴在生殖洄游啟動前��,存在最大代謝能力與能量利用之間的“獲利-消耗”權(quán)衡。本研究結(jié)果為進一步開展魚類洄游的生態(tài)適應(yīng)性研究提供了有效的信息。