近日,中國水產科學研究院南海水產研究所黃洪輝研究員領銜的南海漁業生態環境監測與評價創新團隊對核電廠冷源致災生物尖筆帽螺(Creseise acicula)生理生態的研究取得新進展,相關成果以《Effects of seawater temperature and salinity on physiological performances of swimming shelled pteropod Creseis acicula during a bloom period》為題,發表在《Frontiers in Marine Science》上(韓婷婷為第一作者,黃洪輝為通訊作者)。該研究是該創新團隊在“濱海核電廠冷源致災生物監測預警和防控”領域的系列研究之一,獲得國家重點研發計劃(2018YFC1407501 & 2018YFC1407504)項目資助。

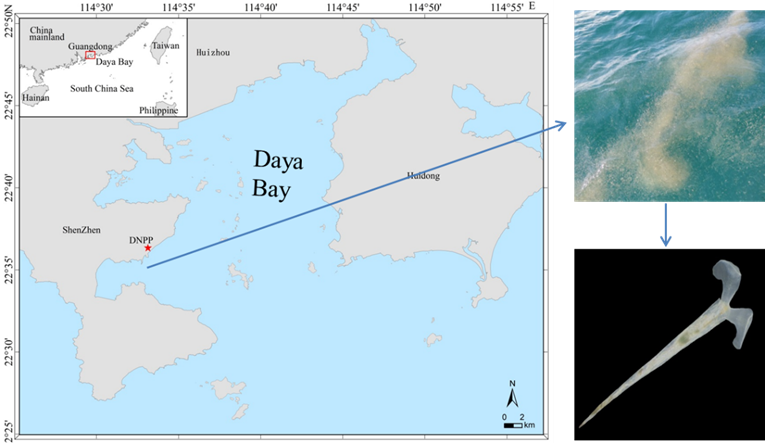

尖筆帽螺隸屬軟體動物門翼足目,營浮游生活,曾在世界多個海域記錄到暴發,此前在中國海域未有暴發記錄。2020年6-7月,尖筆帽螺在大亞灣西南核電鄰近海域大規模暴發,整個過程持續約1個月,高峰期密度達到5600 ind m-3,是迄今為止已報道的該種暴發的最高密度。有關尖筆帽螺暴發的機理研究甚少。南海所創新團隊通過實驗研究,分析了水溫和鹽度變化對尖筆帽螺耗氧率、排氨率和鈣化率等生理活動的影響,探討了尖筆帽螺暴發的生理適應性因素。

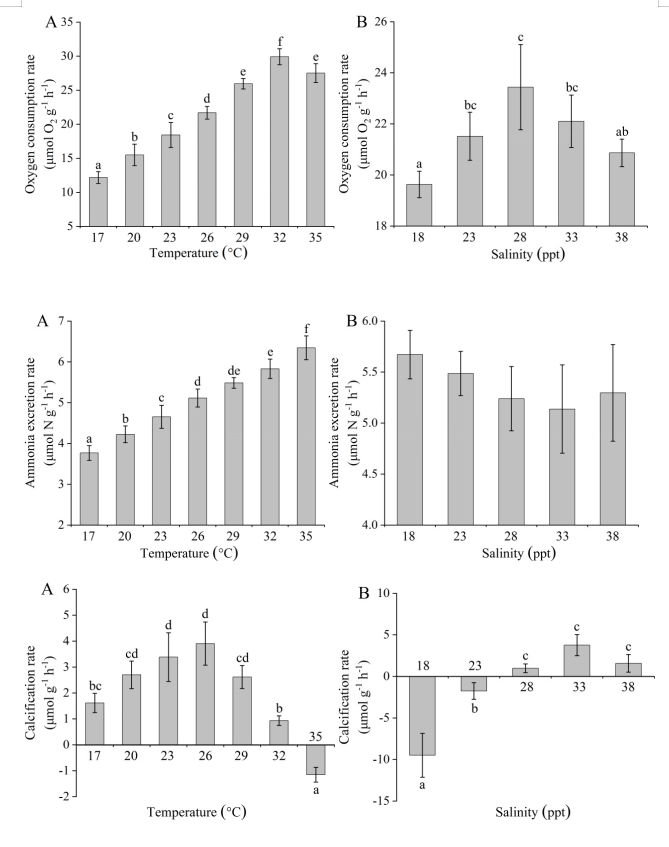

研究結果表明,水溫對尖筆帽螺耗氧率、排氨率的影響強于鹽度,而鹽度對鈣化率的影響強于水溫。尖筆帽螺的最適水溫和鹽度分別為29-32℃和28-33,核電溫排水對大亞灣西南海域的長期溫升效應可能是這次暴發的一個重要因素。

全文鏈接: https://doi.org/10.3389/fmars.2022.806848

大亞灣西南海域尖筆帽螺暴發

水溫和鹽度對尖筆帽螺耗氧率、排氨率和鈣化率的影響