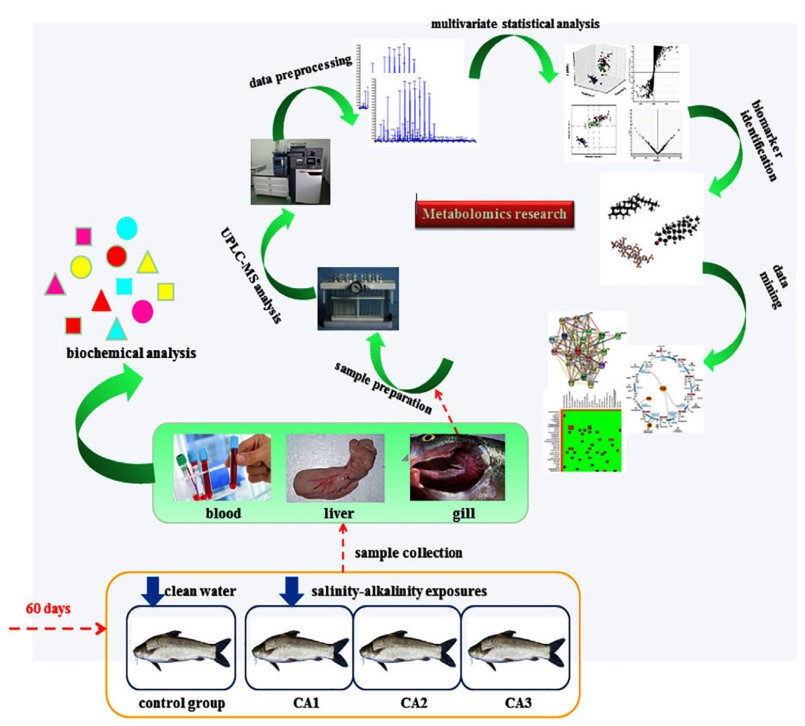

研究鹽堿水域魚類的抗逆機制����,對于鹽堿水域的開發利用具有非常重要的意義���。黑龍江所孫言春副研究員帶領課題組開展的“大鱗鲃在鹽堿生境脅迫下適應性進化調控機制”研究取得重要進展��,相關成果“High-throughput metabolomics method based on liquid chromatography-mass spectrometry: Insights into the underlying mechanisms of salinity–alkalinity exposure-induced metabolites changes inBarbus capito”發表在JCR2區雜志《Journal of Separation Science》。

該課題組基于前期鯽魚耐鹽堿脅迫生長的代謝組學研究的基礎上����,綜合運用代謝組學-轉錄組學-生理生化(酶或者蛋白質)聯合分析����,解析大鱗鲃氨轉運主要載體——Rh糖蛋白的生物功能��。揭示Rh家族轉錄子(Rhag��,Rhbg,Rhcg1��,Rhcg2等)與氨轉運功能蛋白質(AMT)之間關聯���。代謝組學研究結果表明�����,苯丙氨酸(Phe)、絲氨酸(Ser)�����、酪氨酸(Tyr)和色氨酸(Trp)等氨基酸類代謝物仍然在大鱗鲃適應鹽堿機制中發揮了重要的拮抗作用�����;轉錄組研究結果表明��,與氨轉運、細胞凋亡和免疫反應等相關的表達基因存在顯著差異,表現出明顯的氧化應激癥狀����;同時��,在生理生化層面上,血氨���、尿素等氨轉運相關生物標志物顯著升高。

本研究探究了大鱗鲃在鹽堿脅迫下的抗逆生長及適應性進化分子機制�,初步解答了魚類氨排泄機制的科學內涵��。通過該研究結果推測淡水硬骨魚類可能采用Rh糖蛋白作為載體介導氨轉運、增加尿素氮的合成等多種策略適應鹽堿生境脅迫����,同時也導致了魚鰓組織抗氧化系統被破壞與脂質代謝紊亂����,從而誘發細胞凋亡與免疫反應的發生����。