近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業生態環境監測與評價創新團隊王許諾(第一作者)、谷陽光(通訊作者)、王增煥對稀土元素在不同營養級野生海洋魚類體中含量分布特征的研究工作取得新進展,相關研究成果以《Rare earth elements in different trophic level marine wild fish species》為題發表在環境領域國際知名刊物《Environmental Pollution》上。

金屬稀土元素是元素周期表ⅢB族的鈧、釔和鑭系等17種金屬元素的總稱,廣泛應用于高科技行業。稀土元素在全球范圍內的開發和使用,不可避免的致使其進入水體和陸地生態系統,導致生態環境問題。目前,中國是世界最大的稀土存儲、生產、消費、出口和進口的國家,產量約占全球60%以上。稀土元素被認為是新型的污染物,當其進入水生態系統,會對水生態系統產生不利的影響。

海洋魚類因其高蛋白質含量和含有大量的不飽和脂肪酸,是人類獲取優質蛋白質的良好來源。近幾十年來,人類活動導致海洋環境受到不同程度的污染,稀土元素等進入海洋生態系統,通過食物鏈作用,最終會對人體健康產生不利影響。因此,分析不同營養級野生海洋魚類體中的含量分布特征尤為必要。

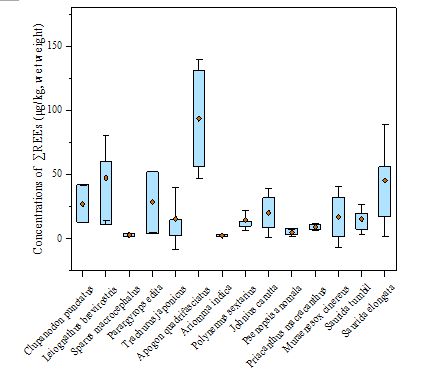

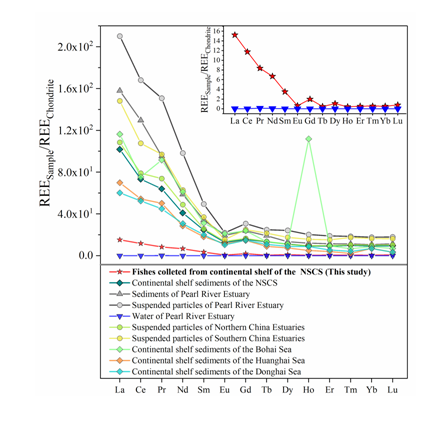

南海約350萬平方公里,平均水深約1212米,是我國最高捕撈強度的區域,每年捕撈產量大于300萬噸。南海北部海域是我國傳統漁場,也是我國南海捕撈的主要區域。南海所團隊選擇南海北部為研究對象,開展了稀土元素在不同營養級野生海洋魚類體中的含量分布特征和食用健康風險評價的研究。研究結果表明,稀土元素并未出現食物鏈放大效應,不同營養級野生海洋魚類表現對輕稀土的富集效應,同時表現出鈰(Ce)、釓(Gd)、鋱(Tb)和鏑(Dy)的異常;食用風險評價表明,食用該14種經濟魚類安全。

該研究獲得國家重點研發計劃“藍色糧倉科技創新”項目(2019YFD0901105)和廣東省漁業生態環境重點實驗室(FEEL-2017-14)項目的資助。

論文在線獲取鏈接為:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974912101928X