近日,珠江水產研究所水產養殖與營養研究室在無乳鏈球菌感染羅非魚的入侵機制研究方面取得新進展,相關研究論文“Distribution and localization of Streptococcus agalactiae in different tissues of artificially infected tilapia (Oreochromis niloticus)”發表于水產類1區雜志《Aquaculture》(2020年JCR影響因子4.242)。該論文得到中國水產科學研究院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(2017HY-ZC0601)、財政部和農業農村部:國家現代農業產業技術體系(CARS-46)、國家自然科學基金項目(31502205)資助。文章第一作者為曹建萌博士,通訊作者為盧邁新研究員。文章鏈接網址:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737370

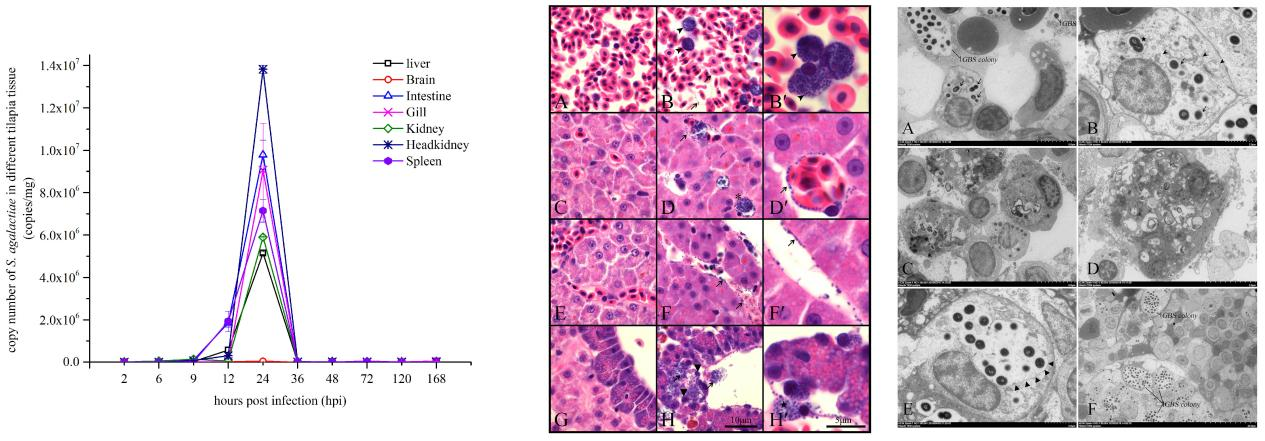

該研究通過分子生物學和組織學手段系統地闡述了無乳鏈球菌感染羅非魚后病原在宿主體內的生物學活動和動態分布,找到了無乳鏈球菌感染羅非魚的關鍵靶細胞。研究結果表明無乳鏈球菌感染羅非魚后各組織的病原載量在感染后24小時達到峰值,并具有上皮細胞親和力的特征,主要以以下多種形式存在于羅非魚體內:(1)不附著任何結構的散落分布,(2)附著于血管內壁,(3)細胞內存在(主要為巨噬細胞、少量上皮類細胞、極少紅細胞)。此外,無乳鏈球菌被巨噬細胞吞噬后可在細胞內存活和增殖,提示巨噬細胞可能扮演病原體載體或“特洛伊木馬”的作用,實現免疫逃逸,打破血腦屏障,導致羅非魚腦膜炎。由于無乳鏈球菌可被巨噬細胞內化,因此在鏈球菌病早期推薦使用組織分布強、細胞穿透性強的抗生素治療。