近期淡水漁業研究中心水產病害防治團隊在異育銀鯽寄生病防治研究方面取得重要進展。

異育銀鯽是我國重要的大宗淡水養殖品種,近年來病害問題嚴重危害其健康養殖和可持續發展,其中由粘孢子感染引起的寄生蟲病每年都造成養殖苗種和成魚的大量死亡。如洪湖碘泡蟲引起的“喉孢子蟲病”、吳李碘泡蟲引起的“肝孢子蟲病”、武漢單極蟲引起的“膚孢子蟲病”等,每年6–9月發病塘口約30%以上,尤其以洪湖碘泡蟲引起的“夏花”發病塘口死亡率高達80%以上。然而,國內關于該寄生蟲病的傳播途徑、感染發生規律、感染模型、防治藥物等方面一直缺乏系統的研究,養殖產業對該疾病的科學有效防治技術存在著迫切需求。

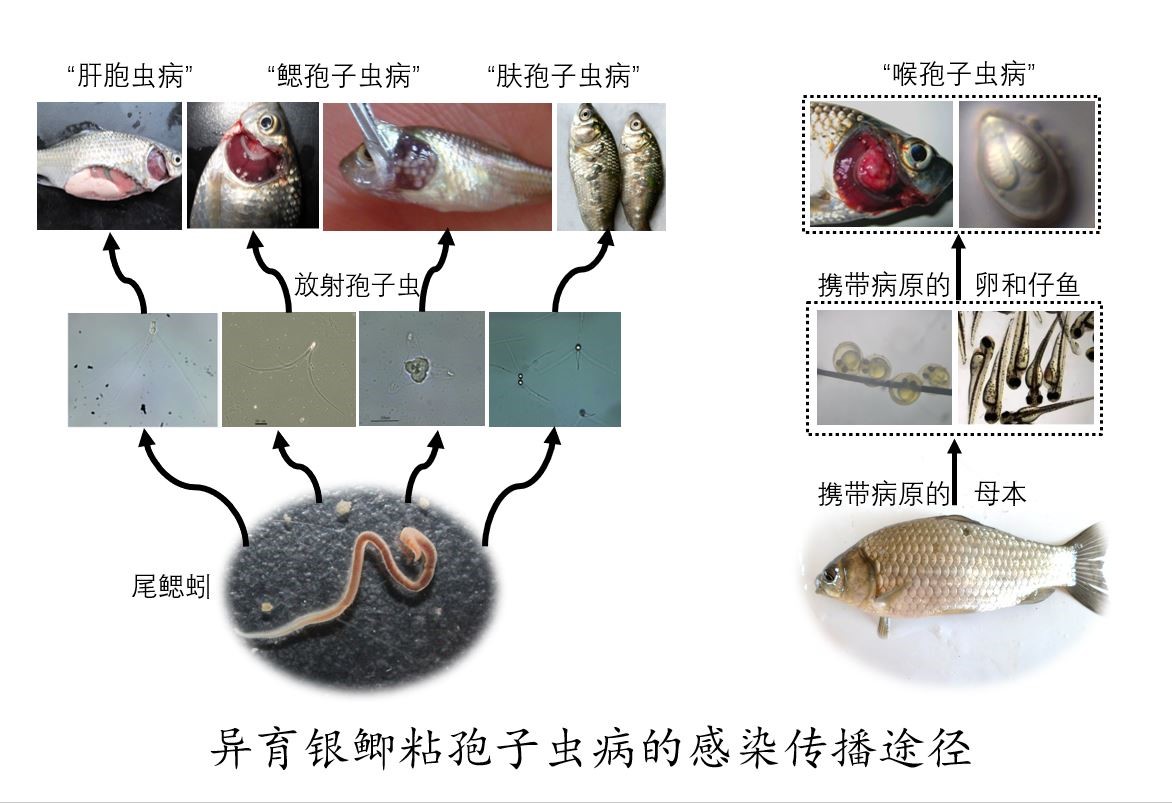

淡水中心水產病害防治團隊通過流行病學調查、組織病理學分析、分子生物學檢測和藥物篩選等手段,在國內外首次從發病養殖池塘底泥的蘇氏尾鰓蚓中發現報道放射孢子蟲15種,發現命名魚體寄生粘體蟲新種4個,揭示了吳李碘泡蟲、培養碘泡蟲、武漢單極蟲和汪氏單極蟲4種重要病原的“水蚯蚓(放射孢子蟲)?魚(粘孢子蟲)”感染傳播途徑;連續3年采用室內循環水條件下的人工授精孵化和培育,在國內外突破性的發現和確認了嚴重危害異育銀鯽的洪湖碘泡蟲存在特殊的隨魚卵傳播途徑;建立了適用于苗種期潛伏感染洪湖碘泡蟲的特異性、高靈敏度分子檢測方法,掌握了洪湖碘泡蟲在魚體卵巢、偽鰓、腎、脾等組織器官存在持續隱性感染的相關情況;率先發現偽鰓是洪湖碘泡蟲感染和發育成熟的主要靶器官;通過離體藥物篩選初步發現一種對成熟孢子具有明顯殺滅效果的藥用植物精油,并在養殖塘口試驗中對“喉孢子蟲病”防治具有良好效果。此外,在流調過程中發現,當前部分地區養殖異育銀鯽的洪湖碘泡蟲隱性感染比例非常高,一些不規范苗種場存在從市場直接購買商品魚做親本繁殖,造成市場流通的異育銀鯽苗種攜帶病原風險很高,團隊通過與苗種生產企業合作,成功建立了異育銀鯽無粘孢子蟲苗種繁育技術。

該研究成果由習丙文研究員及其團隊成員共同完成,受到國家自然科學基金(20730193)、江蘇省自然科學基金(BK2011182)、財政部和農業農村部?國家大宗淡水魚產業技術體系資助(CARS-45)。

研究成果相關主要論文:異育銀鯽寄生洪湖碘泡蟲的隨魚卵傳播途徑,中國水產科學,2021,http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3446.S.20210819.1130.003.html;洪湖碘泡蟲在發病和隱性感染異育銀鯽組織器官中的分布研究, 水產學報,2021,DOI:10.11964/jfc.20201012446。