近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海珍稀瀕危動物保護創新團隊采用環境DNA(eDNA)技術對深圳大鵬灣海域進行了物種信息普查研究。通過捕獲海水中遺留的痕量遺傳物質,確認了近期出現在大鵬灣海域的布氏鯨“小布”的身份信息,揭示了其捕食海域的食物魚類種類組成,同時檢測到大鵬灣海域有中華白海豚、印太江豚的分布,為在大鵬灣周圍水域開展更廣范圍的eDNA檢測以及利用之前采集的水體樣本進行回溯性研究,為更深入了解近海鯨豚類資源分布和“小布”的來源等背景信息奠定了基礎。

一個多月前,一頭國家一級保護動物——布氏鯨“造訪”深圳大鵬灣,并停留至今。這是繼廣西潿洲島之后,近幾十年來南海近岸海域第二次發現的大型鯨類,引起了廣泛社會關注。為了解這頭布氏鯨和它駐留海域食物組成等信息,南海所創新團隊李敏博士等多次前往現場參與監測研究,采用了具高靈敏性和準確性、對研究目標不會產生任何影響的環境DNA(eDNA)技術,通過對采集的“小布”出現海域的海水進行生物遺留的遺傳物質解析以獲取物種的信息,建立了高豐度的eDNA富集方案,并利用宏條碼技術獲取了大鵬灣海域脊椎動物種類組成。實踐證明,環境DNA(eDNA)技術作為一種不干擾研究目標的行為活動、非入侵的“無損”的研究采樣方法,十分適合于珍稀瀕危動物的監測。

在確認捕獲到“小布”的遺傳信息后,李敏博士等通過設計鯨豚類線粒體基因序列的特異探針(引物)進行擴增,將捕獲到布氏鯨等鯨豚類的遺傳物質進行放大,從而讀取基因片段序列信息,獲取到“小布”線粒體基因組COI基因的222個堿基、12S的170個堿基和Dloop區的193個堿基的DNA序列,通過與國際基因庫對比,證實“小布”屬于布氏鯨近岸亞種(Balaenoptera edeni,應稱之為小布氏鯨或鳀鯨),而非布氏鯨遠洋亞種(Balaenoptera brydei);研究還發現,“小布”與廣西潿洲島、日本近海發現的小布氏鯨序列信息的匹配度為100%,表明“小布”與它們的親緣關系更為接近。

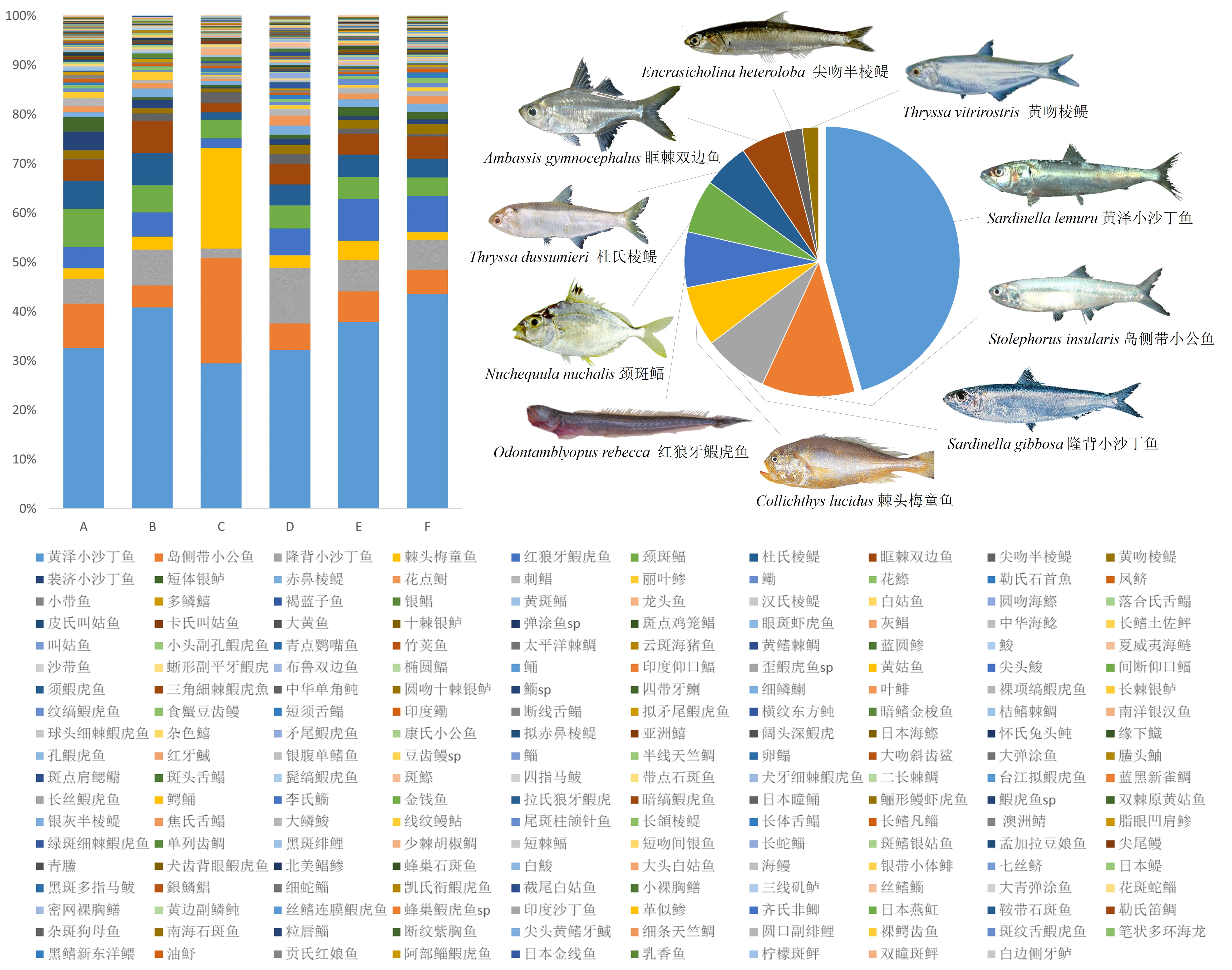

在獲得上述研究成果的同時,南海所團隊在小布活動海域也捕獲和擴增到中華白海豚(Sousa chinensis)的218堿基的COI基因片段,和印太江豚(Neophocaena phocaenoides)的88堿基的Dloop區序列片段,結果表明,大鵬灣海域近段時期內有這兩種小型豚類的出現,可能由于數量稀少、停留時間短或行動隱蔽而未被發現。通過6個水體樣本,團隊成員利用eDNA和12S擴增子高通量測序,在小布活動海域的海水中解析出了189種魚類,隸屬于18目、55科。其中,reads數(能大致表征物種相對豐度)排前列的種類包括小沙丁、小公魚、棱鳀、棘頭梅童魚、紅狼牙鰕虎魚、頸斑鲾等,這與之前觀察到的小布的主要捕食種類為沙丁、棱鳀等小型中上層魚類相符合。相對于以往傳統的拖網魚類調查,此次采用的eDNA宏條碼技術提供了更為完整、準確的大鵬灣魚類多樣性信息。

圖1 大鵬灣出現的布氏鯨

圖2 研究人員在海上觀測和采樣

圖3 “小布”與其他地方發現的布氏鯨的親緣關系

圖4 中華白海豚(上)和印太江豚(下)(注:非本次發現個體)

圖5 利用eDNA宏條碼解析的大鵬灣魚類信息,右上角為相對豐度前10的魚類